Des Portraits de fil de fer aux paysages du vallon des Alyssas, puis des cercles au Mur d’oraison, Danièle Orcier est restée fidèle à un seul médium, le dessin, à une pratique où son corps joue le rôle de médiateur entre le motif et le support papier. « Le geste sans fin » (*), la passion du « geste dessinant » (*) envahissent et structurent depuis les années 1980 l’œuvre de l’artiste, un processus créatif d’une incroyable énergie que Marie-Claude Jeune met en lumière à travers cet entretien, réalisé à l’occasion de l’exposition « Infinie Promesse de Paysage » à l’espace Ducros à Grignan (8 mars au 11 mai 2025).

Auteure:

Marie-Claude Jeune

Entretien avec Danièle Orcier

20 /02/2025 à Clansayes

En préparant cet entretien, je me suis rendu compte que je connaissais ton travail et l’ai suivi fidèlement, depuis que je l’ai découvert, à Lyon dans une exposition « Portraits de fil de fer » (fils de fer pliés, noués, enchevêtrés) réalisée par Jean-Louis Maubant, en 1980, dans la Tour du Crédit Lyonnais – exposition préfigurant l’installation du Nouveau Musée à Villeurbanne en 1982 !

Danièle Orcier – L’expérience à l’école de Grenoble était jubilatoire : monter les escaliers, rentrer dans ces grands ateliers, voir ces étudiants travailler… J’ai appris autant des étudiants que des profs. Les cours de modèle vivant m’ont surtout touchée : capter le modèle, le mouvement du corps du modèle en 1 minute ou en 10 en un coup de crayon pour affirmer le regard, le volume, l’expression. Ce n’était pas le temps qui me permettait d’améliorer le dessin ; j’étais plus à l’aise dans le premier jet. C’est une discipline que j’ai gardée, mais avec le paysage comme sujet. La gravure m’a aussi intéressée pour sa densité graphique, l‘intensité des noirs. Dans l’atelier de gravure, j’ai appris à graver une ligne au burin dans le métal et à imprimer, à réaliser des multiples…

En tant que femme, je ne me sentais pas de m’engager dans la peinture qui était pour moi un sacerdoce. Le dessin m’offrait plus de légèreté sur le plan matériel, comme ambition.

J’ai développé une aisance à dessiner et gagné ma vie en dessinant des maquettes de tissus pour les soyeux de Lyon comme les frères Brochier, car pour moi l’art devait servir dans le quotidien. Parallèlement je créais et présentais des dessins qui ont été acquis notamment par les Brochier, amateurs d’art et collectionneurs. C’est chez eux que j’ai rencontré Jean-Louis Maubant qui m’a proposé l’exposition « Portraits de fil de fer » dans la Tour du Crédit Lyonnais (ill. 1, 2). Il m’a beaucoup apporté dans le travail et dans la façon de voir, sur la question aussi de la décentralisation.

Par hasard, j’ai appris qu’une réunion était organisée à Saint-Paul-Trois-Châteaux avec une quinzaine de personnes, élus, directeur de MJC… Je m’y suis rendue et j’ai affirmé la nécessité d’avoir un lieu avant de parler de programmation. La Ville nous a proposé une maison presque en ruine qui pouvait être restaurée, éclairée et chauffée et on avait une petite subvention de fonctionnement pour démarrer, mais qui pour moi n’était pas indispensable.

Ce qui m’a vraiment motivé et qui a bien pris à Saint-Paul-Trois-Châteaux, ce sont les ateliers. Ma fille Mathilde, qui préparait son dossier d’entrée à l’Ecole des Beaux-Arts de Valence, a réuni sa génération et fait le lien avec les enseignants. Nous avons alors créé des ateliers qui ont tout de suite bien fonctionné. J’adore animer des ateliers pour les jeunes, en privilégiant un positionnement, la curiosité, quel que soit le médium.

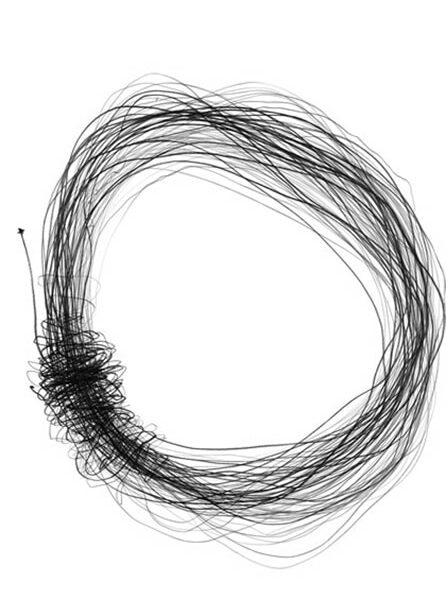

J’ai beaucoup observé le paysage de Clansayes et des Alyssas, où je me suis installée en 1973. J’ai commencé à dessiner des arbres de différents points de vue pour trouver ce qui m’attirait dans ce paysage. Ce lieu m’habite avec le temps, j’observe la forme, la matière, la lumière…Jour après jour les changements… Rester en éveil, mémoriser toutes les perceptions, les émotions. J’affine ma perception du changement des saisons. Sa diversité végétale me fascine et m’émerveille. Cette qualité de vie développe naturellement la contemplation…et la méditation : besoin de silence, d’être coupée du monde. J’ai fait des grands formats sur du papier, une matière neutre, un espace blanc immaculé à investir dans lequel on peut se jeter, griffonner, dessiner avec largesse.

Avec le crayon à la mine de plomb, la main peut dessiner librement à la surface. Sur les rouleaux de papier, la ligne peut s’étirer…tourner, revenir à volonté du trait à la surface, griffonner, effacer, densifier, gommer, estomper…La mine de plomb traduit la profondeur, le velouté, l’estompe de toutes les nuances de gris (comme dans la tradition de la peinture chinoise).

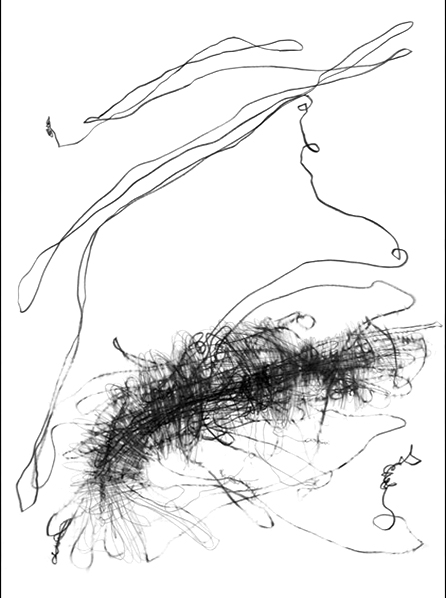

Et après viennent les difficultés, très souvent on échoue, mais en travaillant beaucoup, on y arrive. Le dessin permet de passer de la première ébauche à quelque chose de plus élaborée, de très élaborée, de très peaufinée jusqu’à obtenir comme une sorte de laque. J’utilise tout mon corps : en fonction de la position du papier, s’il est vertical, je suis verticale face au mur. Quand je fais des grands cercles, je pars du centre de mon corps, d’un seul point avec ma main gauche, puis mon poignet et mon bras ; mais je ne fais jamais de dessins plus grands que mon amplitude.

Si je travaille sur un dessin horizontal, je suis toujours face au mur et au papier blanc en grand rouleau. Je pars d’en bas et je tire la ligne au maximum de ma dimension avec ces gros crayons, mines de plomb, qui font que je n’ai pas la contrainte de mouiller, ni d’utiliser des pinceaux… Je tiens beaucoup à la mine de plomb qui fait une petite couche fine de plomb brillante, contrairement au fusain très friable (ill. 3, 4).

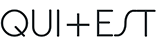

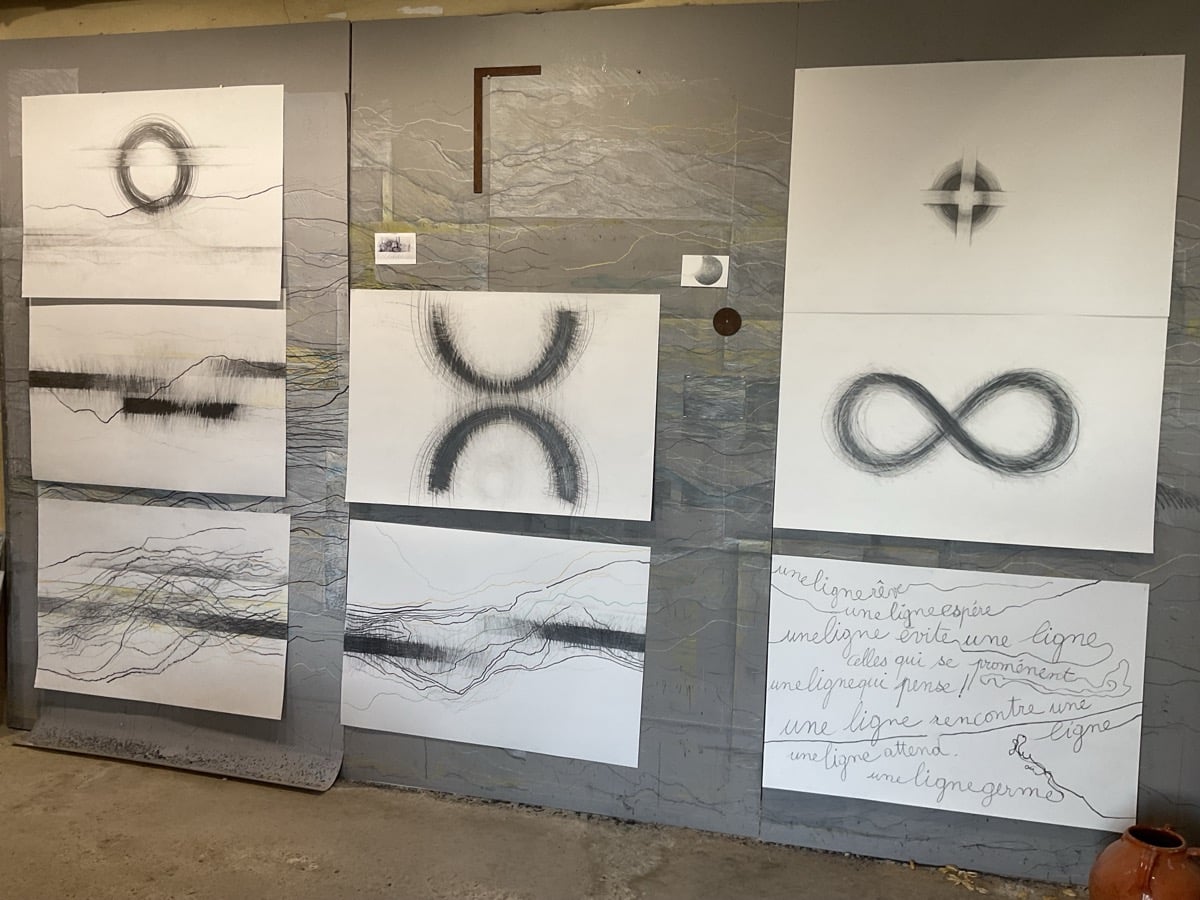

DO – Ce qui est intéressant quand on tourne en rond, tu sens le centre de gravitation et tu es emportée comme dans une danse jusqu’à que ça fasse une boule au centre. On passe de la ligne, à la surface et au volume.

Il y a un côté obsessionnel : j’ai commencé à faire un demi-cercle, puis un premier cercle. J’ai trouvé ça fascinant, physiquement, et comme recherche. La vitesse et la force centrifuge donnent l’élan, le cercle se densifie …jusqu’à l’ivresse….

Je dois décider du moment d’arrêter, trouver le point d’équilibre…dessiner toutes les variantes du cercle, son expression, sa qualité propre, son environnement… sa sonorité… L‘exposition à Boscodon (*) m’a permis de réaliser un chemin à même le sol, dans la nef de l‘église par un déroulement de cercle jusqu’au cœur…c ‘est le début de ma conscience de l ‘art et spiritualité.

J’ai continué et j’ai dessiné trois grands cercles, une sorte de perfection. J’ai alors décidé d’arrêter les cercles et j’ai étiré la ligne soit verticale, soit horizontale, plutôt que de tourner en rond, pour sortir du cercle. Mais récemment j’ai eu une commande de deux cercles… Ce qui m’a redonné envie de continuer différemment, d’où les quatre dessins récents que je vais montrer dans l’exposition de Grignan (ill. 7, 8).

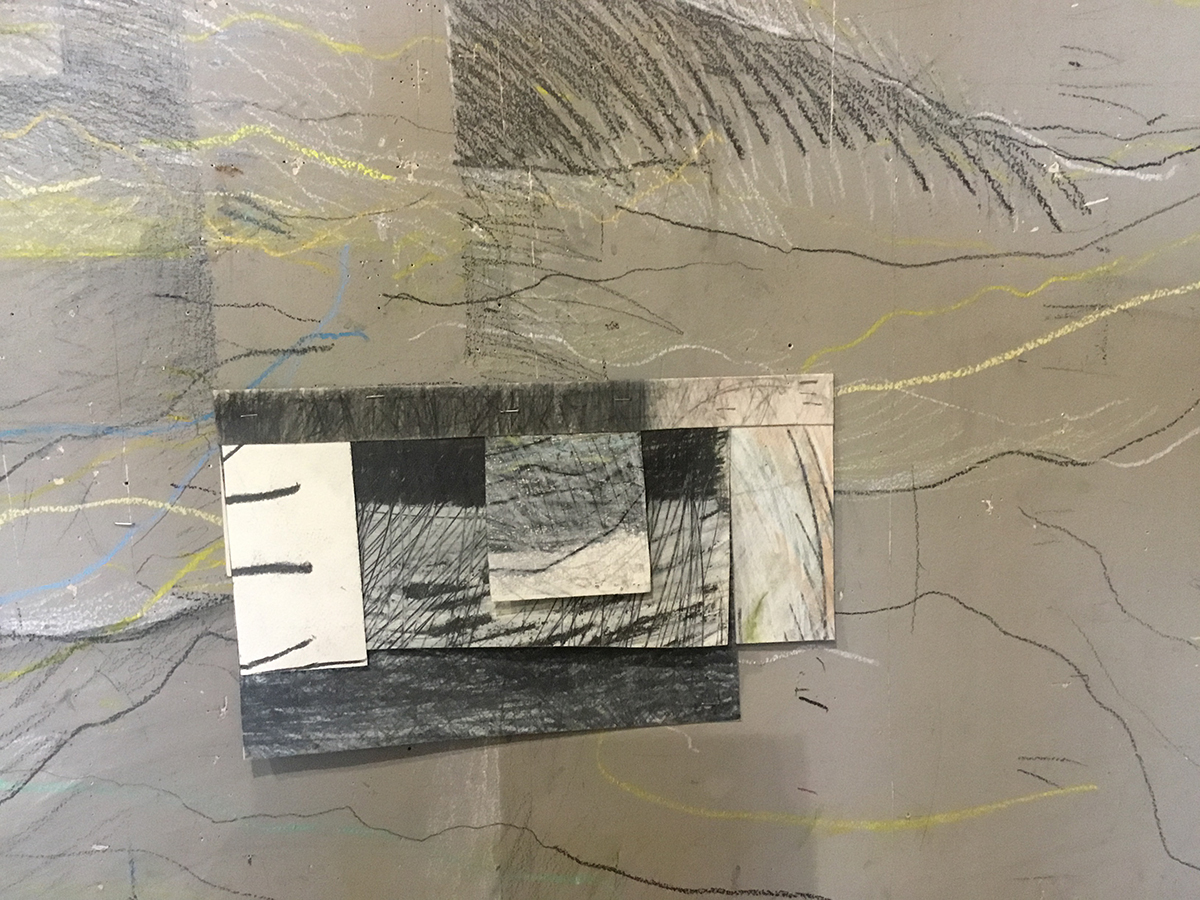

DO – C’est le mur qui est au fond de mon atelier, peint en gris sur bois sur lequel j’affiche mes formats de papier pour travailler mais je dépasse toujours le format. Puis j’ai retiré mes dessins pour les exposer, et quand je suis revenue, j’ai décidé de travailler sur ce mur tout en gardant la mémoire du mur avec ses traces.

C’était un travail de méditation : regarder les signes qu’il m’envoyait, rajouter chaque jour, enlever, voir comment ça vivait. C’était un travail comme Pénélope qui tisse et détisse en attendant Ulysse.

C’était un travail perpétuel dans le détail, dans la nuance ; un travail nouveau, vu le format du mur de 4,50 m. sur 3 m. ouvrant sur une dimension différente, plus vaste que le papier et en même temps pérenne. Être face au mur gris, 4,50 m. Debout, je dessine en marchant… doucement, pas à pas, le crayon inscrit sa trace, le regard global cherche son point d’arrivée…son sillon. Un aller-retour, répétitif pour évoquer les collines, les montagnes, la vallée…Ça me permet de jouer avec les formats grands et petits (ill. 9, 10 , 11).

Ce mur (de 2022 à 2024) peint en gris a pour titre : Mur d’oraison. Pendant ces deux ans, je suis intervenue tous les jours, pour rechercher sa plénitude. Par petites touches, par décalage, par contraste, par adjonction d’autres dessins du passé, ou du blanc ou d’une couleur ; par recadrage, par un élément naturel, établir des liens, sur deux plans…Le changement comme sujet… Mon corps est au repos assis, concentré, mes yeux scrutent l’espace gris ; en état de rêverie, de rêve éveillé…

Je l’ai photographié et l’ai fait imprimer chez Tristan (La Fabrique de l’image à Meysse) pour l’exposer à l’Espace Ducros de Grignan. Un film, « Ligne signée » réalisé par Benjamin Lalande et Justine François, sera présenté en continu dans l’exposition à Grignan, avec un texte lu d’Henri Michaux.

DO – Habitant à Saint-Paul-Trois-Châteaux et professeur à Pierrelatte, j’ai cherché une maison idéale et un atelier et j’ai été attirée par Clansayes. Le maire m’a signalé que la maison des Alyssas était à louer par M. Besse. Celui-ci m’a amenée voir le lieu où j’ai été séduite par la source qui coule, et par la maison malgré son inconfort. Le paysage m‘a absorbée. Je l’ai tout de suite louée et m’y suis installée en avril 1973.

C’est un lent processus, être en face, regarder, écouter, sentir, un certain jour être attentive au sol, à la terre labourée, un autre jour à la multitude, à l’importance des végétaux… À un autre moment scruter le ciel et ses nuages… ou suivre des yeux la ligne d’horizon, avoir une connaissance intime du lieu, du vallon dans sa globalité, son énergie. Me laisser imprégner jusqu’à me sentir irriguée de bien-être. Être pleinement moi-même, ici et maintenant…dans le silence. Observer l’évolution lente de la nature, des saisons, du temps qui passe… (ill. 12, 13).

Les écrits de Matisse m’ont nourrie, tel le titre de l’exposition « Les lignes du désir » à Grignan en 2021. Je le préfère comme dessinateur que comme peintre, d’ailleurs comme Giacometti. Mes journées sont accompagnées de lectures, de poésie : Jaccottet qui décrit si bien ce paysage drômois, les poètes chinois comme Li Po, Wang Wei, et le Yi King (Livre des mutations (*) ), Henri Michaux, Rainer Maria Rilke, Fernando Pessoa, François Cheng. J’ai lu aussi Jean-Luc Nancy, Bachelard…(ill. 14, 15).

Cette exposition va réunir nos derniers travaux, ainsi que ceux d’artistes qui ont séjourné aux Alyssas et produit des œuvres.

Philippe Galkowski, fils de Mathilde et mon petit-fils, poursuit ses études de musique à Lyon ; il impulse une nouvelle direction pour l’accueil d’artistes plasticiens ou musiciens ; Il a fondé un ensemble Mirabelle Musique Baroque. Il a organisé plusieurs concerts dans la région. Je vais parfois l’écouter, avec bonheur, jouer de l’orgue dans l’Eglise de Saint-Paul-Trois-Châteaux. Quand Joël Monfredo, adjoint à la culture de Grignan, a proposé cette exposition « mère et fille », on a souhaité l’ouvrir aux artistes qui sont venus travailler aux Alyssas comme Marine Lanier, Marjolaine Turpin qui a fait des aquarelles à partir du vin de Laurent, les artistes allemands Michael et Brigitte Stephan qui avaient construit un cabanon, etc.

Le titre de l’exposition, « Infinie Promesse de Paysage », vient d’un écrivain, Benoit Vincent, qui est venu ici plusieurs fois et qui vient d’éditer un livre fabuleux sur le pourtour de la Méditerranée.

Un jeune commissaire de l’exposition, Tymour Boussou, nous accompagne et va écrire un texte sur l’exposition.

DO – Nous avons créé en 2022 une association, Vallon des Alyssas, à vocation pédagogique Art et Paysage, avec Mathilde qui a décidé de venir vivre ici six mois de l’année et de développer un travail de pédagogie avec les enfants de Saint-Paul-Trois-Châteaux : écoles, centre social…(ill. 17). On les accueille à la journée et on leur fait découvrir le vallon et l’art. Et dorénavant, on va développer les stages pour les adultes et les jeunes, avec également d’autres artistes : dessin, teinture végétale…

Il y a également de la musique, avec l’Ensemble Mirabelle créé par Philippe Galkowski (ill. 18). Cela ouvre à un autre public, plus nombreux, intergénérationnel.