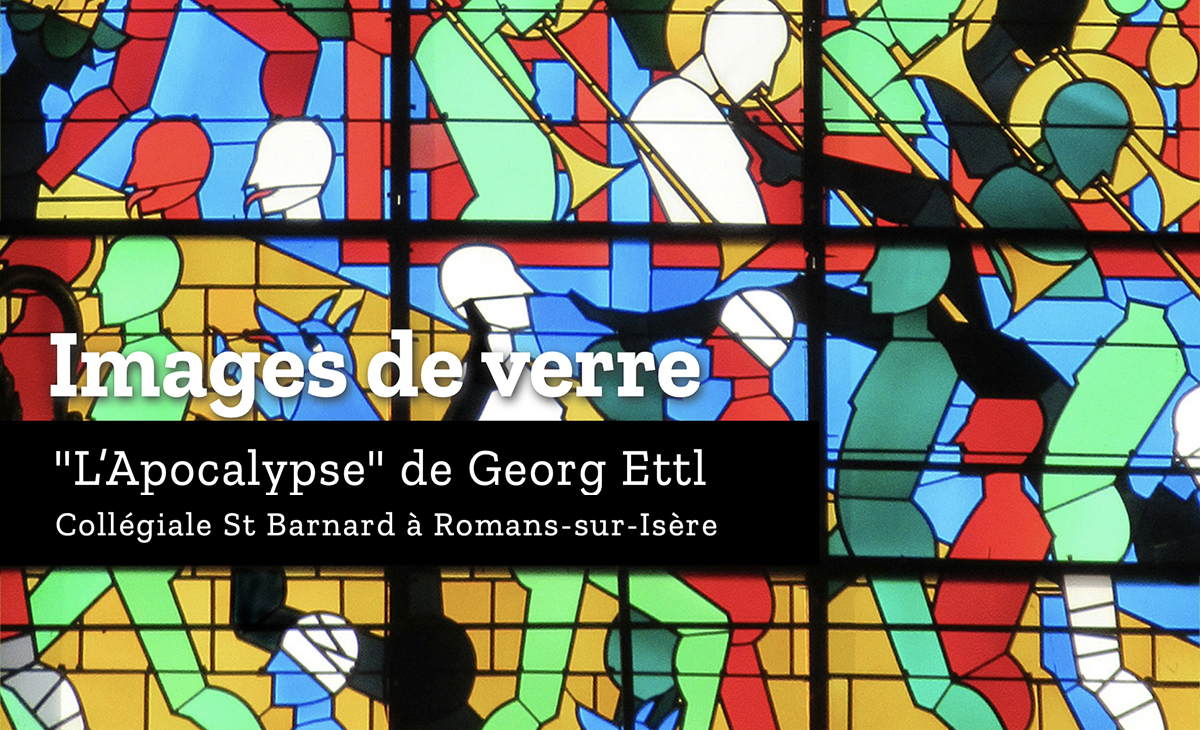

Georg Ettl, artiste d’origine allemande, est l’auteur des six vitraux de la façade ouest de la collégiale Saint-Barnard de Romans-sur-Isère, réalisés par l’atelier Thomas maître verrier, en 2000. Les vitraux illustrent les deux derniers chapitres de l’Apocalypse de Jean, prophétie de la révélation. Ces images de verre riches en couleurs et en motifs cernés de lignes de plombure, en font une œuvre singulière au sein de la figuration contemporaine et revivifient l’édifice.

Auteure :

Chantal Burgard

SOMMAIRE

Figuratifs, abstraits, minimalistes, coloristes ou non, les artistes utilisent des techniques traditionnelles du vitrage au plomb ou inventent de nouvelles techniques de verre et d’impression. Art subordonné à l’architecture par ses matériaux et son échelle, par les dimensions des baies et leur orientation, le vitrail n’est pas une œuvre autonome, d’autant plus quand il s’inscrit dans un édifice patrimonial, religieux ou non.

1. A Romans, Georg Ettl réalise ses premiers vitraux.

Georg Ettl, Les Chevaux d’Oiron, collection CNAP © Laurent Lecat,/ Centre des monuments nationaux

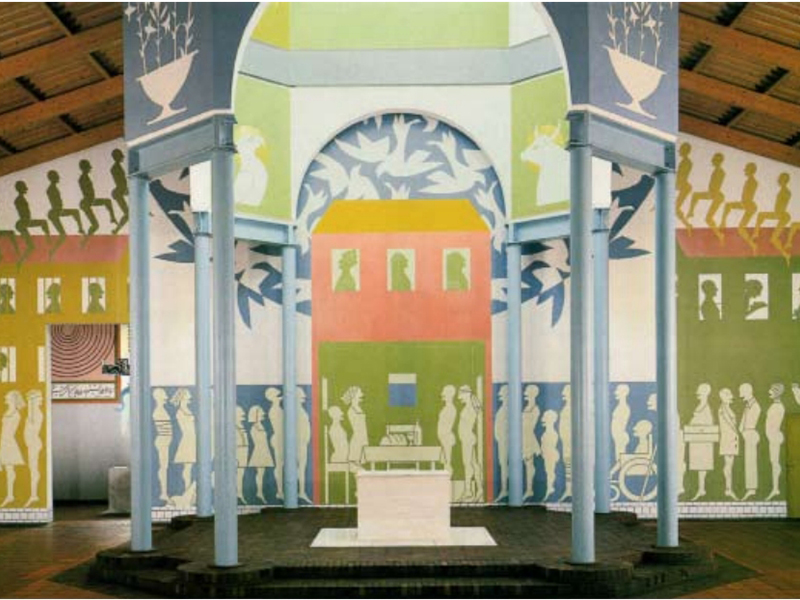

Georg Ettl, Heilig Geist Kirche, Neuss 1991-1999, mur du fond : Apocalypse © Stefan Hadler

Georg Ettl, Heilig Geist Kirche, Neuss 1991-1999, autel et choeur © Stefan Hadler

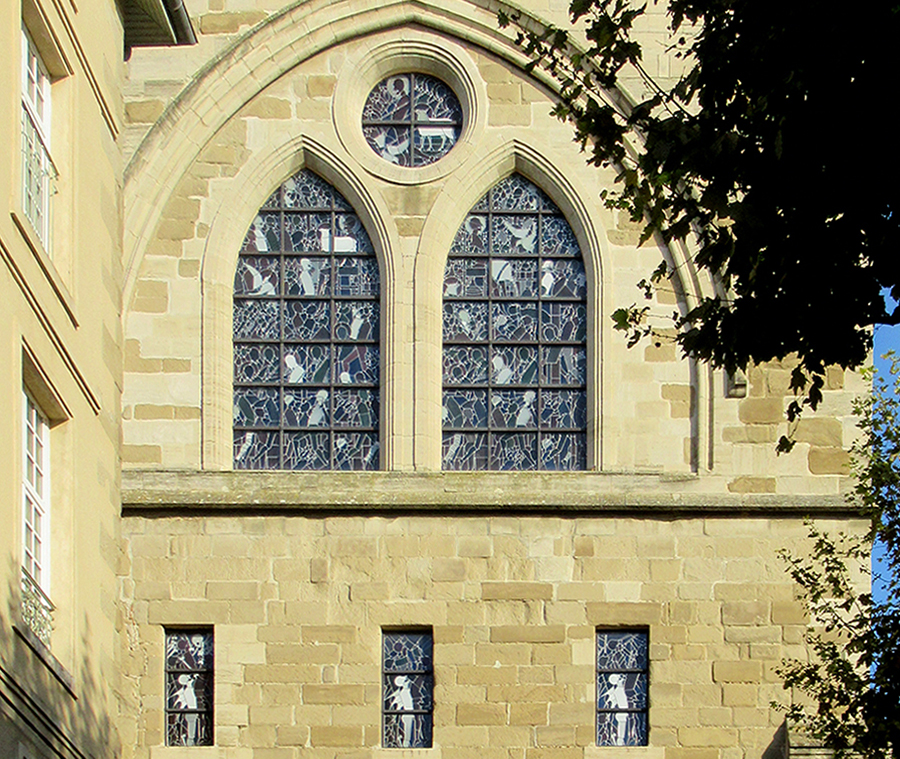

En 1997-2000, Georg Ettl réalise ses premiers vitraux sur la façade occidentale, au dessus du porche d’entrée de la collégiale Saint-Barnard.

Ces mosaïques de verre impressionnent par leur échelle et leur contraste avec la pierre. Scintillantes, elles sont émaillées d’éclats blancs qui se détachent des fonds sombres striés par la résille de plombure.

La composition d’Ettl, soumise à l’architecture des baies réparties sur trois niveaux, est visible à l’extérieur dans son intégralité. Car à l’intérieur de la collégiale, le buffet d’orgue masque le niveau inférieur de trois petits vitraux.

Vitraux d’Ettl au-dessus du porche de la collégiale © C. Burgard

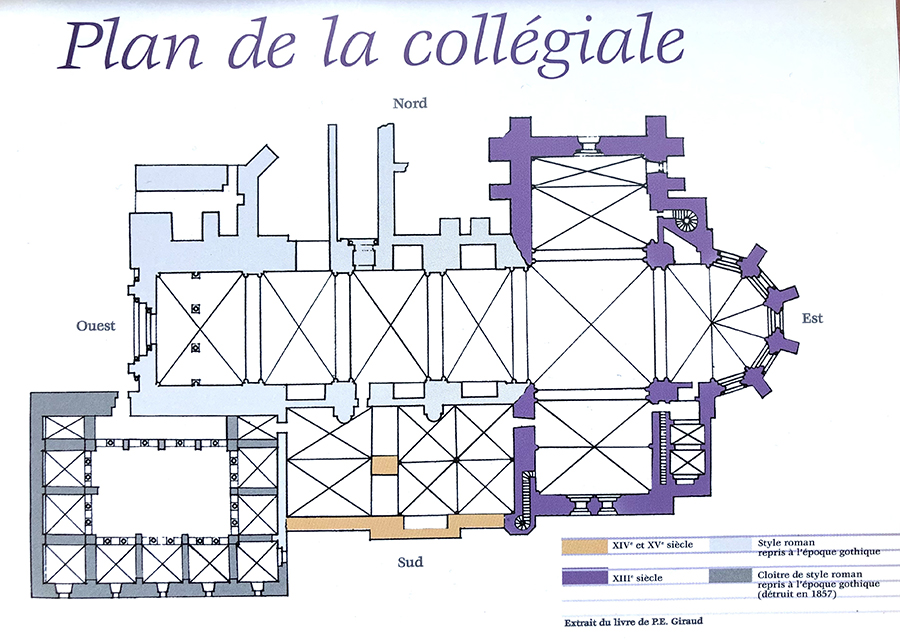

2. La collégiale Saint-Barnard, un édifice roman et gothique

3. Une commande de vitraux contemporains pour célébrer l’Apocalypse

En 1997, dans le cadre de larges travaux de restauration, les vitraux sont l’objet d’une commande publique du ministère de la Culture. Eu égard à la qualité architecturale de la collégiale, l’appel d’offres sur performance a exigé l’association d’un artiste et d’un maître verrier (*). Sur 31 dossiers, 3 furent retenus associant artiste et maître verrier: l’équipe Ettl/Thomas, l’équipe Alberola/Duchemin et l’équipe Cerino/Thomas. A une large majorité, l’équipe Ettl/ Thomas fut désignée lauréate du concours.

L’œuvre d’Ettl se confronte à un patrimoine de vitraux historiques datant du XIXe dans le chœur et de vitraux du peintre nancéen François Chapuis réalisés par les ateliers Thomas en 1958 dans le transept sud (*) .

Dans un entretien avec Marie-Claude Jeune, ancienne conseillère aux arts plastiques de la Drac Rhône-Alpes, Georg Ettl affirme : « A Romans, c’était le verre, la couleur, la lumière et l’édifice […] raconter une histoire, celles des deux derniers chapitres de l’Apocalypse […] C’était un nouveau défi » (*).

D’abord intéressé par le verre, matériau qu’il ne connaissait pas, Ettl a tenu à respecter le cahier des charges portant sur «le thème des deux derniers chapitres (21 et 22) de l’Apocalypse, l’atténuation de la lumière venue de l’ouest et le rééquilibrage des masses colorées par rapport au chœur » (*) .

L’artiste a fait le choix de figurer ces deux chapitres, avec « une interprétation littérale […], mot à mot » : « Ettl revendiquera une lecture fidèle des textes pour légitimer sa proposition, discutée par l’Eglise. C’est le résultat, haut en couleurs par la richesse des contrastes, il l’est également sur un plan symbolique, tant la représentation est vive, crue, frappante, « édifiante »[… ] Pareille vision, soutient l’artiste, est à mettre sur le compte du caractère littéralement épique du récit évangélique. Mais elle est susceptible aussi bien de renvoyer au monde contemporain, où l’argent, la violence et la mort personnifient encore aujourd’hui les « diables », ainsi que trois des vitraux décrivent l’enfer.

Lors de son entretien avec Fabienne Dorey (*), Georg Ettl précise son interprétation : « Ces deux chapitres sont plutôt joyeux et positifs : Dieu, c’est-à-dire la Trinité, quitte le ciel pour s’installer sur la terre dans la nouvelle Jérusalem. Dieu va guérir l’homme de sa maladie, l’homme pourra manger le fruit interdit. Ainsi après l’avoir mangé, l’homme pourra voir Dieu. Je ne me considère pas comme un théologien, ma lecture de l’Apocalypse est littérale, je raconte mot pour mot l’histoire écrite. Après chacun peut l’interpréter ».

Dans la pénombre, une nef élancée

En entrant dans la collégiale, une étrange mélancolie vous saisit : peu de lumière éclaire cette longue nef de 65 m. Rythmée par les voûtes en ogives et une galerie haute scandée de fines colonnes, la nef s’étire jusqu’au transept, prolongée par une haute abside. Des vitraux d’un rouge intense évoquent le sacrifice du Christ.

4. L’Apocalypse de Jean, visions et prophéties : un texte énigmatique

Le mot apocalypse signifie en grec « ἀποκάλυψις / apokálupsis » dévoilement » ou dans le vocabulaire religieux, «révélation ».

La littérature apocalyptique, ensemble de visions et de prophéties s’enracine dans une longue tradition de l’Ancien Testament. Selon Elian Cuvillier (*) , c’est un genre littéraire très répandu autour de l’ère chrétienne, une littérature de résistance qui se développe d’abord dans le judaïsme dans laquelle « des visionnaires font entendre un message d’espérance et portent un regard critique sur les pouvoirs de ce monde » (*).

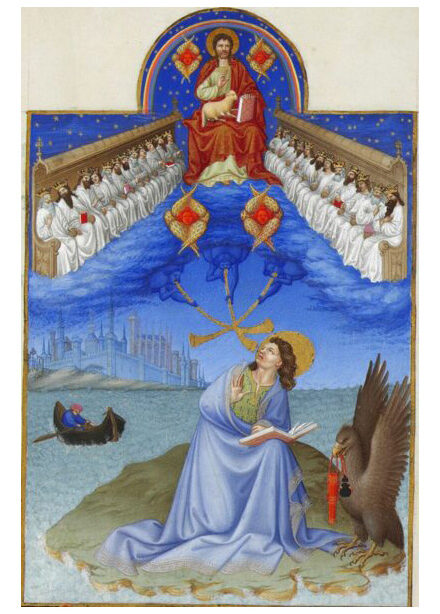

Sous le règne de l’empereur Domitien (89-96), l’évangéliste Jean est exilé en 94 sur l’île grecque de Patmos (*) L’Apocalypse écrite en grec serait née d’une vision du Christ qui lui aurait dit : « Écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles » (Apocalypse, chap. 1.19). Suivront une « série de visions qui annoncent la fin d’un monde ancien, l’avènement d’une nouvelle création et d’une nouvelle Jérusalem et du jugement à venir (chap. 21-22).

Jean s’adresse aux sept églises d’Asie Mineure (chap. 1, 4) avec un regard critique vis-à-vis du pouvoir impérial « pas forcément persécuteur mais certainement séducteur (*). Il interpelle aussi la communauté chrétienne qui ne proclamerait pas assez l’avènement d’un temps nouveau (*) : « Comme dans les apocalypses juives, l’Apocalypse de Jean nous propose un véritable voyage dans l’au-delà : le voyant contemple des réalités célestes » (*) . « La révélation concerne une réalité transcendante, qui est à la fois temporelle dans la mesure où elle envisage un salut eschatologique, et spatiale dans la mesure où elle annonce la venue d’un monde nouveau » (*).

Pour Elian Cuvillier, « Jean procède à un véritable brouillage de la succession chronologique » (*) : « La composition de l’Apocalypse ne repose pas sur un développement narratif linéaire. Structure concentrique, structure à partir de […] procédés d’emboîtements successifs…. L’organisation d’ensemble repose pourtant sur des reprises, répétitions, parallélismes, organisation par cycles. […] La construction littéraire est au service d’un message théologique (*).

L’Apocalypse emploie un langage symbolique numérique et de figures, « ce qui disqualifie toute interprétation littérale » (*). « Le langage liturgique de l’Apocalypse est une autre façon d’habiter le monde. Il s’agit de se tenir dans un lieu symbolique, qui n’est pas géographique mais spirituel » (*). Les nombres, en particulier, quatre (quatre anges aux quatre coins de la terre…), sept, chiffre divin, symbole de perfection (sept coupes, sept trompettes…), douze (12 tribus, 12 apôtres, et ses multiples…) scandent le texte, chargés de significations.

De nombreuses représentations symboliques foisonnent telles l’agneau, le serpent, le dragon, le monstre, la femme, l’enfant, les couleurs, la mer, la nouvelle Jérusalem …

Les dimensions poétique et épique de l’Apocalypse de Jean ont fasciné des écrivains comme Pietro Citati et Paul Claudel qui ont en fait de ce texte un des grands mythes de l’Occident.

Pour l’écrivain Pietro Citati, Jean l’Evangéliste « dissimula sa révélation derrière un voile d’allusions et d’énigmes […]il se complut à des noms hébraïques mystérieux et fascinants, des nombres incompréhensibles ; il bouleversa la construction logique du texte ; il fit en sorte que chaque image recelât des différentes significations, que chaque idée s’incarnât dans de multiples images » […] comme les sages et les poètes, il comptait sur le mystère, sur l’énigme, sur la polyvalence des significations » (*).

C’est en affirmant sa subjectivité que Paul Claudel interroge l’Apocalypse dans une démarche poétique : «L’Apocalypse est la clef de toute l’Écriture, de cet édifice sublime dont le fondement est en haut. Ce fondement qui est la fin. C’est toute l’Histoire, l’histoire de l’Église et celle de l’Humanité depuis la venue du Christ jusqu’à la seconde parousie, qui se développe sous nos yeux en symboles de nouveau et de nouveau et de nouveau encore réintégrés. C’est à ce sommet qu’il faut monter pour envisager dans toute son étendue la Révélation ».

Au fil du temps, l’interprétation de l’Apocalypse a été déviée de son sens originel, l’annonce d’un monde nouveau, vers une vision de la fin du monde catastrophique.

Face à la richesse énigmatique et poétique du texte de l’Apocalypse, Georg Ettl précise dans son entretien avec Marie-Claude Jeune que « tout était nouveau pour moi. Même la manière de raconter une histoire, celle des deux derniers chapitres de l’Apocalypse, c’était un nouveau défi. Tout m’intéressait » (*) . Dans les vitraux de la collégiale, Ettl retiendra certaines figures récurrentes dans ces deux derniers chapitres, notamment : Dieu, la colombe et l’agneau, les anges et leur trompette, l’arbre de vie, les diables, les chiens, la nouvelle Jérusalem et sa muraille, l’arbre de vie, la colombe (*).

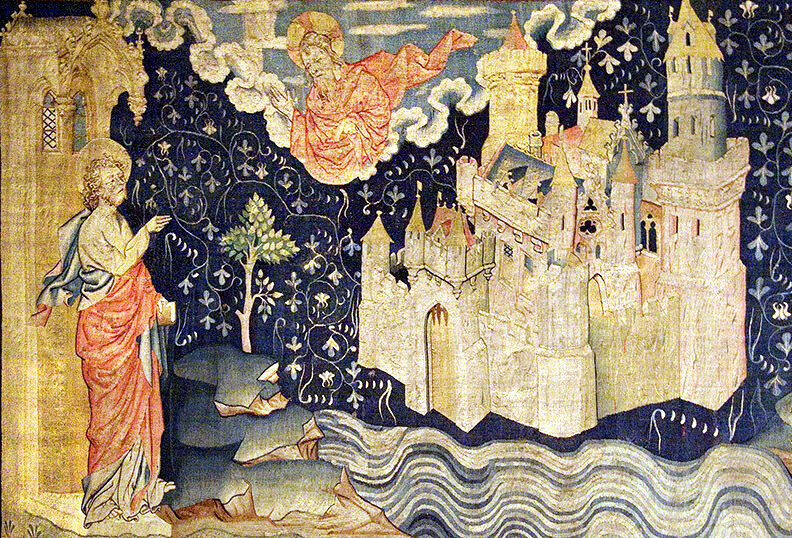

5. Depuis le Moyen Age, le texte de l’Apocalypse de Jean inspire l’art occidental.

Manuscrits avec enluminures, fresques, gravures et peintures, de nombreux tympans en architecture (Conques, Chartres …), la célèbre tenture de l’Apocalypse d’Angers mais encore aujourd’hui des œuvres contemporaines illustrent avec sève la richesse de l’imagerie de ce texte.

La nouvelle Jérusalem, la demeure de Dieu, lieu spirituel hors du temps, est dans l’Apocalypse un des thèmes majeurs représentés par les artistes : « Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem […] y apportera la splendeur et la richesse des nations. Mais rien d’impur n’entrera dans cette ville, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et au mensonge » (Apocalypse, chap. 21, 9-27).

L’Apocalypse est le sujet de l’exposition « Apocalypse. Hier et demain » à la Bibliothèque nationale de France (4 février – 8 juin 2025). Elle revisite « cet imaginaire ambivalent, entre angoisse et espoir, en présentant des manuscrits prestigieux de l’Apocalypse de Jean, des fragments rarement exposés de la tenture d’Angers et la célèbre série de gravures d’Albrecht Dürer. […] tableaux, sculptures, photographies, installations, livres rares et extraits de films ».

6. Plaisirs de la narration et du déchiffrement

Dans un entretien avec Fabienne Dorey, Georg Ettl précise « qu’il n’est pas croyant ou fervent pratiquant » et lui répond que dans cette commande « il était plutôt intéressé par le verre et l’architecture » (*).

Pour cette interprétation de l’Apocalypse, Georg Ettl affirme avec vigueur qu’il désire «éviter le trop dramatique», et souhaite être littéral par rapport au texte de l’Apocalypse (*) .

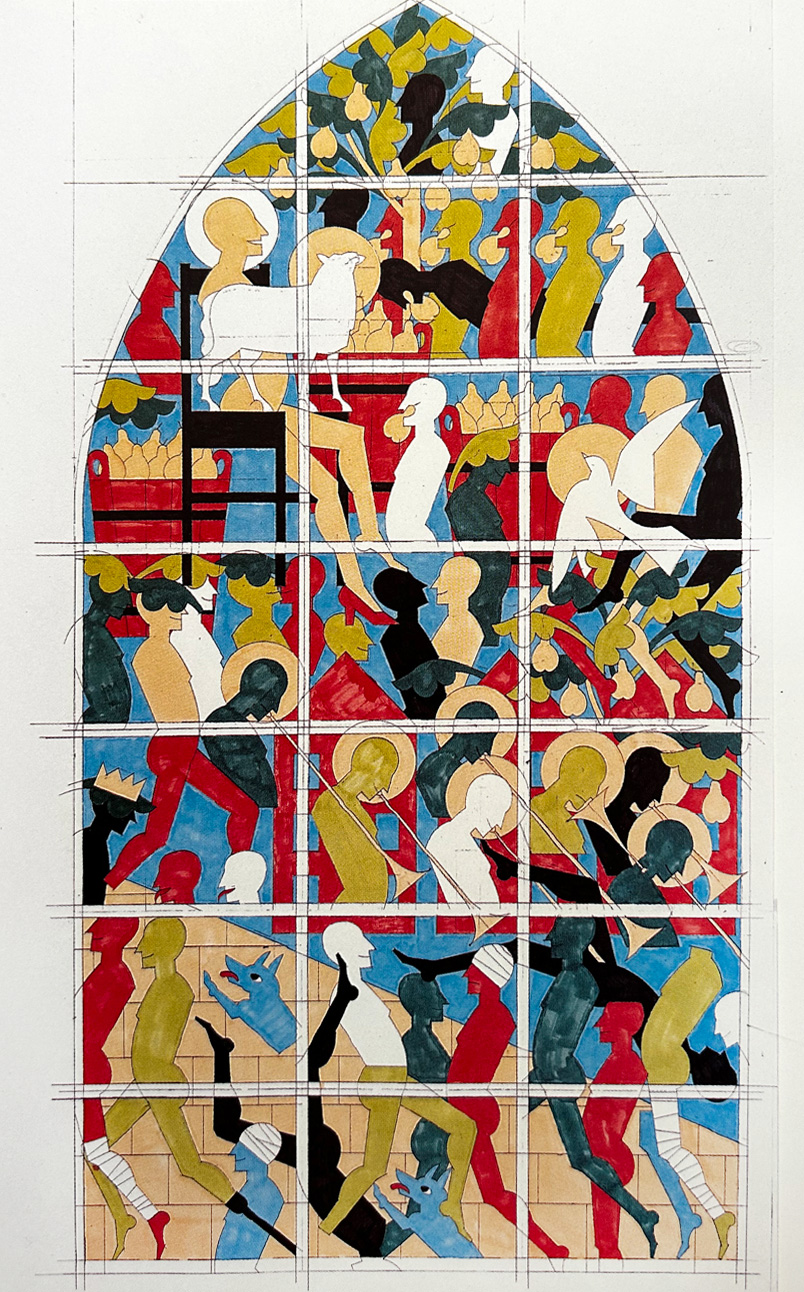

Dans les trois vitraux du bas, sont représentées les forces du mal

Dans des tonalités sombres, avec seul contraste les diables blancs, l’enchevêtrement des lignes brisées exprime le chaos dans lequel les humains se déchirent. Le diable est une des figures qui hante Georg Ettl . « il ne faut pas oublier qu’Ettl a vécu la longue thérapie de son peuple en vue d’exorciser ses démons.[…] On retrouve dans ses œuvres un sentiment tragique » (*) .

Dans chaque panneau, des corps amputés et six diables noirs, rouges et blanc, nus, androgynes, aux ailes rognées, la tête orientée vers le haut, tiennent la gueule ouverte des armes, des billets et des ossements.

- Dans le panneau de gauche, la violence de la guerre est illustrée par le fracas des armes.

- Dans le panneau central, les six diables sont aspirés par la puissance de l’argent, représenté par les billets verts, les dollars.

- Dans le panneau de droite, la mort se présente sous la forme d’un chaos d’ossements et d’un crâne.

Les deux verrières centrales illustrent l’entrée des hommes dans la nouvelle Jérusalem

Symbole d’éternité, pureté et d’éclat spirituel, la couleur or est présente dans la muraille de la nouvelle Jérusalem, dans l’auréole des anges et les fruits de l’arbre de vie. Dans les panneaux du bas, à l’extérieur des murailles, le désordre agité des hommes illustre le chaos de la guerre avec ses morts et ses blessés. Chassés (ou accompagnés ?) par les chiens, certains tentent de se diriger vers la porte de la nouvelle Jérusalem, d’autres sont en fuite ou chutent vers les ténèbres.

Chapitre 22 de l’Apocalypse :

(15) Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres …

La nouvelle Jérusalem, « symbole du royaume messianique et de l’Eglise chrétienne ouverte à tous les peuples » (*) , est représentée par une muraille et sa porte en pierres dorées, ainsi que par trois bâtisses rouges.

Chapitre 21 : (2) Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem…

(10) Et il me montra la ville sainte, Jérusalem qui descendait du ciel d’auprès de Dieu …

(12) Elle avait une grande et haute muraille […] 12 portes, et sur les portes 12 anges et des noms écrits ceux des douze tribus des fils d’Israël …

(18) La muraille était construite en jaspe et la ville était d’or pur.

(22) Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu tout-puissant, est son temple, ainsi que l’Agneau.

(23) La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer, car la gloire de Dieu l’éclaire et l’Agneau est son flambeau…

Dans les panneaux médians, à l’intérieur de la nouvelle Jérusalem, les anges, messagers divins, auréolés et sans ailes, la tête inclinée, annoncent le jugement dernier avec le souffle de leur trompette (*). Penchées vers le bas, aiguisées comme des épées, elles dynamisent la composition.

Chapitre 21 :

(2) Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem […]

(12) Elle avait une grande et haute muraille […] 12 portes, et sur les portes 12 anges et des noms écrits ceux des douze tribus des fils d’Israël […]

Des têtes couronnées de couleur blanche et or apparaissent ainsi que trois bâtisses urbaines rouges qui désignent la Jérusalem céleste. Derrière les murailles, des corps blessés se mêlent aux feuillages et aux fruits dorés de figuiers qui figurent l’arbre de vie. Le figuier peut être un symbole de fertilité, d’abondance et de nourriture […] et également symboliser l’éveil spirituel ou l’illumination.

Chapitre 21 : (6) Je suis l’alpha et l’oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif, je donnerai de la source de l’eau de la vie, gratuitement.

Chapitre 22 : Et il me montra un fleuve d’eau de la vie […] qui sortait du trône de Dieu et de l’agneau

(2) Au milieu de la place de la ville […] il y avait un arbre de vie produisant douze fois des fruits […] et dont les feuilles servaient à la guérison des nations.

(14) Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d’avoir droit à l’arbre de vie, et d‘entrer dans les portes de la ville !

Dans les verrières de gauche et de droite, la figure de Dieu côtoie celle de l’agneau (symbole du Christ), la tête tournée vers le haut et de la colombe (symbole de pureté et de paix, de l’âme, du Saint–Esprit), tous deux nimbés d’or. A gauche, Dieu verse aux hommes assoiffés « l’eau de vie » de sa cruche blanche. A droite, Dieu dont la figure est inversée en miroir, offre aux hommes l‘abondante récolte des figues contenues dans des bacs en bois. Les panneaux les plus élevés sont couverts par le feuillage et les fruits de l’arbre de vie.

Assis sur un trône, Dieu désigné par son auréole blanche porte des chaussures rouges à talons. Une image ambigüe que Georg Ettl décrit dans son entretien : « Je voulais montrer que Dieu n’est ni homme ni femme. Selon moi, Dieu est un esprit qui ne se préoccupe pas de la question du genre ! Ce n’est qu’après les vitraux réalisés que l’artiste a appris la place de la chaussure à Romans ! » (*) Représentation qui a suscité de vives polémiques.

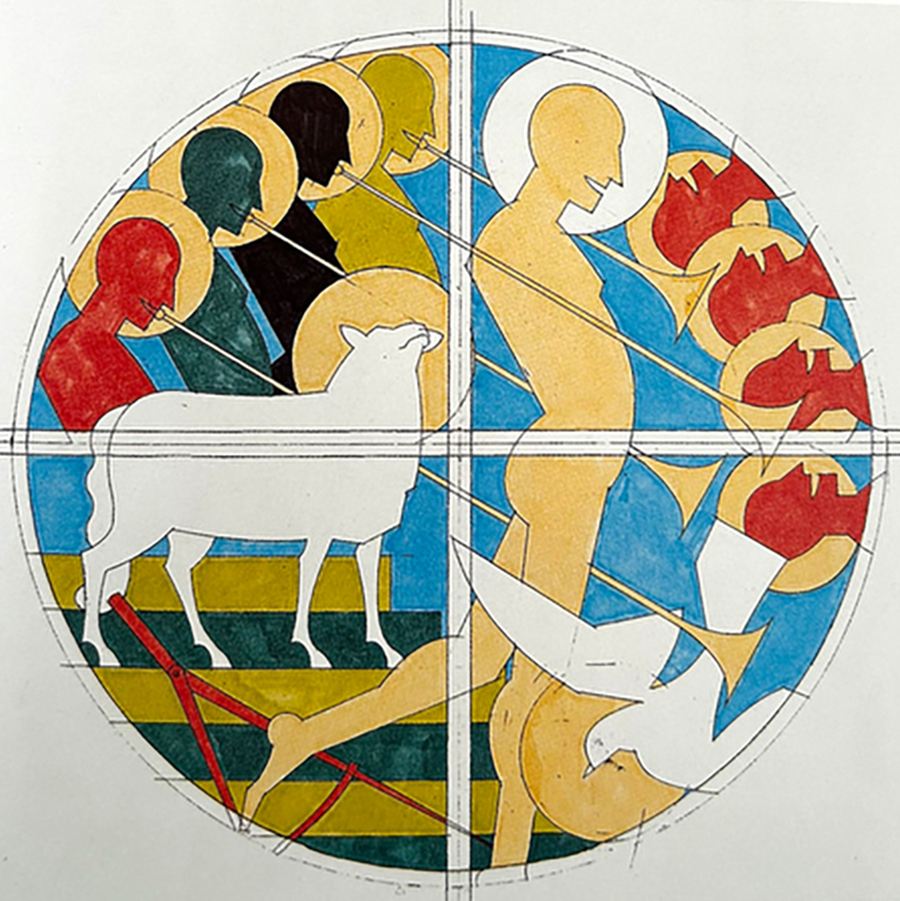

Dans l’oculus, le monde céleste.

Chapitre 21

(16) La ville était bâtie en carré, sa longueur égalait sa largeur. L’ange mesura donc la ville avec son roseau et trouva douze mille stades, sa longueur, sa largeur et sa hauteur étant d’égale dimension.

(17) Il mesura aussi la muraille et trouva cent quarante-quatre coudées, d’après la mesure humaine employée par l’ange.

Ou bien est-il le symbole de l’esprit et de son pouvoir sur la matière dans la tradition maçon.

7. Une autre figuration

Ettl s’approprie le récit de l’Apocalypse en offrant des images complexes qui illustrent le mystère de la révélation. Si leur lecture ne s’impose pas au premier regard, elles frappent par leur richesse et par leur singularité, leur liberté poétique, parfois chaotique, parfois malicieuse. Au delà d’une simple illustration, Ettl crée un langage qui lui est propre, élaboré ici à partir de sept couleurs, d’un lexique de figurines stylisées, de séquences animées et d’un trait épuré. Œuvre difficile à classer dans un mouvement artistique. Cette « autre » figuration, sans profondeur, emprunte les formes simples au minimalisme, l’opposition entre couleurs au hard-edge painting, le principe d’un art accessible à tous avec l’idée de séries, de variations et de détournement d’objets du monde quotidien au pop art, la narration à partir d’images répétitives et déroulées en séquences à la bande dessinée.

Une « mosaïque » de sept tons magnifiée par la lumière naturelle

Le nombre 7, dans de nombreuses religions, symbolise un cycle parfait, une totalité en mouvement, inaugure une transformation. Dans l’Apocalypse, sont cités plusieurs fois : 7 églises, 7 chandeliers, 7 étoiles, 7 esprits de Dieu, 7 sceaux, 7 trompettes, 7 fléaux, 7 tonnerres, 7 têtes, 7 anges.

Une polychromie rigoureusement retenue à sept couleurs, rouge, vert foncé, vert clair, jaune d’or, blanc, noir, bleu, est présente dans les panneaux supérieurs. Dans les trois panneaux inférieurs, seulement six tons y figurent, car l’or n’apparaît pas encore.

La fragmentation des verres et le jeu des 7 couleurs crée un effet de pixellisation, première impression que l’on ressent devant ces vitraux, celle même que l’on peut ressentir devant les vitraux médiévaux.

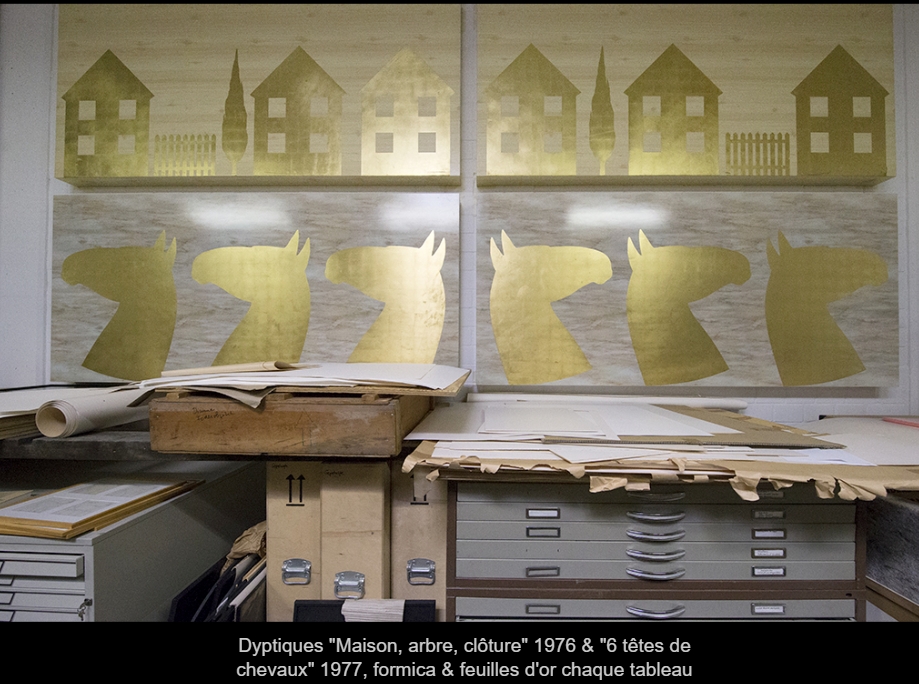

Des figurines devenues iconiques de son œuvre

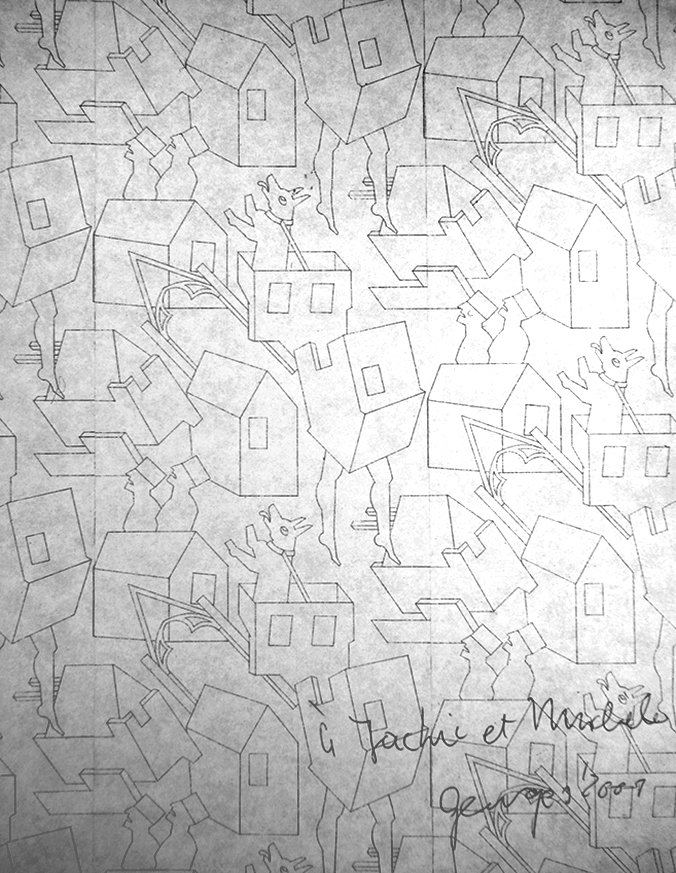

Ettl puise dans son lexique de figurines : silhouettes, diables, anges, chiens, maisons…

Il représente les diables, les anges ou Dieu, avec la même silhouette de profil, asexuée, sans regard sans bras et nu, vide d’expression. Figure iconique du travail d’Ettl développée dès les années 1980, inspirée et détournée de Giotto, que l’on retrouvera dans toutes ses œuvres ultérieures. C’est leur mouvement qui est expressif et non leur visage qui anime la composition : « Les personnages ne se distinguent que par leur attribut […] et l’action dans lesquels ils sont impliqués ». Attributs que l’on retrouvera dans les fresques de l’église de Viersen de 2007 (trompettes, couronnes, etc.). D’après Hoger Brülls, « Avec son type de figures qui n’est capable, ni de mimiques, ni de gestuelle, il génère uniquement par la chorégraphie, les positions des corps et la torsion rythmique que des figures individuelles, une force d’expression et une précision du message de l’image qui est frappante, et qui parfois peut atteindre au comique et à l’effrayant » (*). Ces figurines, Ettl les emploie comme des signes « qu’il va multiplier, moduler et combiner à loisir, développant, à même le mur et dans l’espace, une narration, qui, bien que complexe s’agrémente d’une lecture fluide et « divertissante ». Divertissante car, en dépit de leur schématisme, les personnages représentés présentent un caractère humain les laissant apparaître tantôt espiègles tantôt gouailleurs, autant cruels que victimisés, mutilés, mais toujours volontaires, coopératifs, parfois encore, sous l’effet d’un enchantement ».

D’autres figures devenues iconiques telles les bâtisses ou encore les chiens seront reprises ultérieurement dans son œuvre, découpées en bas-relief ou peintes, toujours dans une approche rigoureuse de la technique et de la finition (*) : « Après avoir tenté de renouer le dialogue avec l’architecture par de nombreux projets dans l’espace construit […] l’artiste a produit des objets en série sous le label « Atelier Ettl », manifestant ainsi son intérêt pour intégrer l’art à la vie quotidienne et « améliorer le monde visible », même à l’échelle domestique ».

Sans renoncer à la lisibilité des images, Ettl souligne : « J’ai souvent recours à la répétition. Elle leur confère un caractère de stabilité, simplicité et clarté et cela fait du bien dans la confusion quotidienne. […] J’essaie toujours de montrer dans mes œuvres qu’il n’existe pas forcément de contradictions entre la répétition ou la production de masse et l’esthétique. La multiplication ne doit impliquer l’ennui ou la banalisation» (*). C’est peut-être avec cette approche que l’on peut évoquer aussi l’influence du pop art comme critique de la société : « Une société qui court seulement après l’argent me semble être une société dont l’esprit s’obscurcit de plus en plus. C’est contre cela que je m’insurge, et je suis convaincu que la mission de l’art se situe dans ce domaine » (*)

Une narration en séquences, proche de la bande dessinée.

Ettl investit les images avec des pointes d’humour ou ironiques susceptibles de provoquer : des figures qui grouillent, foisonnent, certains détails truculents, insolites ou comiques, qui pourraient être inspirés des scènes populaires des peintures de Breughel ou Jérôme Bosch … : « Sans humour, la vie serait parfois difficile à supporter. J’aime rire. Mais dès que j’introduis une pointe d’humour dans mes œuvres, ce que je fais fréquemment et même presque toujours, il n’est pas rare que les gens prennent peur. Ce qui les dérange en fait, c’est qu’ils ne savent pas si je suis sérieux ou non, et c’est alors que tout est plus sérieux que jamais» (*)

Etude pour les vitraux, 1999 © Hadler/Stuhr

Comme une « ligne claire », le trait épuré de la plombure

La « ligne claire » est un terme emprunté à la BD qui « désigne un langage graphique caractérisé par un trait d’encre simple et régulier, de largeur égale, et des aplats de couleurs.[…] C’est cette volonté de lisibilité qui a incité Georg Ettl […] à élaborer un langage artistique d’une grande concision. Ses dessins au trait, d’une précision industrielle, semblent filtrés au tamis d’un programme plastique alliant l’abandon du détail, la forme définie « une fois pour toutes » et la clôture par une ligne ».

Selon Yannick Miloux (*) qui a connu Ettl depuis ses fresques au château d’Oiron, celui-ci s’intéressait particulièrement à la technique qu’il abordait avec méticulosité dans de nombreux domaines. (batik, sérigraphie, tôle d’acier, bois découpé au laser…).

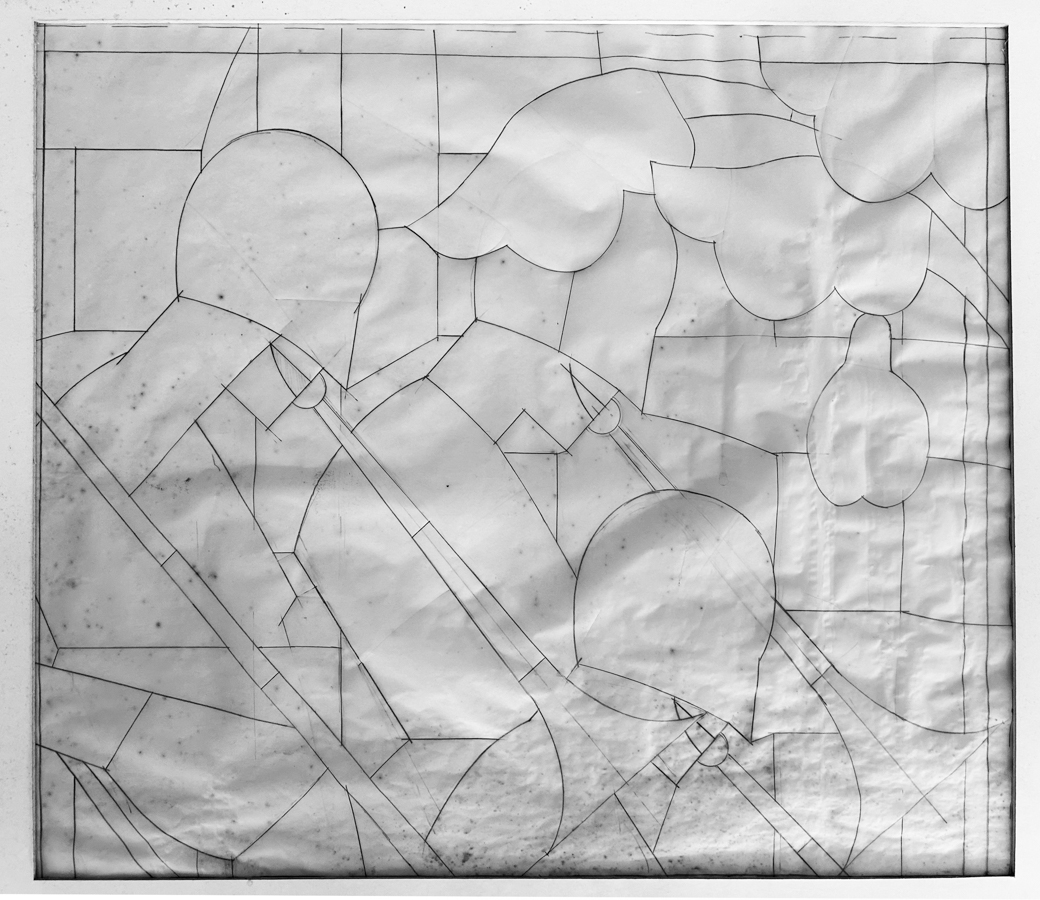

Dès les esquisses préparatoires de ces vitraux, ce trait sec et affirmé est présent, dans la continuité de son expérience du dessin industriel, « mes œuvres […] naissent de la planche à dessin » (*).

Dans les esquisses et maquettes, les traits dessinés à la règle et au compas matérialisent les lignes de sertissage des vitraux. Les maîtres verriers de l’atelier Thomas ont d’ailleurs demandé de les compléter sans que cela soit perçu comme étranger à l’œuvre.

8. Un compagnonnage avec l’atelier Thomas-Vitraux

Les dessins originaux et maquettes sont conservés dans les archives de l’Atelier Thomas-Vitraux.

Dessins du fonds de l’Atelier Thomas © J.P Bos

Emmanuel Thomas présente la maquette à l’échelle 1 © J.P Bos

Lors d’un entretien avec Laurent Thomas à l’atelier en décembre 2024, sont remémorées les différentes étapes de leur collaboration.

Les esquisses et les maquettes sont toutes dessinées à la règle et au compas.

En novembre 1997, Georg Ettl amène à l’atelier ses premières esquisses tracées au crayon. La couleur apparaît en aplats aquarellés dans les deuxièmes esquisses.

Plusieurs essais de verre et de couleurs ont été réalisés à l’atelier.

L’atelier Thomas et Georg Ettl visitèrent ensemble l’usine de Saint-Just-sur-Loire pour choisir les verres et leurs couleurs.

Essais dans l’atelier Thomas © C. Burgard

Afin d’atténuer l’intensité lumineuse très vive l’après-midi des baies ouest, Georg Ettl a opté pour un verre soufflé de 8 mm d’épaisseur, légèrement dépoli sur la face extérieure.

« Le graphisme simple de Georg sera complété par des traits techniques nécessaires pour rendre possible la coupe du verre, […] règle fixée ensemble. Le sertissage sera fait de manière très rigoureuse afin de respecter les lignes de la maquette. Plomb de 10 mm de large pour le dessin original, plomb de 6 mm pour les coupes techniques » (*).

La polychromie est réduite à 7 tons : rouge, bleu, jaune, vert clair, vert foncé, blanc, noir.

Détail de plombure © C. Burgard

Les contraintes architecturales et techniques

Le vitrail rond de l’oculus a un diamètre de 2,5 m. Les verrières médianes ont une hauteur de 5 m. Les barlotières qui délimitent les panneaux de 0.80 m x 0.70 m existantes purent être réutilisées.

Une des difficultés de ces vitraux fut d’imaginer des silhouettes à plus de 30m de haut. Ettl a alors réalisé des maquettes à l’échelle 1, présentées in situ.

La mise en place définitive sera faite en 2000, après une dernière présentation des deux tiers de la fenêtre.

Suite à un orage de grêle, des travaux de restauration en 2020

Le 15 juin 2019, lors d’un violent orage de grêle, les vitraux Georg Ettl ont été, « pulvérisés, réduits à l’état de puzzle. Jamais d’ailleurs ils n’ont aussi bien porté leur nom de vitraux de l’apocalypse ».

L’atelier Thomas qui avait conservé les dessins originaux a été missionné pour restaurer les vitraux. Après leur dépose, les vitraux ont été stockés en caisse. « L’ensemble faisant une trentaine de m2, et comptant 55 panneaux de vitraux, a été l’objet d’une restauration minutieuse ».

Lors des travaux terminés en février 2021, Thomas Bricheux, l’architecte du patrimoine en charge de la restauration précisa : « Les vitraux ont été́ refaits comme avant […] Cela a posé des difficultés car certaines teintes de verres ne se font plus ». L’atelier Thomas Vitraux s’est donc fourni en verre soufflé dans la verrerie de Saint-Just-Saint-Rambert afin de se rapprocher le plus de ce qui existait avant » (*)

Les vitraux furent équipés d’un verre protecteur invisible de l’extérieur qui permettra de les protéger des intempéries, du vent et des catastrophes climatiques.

En alliant la figuration à la couleur et aux lignes de plomb, Georg Ettl ranime la tradition millénaire du vitrail et revivifie l’édifice. Avec égard, il illustre le texte de l’Apocalypse de Jean et invite au déchiffrement de ses images comme expérience de la révélation d’une promesse de salut. Dans une approche singulière à l’image du caractère énigmatique et symbolique de l’Apocalypse, Georg Ettl évoque le monde actuel, sa violence, ses chimères et son espérance.

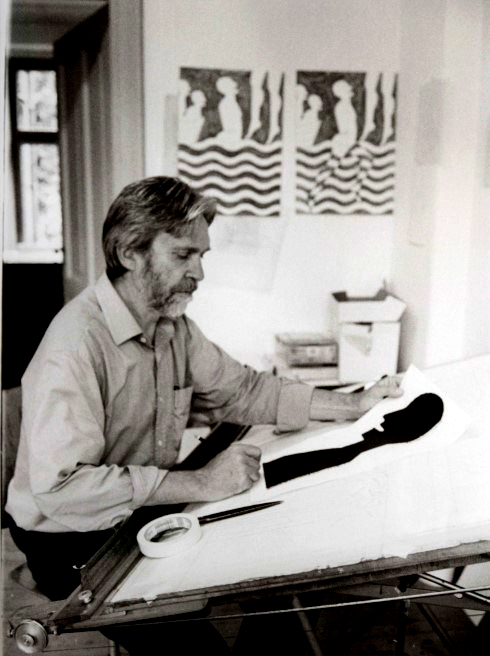

Au-delà du vitrail, l’artiste Georg Ettl

Quelques repères

Né en 1940 à Nittenau en Bavière, il émigre à 19 ans à Détroit (USA) pour suivre une formation de dessinateur industriel et de constructeur de machines-outils. De 1960 à 1968, il entreprend des études d’art, de philosophie et de littérature à Paris. En 1965, il rentre à Détroit pour étudier à l’université Wayne State University où il deviendra chargé de cours.

Après plusieurs expositions personnelles aux Etats-Unis entre 1971 et 1973, où il est considéré comme un « artiste post minimal », il rentre en Allemagne et s’installe à Viersen, dans le Nord Rhein-Westphalie. Il y exerce des activités d’enseignement en même temps que sa propre activité artistique.

Dès 1974, il s’éloigne progressivement du système des galeries et se consacre de plus en plus à ses projets et à ses chantiers. « A partir de 1986, il entreprend une série d’œuvres intégrant peu à peu la figure, celle d’un profil idéal générique. Il crée en 1996 l’Atelier Ettl, entièrement dévolu à la production d’objets simples et bon marché, comme entre autres des figurines en bois, du papier peint, des poêles, des tables, inspirés de scènes de la vie quotidienne ».

Georg Ettl s’est particulièrement confronté à l’architecture, « soit avec des peintures murales, telles celles de la fresque Les Chevaux d’Oiron (1992), de l’église Saint Esprit à Neuss en Allemagne (1992-1999), celles de l’église Saint-Rémi à Viersen, soit avec les vitraux de l’église Saint Esprit à Neuss et de la collégiale Saint-Barnard à Romans-sur-Isère, en 2000 ».

En 1997, au Frac Limousin, il participe à une exposition collective « Courts circuits ».

En 1996 et 1997, deux de ses œuvres rejoignent la collection de l’IAC (*)

En 2000, Georg Ettl est invité dans le cadre de la programmation d’art contemporain du Centre International d’Art Mural à l’Abbaye de Saint-Savin pour réaliser une fresque murale dessinée au crayon.

En 2013/14, il participe à l’exposition collective « L’art contemporain du vitrail en Allemagne », au Centre international du Vitrail de Chartres.

Après une longue maladie, l’artiste décède le 3 novembre 2014.

Bibliographie

Pietro Citati, La lumière de la nuit. Les grands mythes dans l’histoire du monde, Gallimard, 1996 p.155-170.

– Georg Ettl. Art et architecture, Entretiens entre Georg Ettl et Jean Claude Lassere, Châteaux d’Oiron/ Script Editions, 1997.

– Collégiale Saint-Barnard, l’Apocalypse, vitraux de Georg Ettl, Ville de Romans, 2001.

– Georg Ettl : œuvres, maquettes, projets 1967-2000, catalogue par Yannick Miloux, Françoise Chalin, Ramon Tio Bellido, Edition FRAC Limousin, 2001.

– Vitraux d’ici, vitraux d’ailleurs, Complicités, 2002 p. 34-37.

– Christine Blanchet-Vaque, Lumières contemporaines – vitraux du XXIe siècle et architecture sacrée, catalogue d’exposition, Centre international du vitrail, 2005, p. 90-95.

– Elian Cuvillier, « L’Apocalypse de Jean », Introduction au nouveau Testament. Son histoire, son écriture, sa théologie (sous la dir. de Daniel Marguerat), Labor et Fides, 2008, p. 411-430.

– Holger Brülls, L’art contemporain du vitrail en Allemagne, Centre international du vitrail, Chartres, 2012 p. 192-199.

– Yannick Miloux, Oeuvres de la collection du FRAC Limousin, 2014.

– Isabelle Saint-Martin, « Arts visuels et christianisme (XIXe-XXIe siècle) », Annuaire de l’École pratique des hautes études (EPHE), Section des sciences religieuses, 129 | 2022.

– Focus La collégiale Saint-Barnard Romans, Service patrimoine historique – Ville de Romans, 2015.

Remerciements

Pour leur témoignage à :

Marie-Claude Jeune, ancienne conseillère aux Arts Plastiques à la DRAC Rhône Alpes

Laurent Thomas de l’atelier Thomas-Vitraux.

Yannick Miloux, directeur artistique du Frac-artothèque Nouvelle-Aquitaine

Pour son aide sur le texte de l’Apocalypse :

Olivier Rieusset, pasteur de l’EPUF à Valence

Pour sa relecture :

Bernard Sultan