Photographie © R Chambaud

A Valence, les travaux de construction d’un escalier monumental vers la basse-ville et de requalification du parvis entre la cathédrale et le musée suscitent de nombreuses réflexions sur l’archéologie et l’histoire de la ville. Ainsi Clément Bonnefoi, doctorant en archéologie, qui mène une thèse sur « L’expression architecturale de la coseigneurie, l’exemple de la moyenne vallée du Rhône (XIIe-XVe siècle) », s’interroge sur le devenir et la valeur des vestiges du rempart, situé au cœur des travaux de l’escalier, « palimpseste de 1200 ans de chantiers, fiscalités, conflits et aspirations ».

Auteur :

Clément Bonnefoi

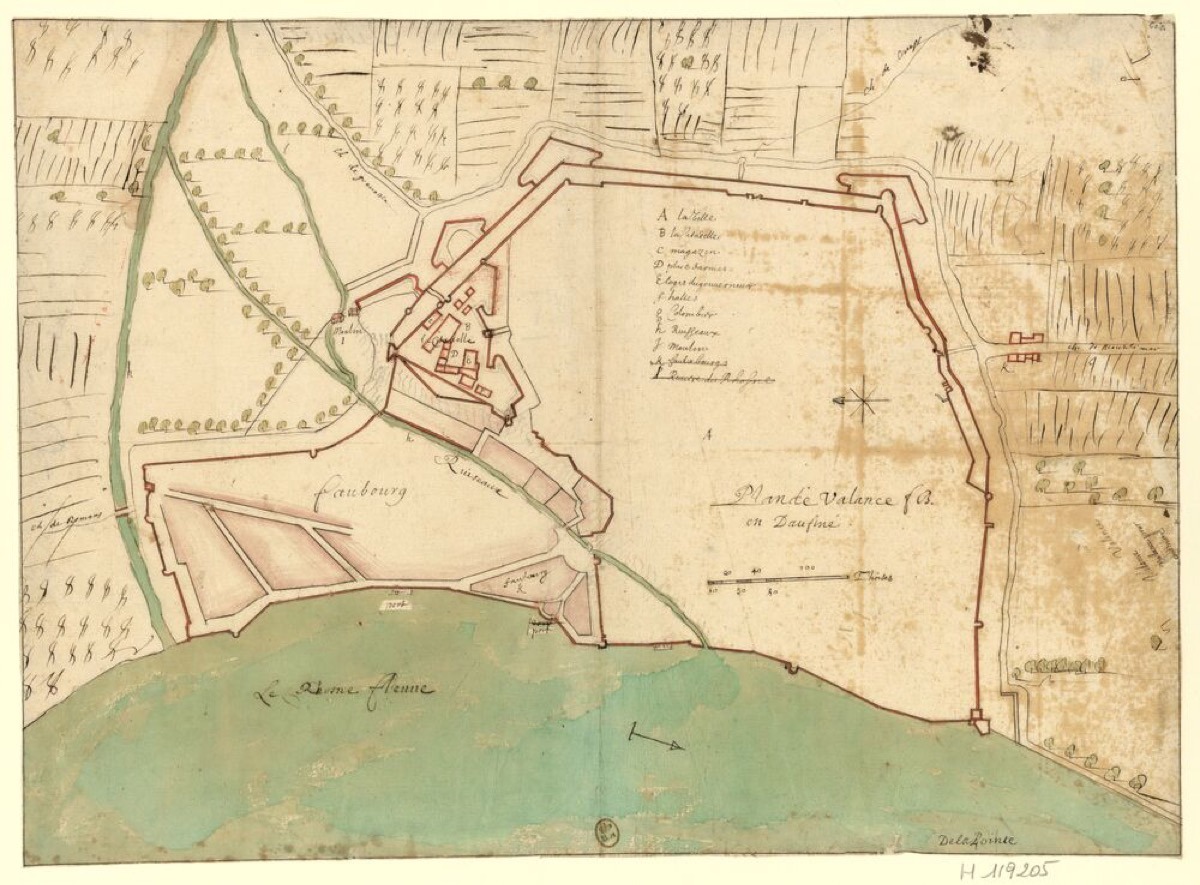

En 1434, Valence est la dernière principauté indépendante de la Drôme-Ardèche. Elle se trouve isolée au milieu des terres du Royaume de France dont les difficultés face aux Anglais amènent dans la région de nombreux pillards, bandes écossaises et autres déserteurs avides. La cité, elle, envoie à plusieurs reprises des demandes d’aide à son suzerain, l’Empereur germanique, ainsi qu’à Avignon, sans résultat. Pourtant Soyons, Livron, Beaumont-lès-Valence sont ravagés par les bandes armées, tandis que le duc de Savoie a déjà pris Grâne, Baix et attaqué les faubourgs de la ville.

Dans ce contexte de tension, les Valentinois reçoivent le droit exceptionnel d’assemblée pour s’organiser : recettes et dépenses de cette année sont tournées quasi exclusivement vers les conflits en cours. Les habitants se trouvent pour certains courriers, vigiles ou soldats, mais presque tous sont investis fiscalement dans les dépenses. Parmi elles, le besoin est fait de rehausser le rempart en dessous de la cathédrale, sur 72 toises, environ 140 mètres. Le coût fait débat, le besoin est compris, le bénéfice humain certain, la dépense douloureuse aux contribuables : 589 florins, un dixième de la recette annuelle de l’évêché à son apogée. La communauté qui sort de la peste et de la famine paie et les travaux se font. Depuis 407, les murailles repoussent les envahisseurs. En 1434, elles sont remontées. Les Valentinois s’y abritent : sa pierre élevée apaise leurs craintes et nourrit leurs espérances. L’enceinte de Valence et le droit pour les bourgeois de le garder, de l’investir, d’y monter garde et d’en payer les réparations pour garantir la place forte permettent à la commune de justifier les libertés et franchises que la cité a tardé à recevoir.

Plus qu’un simple patrimoine, les remparts qui encerclent et protègent Valence sont la constitution même de l’identité municipale, dont le mortier payé chèrement par les Valentinois a lié tout autant les moellons que les éléments constitutifs de la commune et de sa gestion par ses habitants. Du Ve siècle au XIXe, le rempart de Valence a subi bien des changements. Il a tour à tour protégé la cité contre les Alains, les Wisigoths, les Lombards, les bandes du Guesclin, les pillards, les Provençaux ou encore les Écossais. Il a enduré les guerres de Religion, l’arrivée de l’artillerie puis des armées modernes, avant d’être peu à peu dépassé par des maisons qui l’ont dominé, puis détruit par des municipalités à l’aube du XXe siècle.

Son oubli ne doit pas plonger sa conservation dans le désintérêt : il demeure la matérialisation des peurs et des idéaux du temps, de la fierté et de la légitimité des gens de la cité, de la grandeur, de l’ancienneté et de l’identité de la ville. En détruire un morceau de telle sorte que le propose la mairie, c’est nier l’importance historique des espoirs que ces Valentinois de 1434 ont placés dans ces murs. De ces anonymes et de ces guerres qui ont autant marqué leurs existences qu’elles nous sont oubliées, il ne reste que quelques pierres encastrées les unes sur les autres, au-dessus d’autres pierres maçonnées plus anciennement par d’autres habitants de la cité, elles-mêmes construites sur des assises encore plus anciennes. L’ensemble constituant un simple rempart, palimpseste de 1200 ans de chantiers, fiscalités, conflits et aspirations, chacun appartenant à son temps dont beaucoup nous échappent déjà dans les textes conservés et nous échapperont bientôt à jamais dans le bâti encore en place. Nous sommes responsables de ce qui nous est parvenu et coupable d’en restituer moins aux prochaines générations. Nous devons refuser de porter atteinte à cet héritage collectif.

Les sentiments de ceux qui nous ont précédés dans notre ville doivent-ils être moqués et niés au profit de travaux précipités, menés sans fouilles archéologiques, en vue d’une élection que l’Histoire oubliera plus sûrement que les batailles du XVe siècle ?

Les remparts

26000 Valence