Inlassablement, Mireille Filiatre peint depuis sa formation à l’Ecole des Beaux-Arts de Besançon puis à celle de Grenoble. Attachée aux questions de passage, de transformation, de trace, elle recherche les limites de la peinture, entre présence et absence, mémoire et intraçabilité, solitude et finitude.

Dans cet entretien réalisé dans son atelier à Saint-Marcel, elle évoque l’influence du lieu de travail sur ses créations, atelier intime ou espace extérieur. Elle rend compte de ses expériences oscillant entre doute et résistance à travers ses références littéraires, ses voyages, ses notes d’atelier qui accompagnent son cheminement.

Auteur : Q+E

(Chrystèle Burgard)

Entretien avec Mireille Filiatre

26 /10/2025 à St Marcel-les-Valence

Mireille Filiatre – Je suis dépendante d’un lieu de travail. Dans les années 90, j’ai occupé un atelier à Valence avec des murs longs de 7 et 5 mètres et j’ai créé avec ces espaces là. Les 10 années qui suivirent, n’ayant plus cet atelier, je suis intervenue in situ une fois par an pour une exposition sur le lieu et en fonction du lieu, dans le cadre de résidences.

MF – Oui, par sa configuration : l’atelier est en prolongement de la partie habitation, il est sur deux niveaux et je travaille à l’étage dans l’espace le plus petit. C’est avant tout un endroit personnel, un refuge, mais aussi un univers de métier avec des flacons vides, des tubes de peinture périmés, des vieilles palettes qui m’accompagnent. C’est un univers de silence (ill. 1, 2).

Quand j’ai pu occuper ce dernier atelier, j’ai remis en place mon matériel et mes anciennes peintures, j’ai fait ce constat : où est ma peinture ? Où est LA PEINTURE aujourd’hui ? N’est-ce pas vain de continuer ?

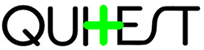

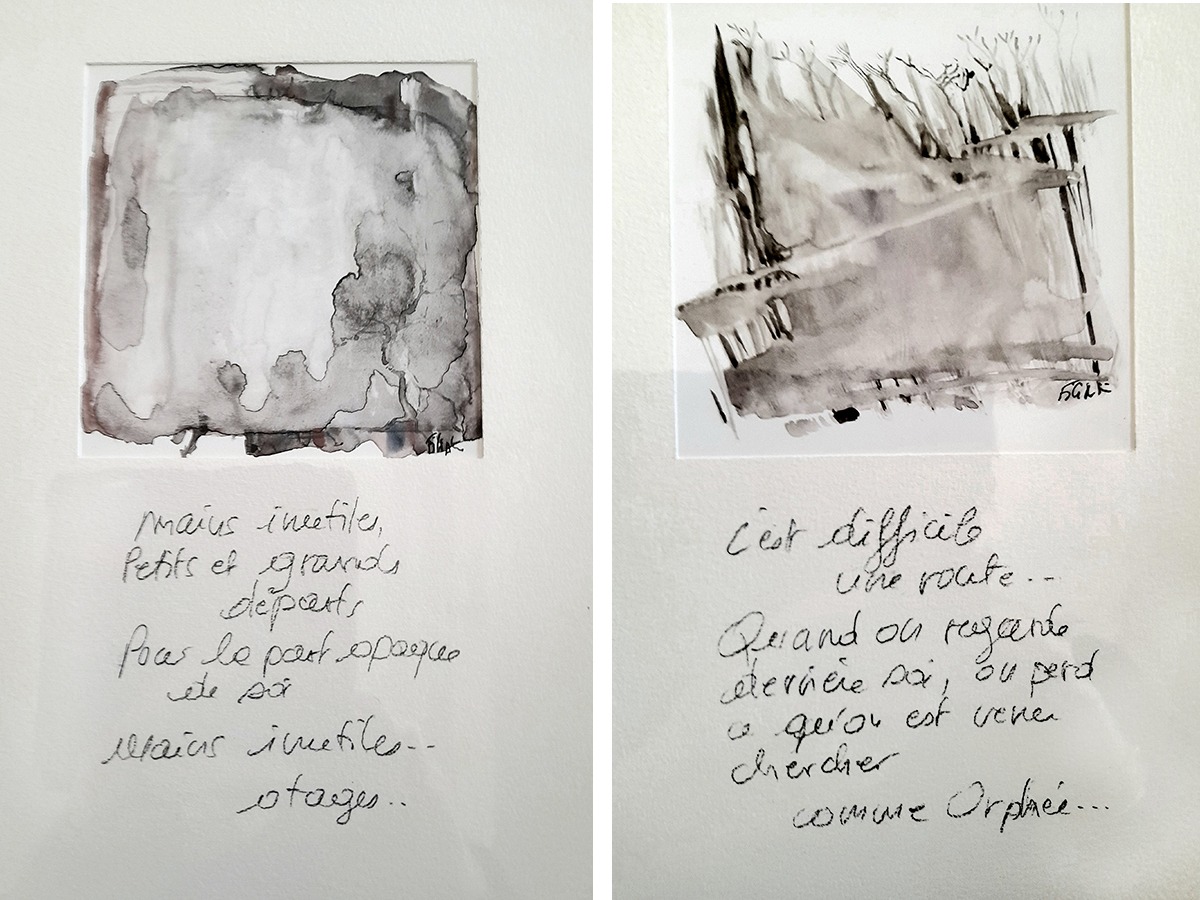

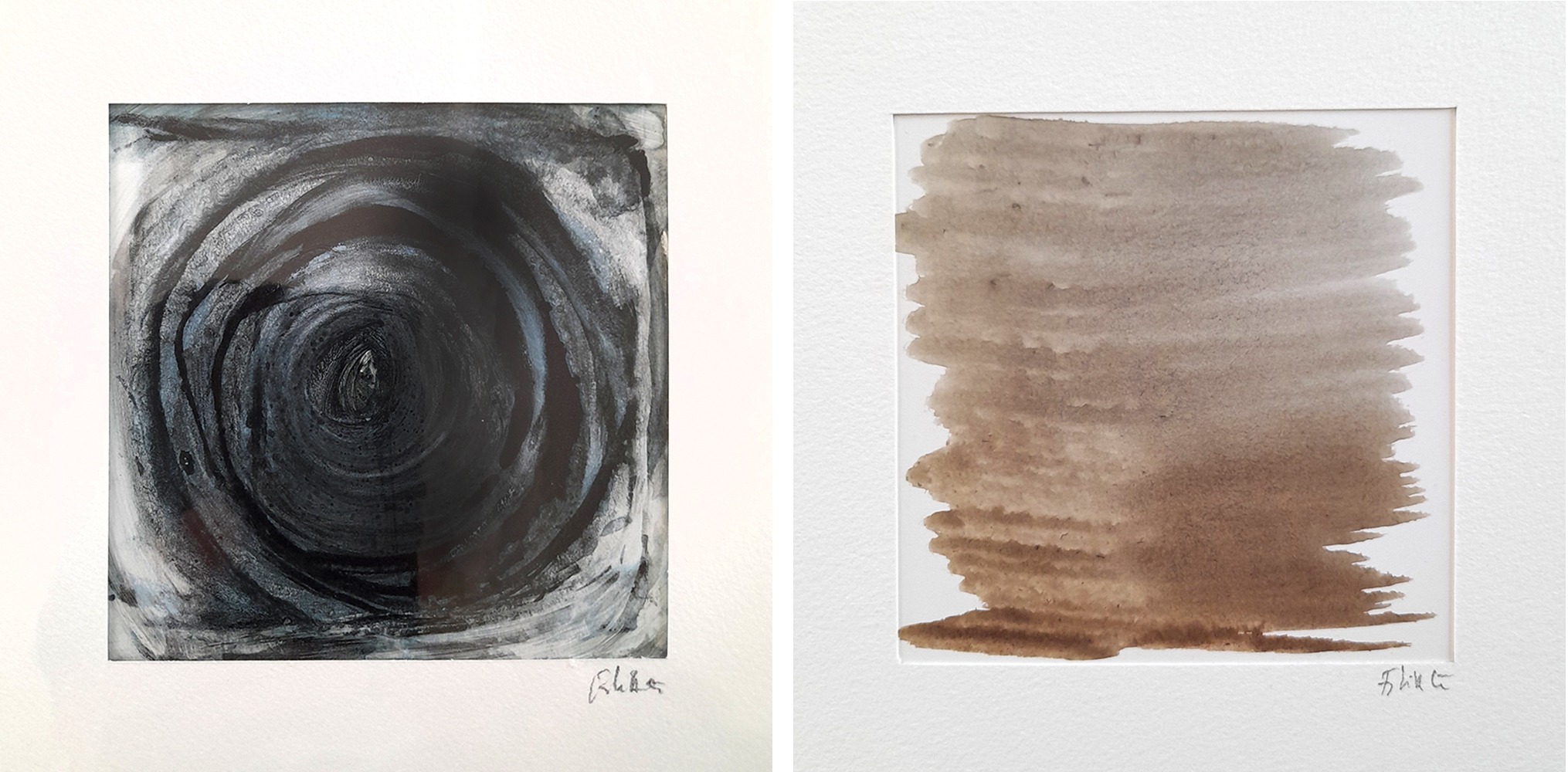

Après un travail in situ qui m’avait permis de m’affranchir des contraintes de la peinture, de quitter l’espace réduit de la toile, et les différents mouvements de peinture, comme Arte Povera ou Support Surface, qui me confortaient dans une autre manière de montrer : « j’ai eu besoin d’un retour à la vraie peinture et à la condition de cette indispensable économie de moyens. Le mélange des matériaux divers et « non faits pour » a pour moi passé son temps ; revenir à l’idée de tableau » (*). Revenir à une peinture « enfermée » est un vrai paradoxe !! Table à dessin et chevalet conditionnent cette dernière période. Pour ré apprivoiser ce qui se dérobe, je me suis imposée le petit format carré. J’ai réappris les angles et les bords avec le retour à la toile, à la peinture à l’huile, à l’odeur d’essence de térébenthine. Je me suis contrainte aussi à l’utilisation exclusive de deux couleurs – terre de sienne brûlée et bleu (cyan et outremer) – noir et blanc

Ce retour à l’atelier « classique » n’a pas pour autant été un arrêt, j’ai continué à ce prix du doute, de l’exil, de l’attente. L’essentiel de mon travail aujourd’hui est le besoin de trouver une dimension nouvelle, plus complète où la réflexion se conjugue avec l’intuition de ce qui est ultime. Je voudrais que ma peinture en prenant une dimension spirituelle redonne la valeur de l’image qui nous regarde en la regardant.

Ces dernières années, j’ai eu deux peintures en tête sans chercher le les faire dialoguer : Le Moine au bord de la mer de Caspard Friedrich, grande peinture portant sur la solitude, et L’île des morts d’Arnold Böcklin, celle de la finitude.

MF – Quand on juge qu’il n’y a rien à ajouter ni à enlever … mais c’est aussi plus que cela, j’écris dans mes notes d’atelier : « Quand une connexion se fait, c’est pour effleurer ce moment qui m’exalte une fraction de seconde, c’est aussi un état qui disparait… ». Le lendemain, je suis pressée de voir ce que j’ai fait la veille et me dire : c’est bon ! (ce genre d’état de grâce est exceptionnel !).

Le temps passé pour qu’une œuvre soit « finie » n’est pas un critère, et à la notion de « fini », je préfère « aboutie ». Ma peinture doit correspondre à l’idée sur laquelle je travaille. En ce moment, avec les Traversées, le support à partir de fragments de textes de « La Divine Comédie » est une exploration vertigineuse (ill. 3, 4)… c’est sans fin !

MF – C’est grâce à une artiste anglaise Betsy Bell et Lydie Rekow, galeriste à Crest, qui nous a mis en relation. Un échange entre 12 artistes anglais et 12 drômois a précédé la création de l’association « Art in situ » en 2000. L’association, basée à Crest, avait pour objectif des créations d’art in situ, en milieu rural, avec un thème commun, des échanges, des conférences

« Art in situ » a été une belle aventure qui a duré 10 années avec des artistes, anglais, allemands, roumains… et a permis d’exposer en Angleterre, en Allemagne, en Roumanie. Des thèmes porteurs, provoquant des idées nouvelles pour un suivi de travail personnel, la proposition, parfois, d’utiliser les matériaux d’entreprises mécènes, et les regards multiples d’un public hors structures culturelles étaient un enjeu intéressant tout autant que de s’adapter à la diversité des artistes.

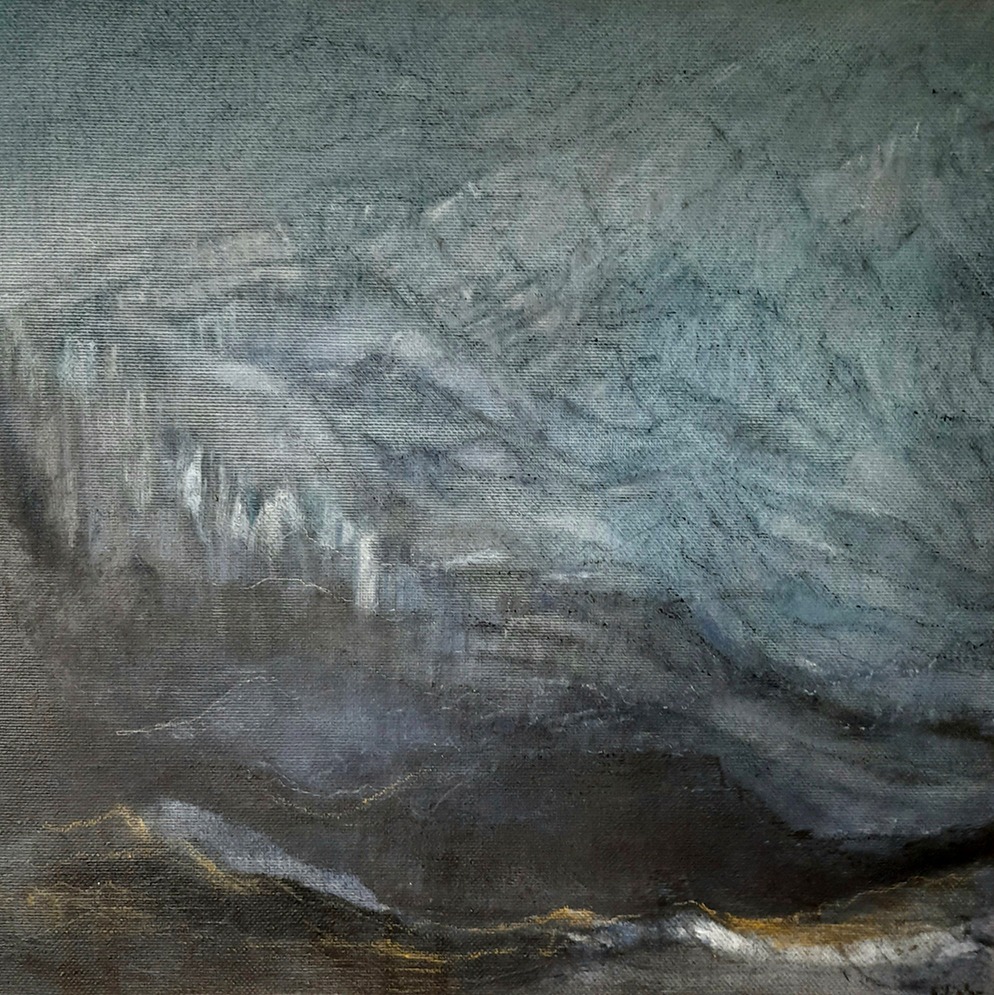

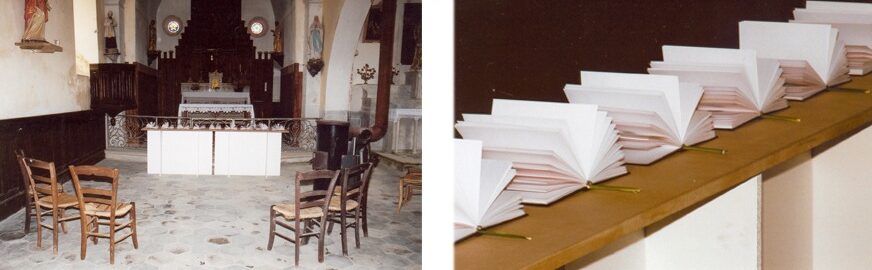

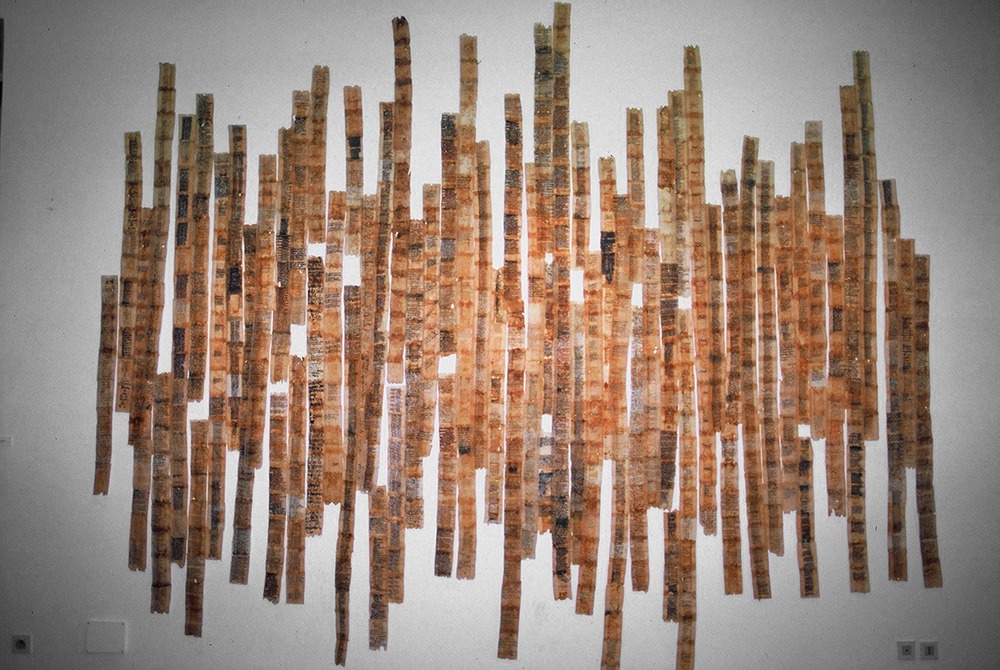

MF – Dans le cadre d’une résidence en 2001, le tracé défigurant du passage de la ligne TGV Paris-Marseille avait fait lever les voix des habitants de la Roche-sur-Grâne, village perché. Ce qui a suscité le thème d’un travail sur l’Environnement. Certains artistes sont intervenus sur le paysage, j’ai choisi les habitants. Dans notre relation avec la Nature, celle d’hier et celle d’aujourd’hui, il reste des liens avec les traces de ceux qui nous ont précédés. Aussi, de ce village, j’ai souhaité évoquer le passage de la vie de ceux qui y ont laissé des traces non visibles, en me référant aux registres d’état civil de la mairie. Je n’ai eu qu’un après-midi pour les consulter et une semaine pour réaliser Murmures. Nous venions de changer de siècle, mon matériau a été la liste des personnes décédées entre 1900 et 1999. Pour le village, ce temps du 20e siècle correspond à 9 carnets comprenant 216 noms. La date de leur mort et la sonorité de leurs prénoms ont été porteurs de 216 portraits. Mettre des visages à ceux qui ont connu les champs, les arbres, la poussière des chemins, c’est dire par une image une présence et une absence. L’œuvre Murmures (ill. 5, 6) sera montrée le temps d’un WE dans l’église du village, lieu de leur dernier passage. La consultation des registres de la mairie a mis en avant les différentes pratiques d’enregistrements : écriture à la main, encre et plume au début du siècle avec des détails concernant les décès, plus tard à la machine à écrire, puis sur des formulaires. Maintenant le numérique retire toute humanité.

MF – Attentive, non. Si j’ai utilisé pendant longtemps les sachets de thé, c’est avant tout pour un papier particulier. Ce qui m’a séduite, c’est leur utilisation de filtres. Je m’en suis servie pour 500 dessins, des boites Reliquaires (ill. 7), des livres, une grande installation faite de bandes d’écriture Testaments, Les Accompagnants une grande peinture horizontale faite de 4000 sachets peints. Puis, ayant le sentiment d’en avoir une utilisation trop systématique, je m’en suis éloignée.

Quant aux boites métalliques des Portes de Thanatos, c’est pour ce que l’objet renvoie lui-même : je me suis intéressée à l’utilisation ancienne de ces boites venant d’un moulin de Bourgogne dont le rôle, indépendamment de transformer le grain en farine, était de conserver un échantillonnage de récoltes de grains pour le passage d’un département à un autre, une sorte de carte d’identité. Un contrôle administratif qui a eu des formes diverses au fil des ans : petits sacs de toile, flacons plastiques, aujourd’hui le procédé doit être informatisé. Sachets de thé, filtres ou boites, mettant en jeu l’idée de frontières, de limites sont des contenants servant au passage. Les objets renvoient aux symboles, ils peuvent être vecteurs et porteurs de création.

MF – L’Étagère (ill. 8) est une série de 8 livres sur des feuilles de sachets de thé, protégés dans des étuis de plexiglas. Les livres composés pour des poèmes réécrits ont parfois des petits dessins. De la série des Reliquaires, L’Étagère est destinée à prendre place dans une bibliothèque. Les poésies choisies comme « Le Bateau ivre », « Le Cimetière marin », « Voyage », etc. sont l’inspiration confondue des poètes. En résonnance avec les autres reliquaires, ce sont des points d’appui, éphémères pour la mémoire à garder. Le premier livre de la série a été acheté en 2000 par la Médiathèque de Romans.

9 – Chantiers, peinture sur toile, 1988 © Mireille Filiatre

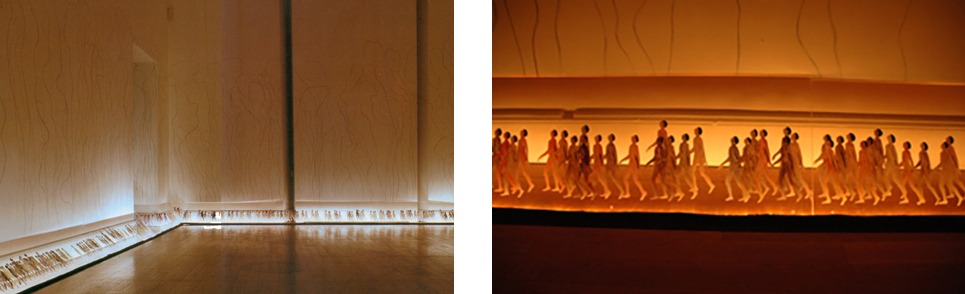

CN – L’impasse d’Orphée (ill. 10), présentée au Musée d’Art et d’Archéologie de Valence en 2008 a été une installation importante, pensée à partir de l’obligation d’occulter la porte de la salle qui suivait l’installation d’Alain Fournier. La légende d’Orphée, mosaïque conservée au musée, a été une source d’inspiration pour l’exposition PERMUTATIONS. Peint sur des plaques de plexiglas posées au sol, un même personnage se répète le long des 4 murs conduisant à une « impasse ». La perception dans la pénombre des ombres dessinées sur les murs et la présence de ce personnage multiplié, marchant au-dessus du sol et rendu transparent par l’éclairage au sol, crée une atmosphère singulière. Les éléments dessin et peinture qui sont les attributs de l’artiste sont près de disparaitre …

10 – L’impasse d’Orphée, peinture sur plexiglas, dessin sur mur, installation au musée de Valence, 2008 © Mireille Filiatre

Les Accompagnants (ill. 11) créés en 1997 pour une exposition d’Art Contemporain à la Chartreuse de Meylan (Haute Savoie), pour cette œuvre, je voudrais de nouveau citer Roland Favier, philosophe : « Nous approchons bien, ici, des issues de la peinture avec les accompagnants, ces acolytes sans mission funéraire annonçant l’allégorie d’un voyage dont les limites sont sûres quoiqu’ignorées. Au fond du tombeau, soutient l’Ecriture, ne demeuraient que ses vêtements : nous n’avons jamais cessé d’en aménager quelque chose, Mireille Filiatre poursuit ici le grand récit de la peinture, vêtir de linge ceux qui nous restent, fixer sur toile ce qui subsiste ».

11 - Les Accompagnants, 4000 sachets de thé, 1997 © Mireille Filiatre

Les Nymphes (ill. 12, 13) à la Maison des Ramières à Allex pour « la Drôme rivière sauvage » avec la contrainte d’être à l’extérieur. La mare près de la Maison des Ramières a été l’endroit favorable pour me conformer au thème commun et à ma démarche. Comme l’écrit Jean Markale, « la croyance aux ondines qui hantent un monde mystérieux et tentent d’y attirer les humains qui leur plaisent, est répandue dans les contes oraux de tous les pays ». 30 boites en plexiglas remplies d’eau teintée des couleurs avoisinants la mare, 30 autres boites garnies de fleurs de carottes sauvages installées sur des galets de la rivière Drôme.

12 – Les Nymphes, eau dans 30 boites en plexiglas, Allex, 2005 © Grégory Besse

13 – Les Nymphes, plantes dans 30 boites en plexiglas, Allex, 2005 © Grégory Besse

MF – L’écriture, la citation ont souvent été présentes. C’est un dessin de traces qui correspond à une sonorité proche d’une musique sans instrument. C’est une couleur de plus, un coup de pinceau de plus. L’écriture est là comme un point final, elle peut être écrite par terre, être indépendante de la peinture ; ou être un graphisme qui bouge par le déplacement d’air au passage des visiteurs comme dans l’installation Testaments (ill. 14).

Phenixias était une commande avec le thème des Cendres pour la chapelle du lycée Montplaisir à Valence. « Le Retour du Phénix de Marthe de Chambrun Ruspoli » (continuité de l’Egypte au christianisme) a été le livre que j’ai recopié avec le rituel du labeur d’un scribe. Les pages cousues une par une sur des voiles de coton de 120 x 200 constituaient des portes par lesquelles ne pouvait passer qu’une personne à la fois. L’écriture du texte, trop petite, ne se lit pas. Il s’agit donc de la non-lecture d’une réécriture reproduite.

La peinture Ainsi nous entrâmes dans le passage (ill. 15), phrase de « La Divine comédie » (Chant 25), qui fait partie de mon travail récent, comporte aussi une écriture discrète, comme un chant, une comptine qui accompagne des petits personnages à peine visibles. Ils marchent et disparaissent dans un fond perdu.

L’écriture a aussi une place particulière dans mes notes d’atelier qui me permettent de mettre en mots ce que j’ai travaillé et de distinguer, par une mise à distance ce qui est juste.

MF – Le livre d’artiste est à la mode… Avec Peindre (ill. 16), c’est avant tout « peindre ». Ce verbe est aussi un moment vécu : « Que sait-on du lâcher prise qui se met à l’œuvre dans la solitude de l’atelier ? De ce travail de fouilles absorbant toute notion de temps ? Que sait-on de ce qui va éventuellement finir à la poubelle ? Que sait-on des états d’âme de l’artiste dans son atelier ? » Quand par exemple j’écris : « j’aurais vécu tant de morts et tant de renaissances qu’aujourd’hui je marche sur mes os », c’est dire tout celà. « Peindre » c’est s’obstiner !

J’ai aussi repris, dans Peindre la phrase qui était écrite dans mon atelier à Valence : « En rêvant, j’ai quitté mes sentiers, et je me suis perdue, je ne saurais plus rentrer, c’est rassurant ». Peindre c’est aussi résister !

Avec Souffles (ill. 17), c’est « dire ». Série de gestes, de ressources : « Parce qu’un mûrissement s’est mis en place et que s’est opérée une forme de bascule. La porte s’ouvrira-t-elle pour un renouvellement de ma peinture ? » (*) .

Traversées (ill. 18) est mon travail en cours en 2025 : encre de chine noire et brou de noix en utilisant une technique qui demande une rapidité d’exécution. « Il y a un quelque chose qui se dérobe dans une suspension du geste qui se soustrait au contrôle. Accepter, après séchage, la disparition de la brillance de l’eau et la dictature de l’encre au profit des conditions « impérialistes » d’un support quasi vivant. Dans cette série, la pointe du pinceau est au bout de mon bras, quelque chose se condense : les lieux sont désertés mais en tournant les feuilles, qui deviennent des pages, les images se restituent au dos : l’envers vaut l’endroit ! Traversées est en adéquation avec toutes mes œuvres. Cette série n’aura plus qu’un seul geste à faire : celui de l’intraçable » (*).

MF – J’ai commencé en 1988 au cours du voyage à New York avec l’association Art 3 ; mon appareil photo ne fonctionnait pas, j’avais du papier et une boîte d’aquarelle. Pour me souvenir de ce voyage, je peignais de mémoire les œuvres vues dans la journée : les grands feutres de Joseph Beuys, les grandes peintures de Barnett Newman ; ou les rencontres dans les ateliers d’Armand, Keith Haring, Bernar Venet… ce fut le début de la série des 82 carnets. Ce travail de mémoire, de traduction de sensations m’est familier.

Puis au cours des voyages que j’ai organisés pour des amateurs, des arrêts étaient prévus pour dessiner sur place. Les carnets (ill. 19, 20) correspondent à des traces de passages dans différents pays. Les paysages d’Ethiopie, du Laos, les falaises, les étendues…m’ont fascinée, emportée mais ils n’étaient pas destinés à une utilisation ultérieure… ou peut être de manière inconsciente.

Je suis avant tout intéressée par la culture de l’autre, là où il vit. Le voyage en Palestine en 2018 a été décapant, les rencontres, les échanges se mêlaient à l’archéologie ; une preuve que la réalité du vivant fait revenir autrement. Mes peintures actuelles, dans ce qu’elles ont de perceptif viennent peut-être de ces paysages d’ailleurs…

CN –J’ai une une démarche linéaire depuis des années, partagée entre ma propre production artistique et une activité de médiation au musée de Valence ou au centre pénitentiaire. Aujourd’hui après cette remise en question radicale, ma peinture en atelier est celle du peu. C’est devenu une peinture en sourdine ; la présenter avec l’ensemble de mes anciennes installations pourrait être envisageable et donnerait une cohérence à cette poursuite de la peinture. Je préfère ne pas montrer plutôt que mal montrer. C’est une exigence que je me suis donnée, j’ai trop de respect pour le travail d’artiste quel qu’il soit. « Ce qui reste dominant dans ce métier que j’ai choisi de suivre, c’est de produire des œuvres à regarder avec du regard pour penser. C’est bien l’objectif de l’Art ? Donner sa puissance à toute œuvre est l’enjeu. Le métier est avant tout dans l’atelier… avant d’être dans les salons d’expo » (*). Mon exigence d’aujourd’hui est celle du temps qui passe.

« Mireille Filiatre Atelier »- vidéo de R. Chambaud

…