Auteurs :

Georges Gas / Q+E

GG – Arrivé à l’Ecole d’art, j’ai commencé par réfléchir et travailler le médium de la peinture. Peu à peu la peinture a disparu de mon travail. Elle est sûrement un fantôme ou un fantasme qui me suit dans mes démarches dans d’autres médiums. Aujourd’hui, la question d’un médium est secondaire. Le philosophe Gilles Deleuze en parle en disant que quand on a une idée, l’idée est déjà à l’intérieur du médium ; on a une idée en cinéma, une idée en peinture, une idée en photographie. Mon travail est pluridisciplinaire et conceptuel. Pour ce qui est de cette photographie de mur, elle est extraite d’une édition que j’ai faite avec Jean-Marie Sauvage, philosophe et ancien professeur de l’Ecole d’art de Valence. J’ai installé cette photographie sous forme de bibliothèque pour y intégrer en dessous les éditions. Cette photographie de grand format 110 x180 cm me permet aussi de scinder l’espace de la galerie pour enfin venir inscrire le reste de mon travail.

En effet, il y a dans cet espace créé des objets qui rappellent un quotidien. J’ai voulu ici faire un salon. J’ai alors mis des photos qui pourraient s’apparenter à des photos de famille. Il y a aussi le canapé qui appartient à la galerie que j’utilise pour accentuer ce contexte de salon ainsi que des plantes. Il y a également une sculpture mise sur un podium et des peintures au mur, qui par les formes peintes par dessus pourraient faire penser à des dessins d’enfants.

Vue de l’exposition 321 : Tourbillon, sculpture (à gauche), Maman, peinture sur photographie (à droite)

GG – Ce travail est important pour moi, car il met en avant la manière dont je procède pour créer. Continuellement en mouvement, aux aguets de ce qui m’entoure, certaines choses me fixent, ici des murs, parfois une anecdote, une réflexion, des gens, un paysage : cela peut être très varié. Alors, en face à face je m’y confronte, jusqu’à les absorber, j’use de gestes qui s’inscrivent dans le champ lexical du retrait, avec urgence, pour alors me remettre en mouvement. Et cela se répète inlassablement. J’use souvent de l’image du tourbillon dans un fleuve que Walter Benjamin évoque quand il définit l’origine.

Alors, oui au début, pour moi c’étaient des peintures, mais ce n’était pas que ça, conceptuellement et philosophiquement cela m’a beaucoup questionné. Au fil du temps, ce qui me fixait, c’étaient différentes formes de mur. Il y a eu dans la chronologie de mon travail une idée qui avec du recul donne l’impression d’un désir de traverser ce mur. Au début c’était un simple mur, ensuite c’étaient des ouvertures closes. On y voyait des fenêtres ou des portes closes que j’appelais des » invitations ratées ». Ensuite, sont venues devant ces ouvertures de simples draps ou des superpositions de verres, des vitres peintes. Il y avait en tout cas plus de transparences. Ensuite, je suis entré à l’intérieur de ces lieux abandonnés et j’ai pris en photo de vieilles tapisseries ou des traces de bombe pour repérer l’amiante, j’ai fini par en sortir pour prendre des échafaudages devant ces murs en reconstruction. Le lien que je peux faire avec la peinture est qu’une peinture fait mur. Elle nous fait face et peut nous fixer, mais la peinture peut être aussi une fenêtre sur le monde. Lors de mon entretien avec Jean-Marie Sauvage, lui y voyait : » l’angoisse, le désespoir, l’ennui, l’enfermement, la police, le silence, la politique, les politiques etc.. TOUTE LA MISÈRE DU MONDE »

Ces murs m’intéressent par la manière dont ils me positionnent, ils me mettent dans une position de seuil. Entre mon « je » et mon « hors-je ». Cela crée une forme d’hystérie.

Photographie de mur extraite de l’édition « Voyage murmuré».

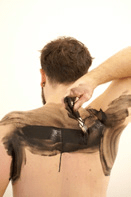

GG – Mon approche… Je joue. Je joue de manière grave. Grave dans le sens où l’on dit « grave » d’un enfant quand il est sérieux dans son jeu. Et de plus, je travaille dans l’urgence. Dans l’urgence il y a pour moi une authenticité, une véracité gardée de mes ressentis. Quand j’essaie de répéter un geste fait avec urgence, il y a quelque chose qui se perd, qui ne tient plus et cela échoue.

Au fil du temps et de mes expériences, j’engrange un savoir technique. J’imagine cela comme de la maturité. Cependant, j’y échappe par plusieurs contraintes. Mes idées ne sont jamais les mêmes, de plus elles m’imposent un médium qui diffère régulièrement et donc je ne peux jamais m’habituer à celui-ci. Et bien entendu il y a l’oubli. L’oubli permet une liberté et de désacraliser l’histoire. Cela permet de prendre les choses avec légèreté.

Pour ce qui est de ma pratique, elle est ponctuelle et la fois constante. Constante, car aux aguets, sur le qui-vive de ce qui m’entoure. Il y a une phase d’absorption et ensuite dans un cri, un geste, je me mets à produire jusqu’à user le sujet. Après tout se passe en même temps, ce n’est pas vraiment aussi chronologique. Plusieurs sujets se chevauchent, certaines choses vont très vite, d’autres prennent beaucoup plus de temps. Je peux faire aussi des gestes inconscients, plus expérimentaux qui m’amènent sur un chemin où je ne sais pas où ils m’amènent. Au final j’arrive à un résultat qui n’était pas prédit et cela peut faire œuvre.

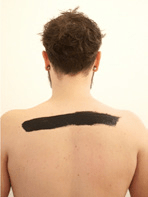

Signe, résidu de performance, peintre sur verre, 2016

GG – Alors, oui je prends souvent comme départ mon histoire personnelle, mes origines. Cela est un travail réalisé avec pudeur. Je pars de moi, d’un « JE » et je tends à aller en direction d’un « NOUS ». Cela a commencé par un travail de construction et de déconstruction. Ça m’a amené à la notion d’iconoclash – mot cité par Bruno Latour voulant dire qu’on ne sait pas si le sujet ou l’objet est construit ou détruit. Avec cette même notion, j’ai travaillé sur la question d’identité ou plutôt de désidentification. Je me suis alors créé un pseudonyme : GEORGES GAS. Georges, car lors d’une conférence entre Georges Didi-Huberman et Patrice Loraux, sur le « je » impersonnel, Patrice Loraux dit à Georges Didi-Huberman qu’il a une réponse à la question dans son prénom, GE(JE)ORGES(HORS-JE). » Et GAS, car descendant d’un grand-père paternel orphelin, ses parents adoptifs lui ont transmis leur nom. En faisant des recherches, j’ai retrouvé son nom biologique qui était GAS. Voilà pour l’anecdote. Cela me permet aussi de créer un anonymat qui finalement est plus vrai sur ce que je suis que mon nom et prénom officiels. Cela m’intéresse également.

Très souvent je définis mon travail en parlant du « je » et du « jeux », du « hors-je » et du « hors-jeux » et du rapport avec le « nous », avec ce qui est « autre ». J’ai d’ailleurs fait des œuvres avec le mot « nous » que je barrais. Dire « je » ça brille mais, ça ne veut rien dire et le « nous » n’existe pas. Il y a dans cette aporie une énergie qui me prend. Je ne sais donc pas si cet échange autour de mon travail est contemporain, cela n’est pas à moi de le dire. Une chose est sûre, c’est que jamais cette question m’effleure l’esprit dans ma production. Je fais, point. Je crois que tous les artistes de toutes les générations jusqu’aux hommes préhistoriques ont été des contemporains et certains le sont même encore.

Marcel Duchamp disait que « l’art est un jeu entre tous les hommes de toutes les époques. »

Entrevue réalisée le 3 novembre 2021, Bourg-lès-Valence