Quelle est la place de la culture dans les prisons (*), quel peut être l’intérêt d’activités artistiques dans ces lieux clos, comment se déroulent des ateliers et quelles sont les réactions du côté des intervenants et des détenus, contribuent-ils à l’amélioration de la vie dans les prisons (*) ? Ces questions, Mireille Filiatre se les pose en tant qu’artiste peintre, étant intervenue en indépendante à la maison d’arrêt et au centre pénitentiaire de Valence entre les années 2012 et 2019. Dans cet article, elle apporte son témoignage, relate avec sensibilité son expérience, alternant réflexions sur le système pénitentiaire et sur le statut de victime et de condamné, et notes personnelles rédigées pendant ou après ses interventions.

SOMMAIRE

La maison d’arrêt de Valence avenue de Chabeuil

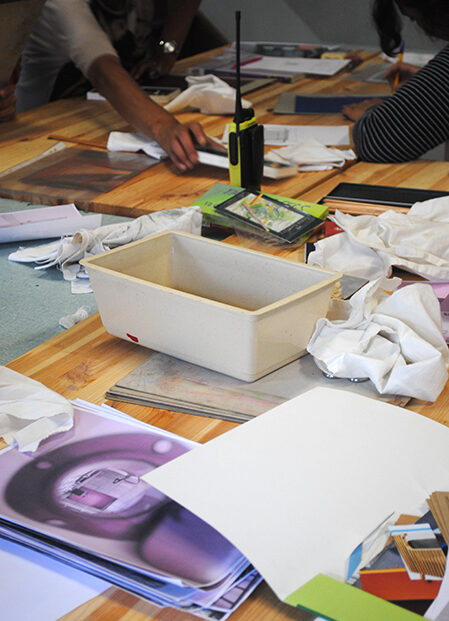

Construite entre 1860 et 1862, les bâtiments de la maison d’arrêt de Valence formaient une croix de Lorraine à deux croisillons d’égale longueur. Une tour de surveillance au centre permettait de voir les coursives des trois étages de cellules. La maison d’arrêt, propriété de l’Etat jugée vétuste et exigüe, a été démolie en 2016. Elle est désormais transférée au centre pénitentiaire actuel qui comprend la maison d’arrêt (pour prévenus en instance de jugement et pour les courtes peines) ainsi qu’une centrale (pour les longues peines et perpétuité).

Au-delà du porche, le monde est autre : les bruits identifiables des voitures, les voix des passants sur les trottoirs de l’autre côté, les odeurs de la ville restent bloquées au-delà des murs.

On bascule dans le milieu clos des prisons.

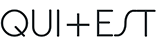

Côté intérieur de la maison d’arrêt, avenue de Chabeuil, Valence, 2014 © M. Filiatre

PRISONS, QUEL SENS ?

80% des sorties se font sans accompagnement.

La prison est l’école de la récidive. On n’y apprend pas à vivre les rapports avec les autres dans le respect de l’autre. A la sortie il y a trop de trésors à l’étalage, et se maintenir à distance des risques est le plus difficile pour celui qui n’a pas les moyens de réagir.

Lutte contre la récidive

Redonner du sens à la peine pénale avec des peines efficaces parce qu’elles font SENS pour la VICTIME, pour la SOCIETE et pour l’AUTEUR ne devrait plus être un vœu pieux.

Christiane Taubira, garde des Sceaux et ministre de la Justice de 2012 à 2016, souligne : « A la prison, il est question de dignité : dignité des personnels de surveillance qui doivent pouvoir exercer leur mission dans des conditions correctes, dignité de la victime à qui l’Etat doit protection et réparation pour la part qui relève du contrat social. Dignité du condamné qui doit pouvoir réintégrer le corps social ».

Dans la préface du livre de Tignous, Murs… Murs. La vie plus forte que les barreaux (*), elle décrit ce monde fermé : « La prison est un lieu clos. Tous ceux qui y vivent sont enfermés, y compris ceux qui s’en vont le soir vers leur vie de famille. Lieu clos où cohabitent matamores et introvertis, illettrés et analphabètes, des forts, des faibles, des personnes handicapées, des personnes transgenres, des habitués et des étonnés, des blessés et des malchanceux, des génies de la transgression, ébranlés et branleurs, fumistes et fumeux, ébréchés et tant et tant d’autres. Des gens. Lieu où s’aventurent parents désolés, parents désemparés, parents complices. Lieu où des femmes viennent étrangler l’usure de l’absence. Lieu où des enfants, accablés de honte, se heurtent de plein fouet à ce monde d’adultes déraisonnables et déconcertants. Lieu où les arts et la culture doivent élargir leurs aises en prenant leurs quartiers, afin d’ensemencer les esprits ».

Le SPIP (service pénitentiaire d’insertion et de probation) est chargé de la prévention de la récidive, de développer des dossiers personnalisés dès l’incarcération, et d’un suivi après la libération du détenu. Chargé aussi, intra-muros, du travail, de l’enseignement (cours de, français, maths, langues), de la formation professionnelle (CAP, BTS), de proposer des activités sportives et culturelles avec la médiathèque, le Train Théâtre, la Comédie de Valence.

De la lecture à voix haute au comédien, du musicien à l’artiste, en ayant une mission d’action préventive plutôt que répressive, cette mission de réinsertion passe par le contact humain… S’il faut humaniser la prison, il faut aussi que les mentalités évoluent, que les préjugés tombent, que les clichés s’effondrent.

La culture, « un antidote à la violence »

Ceux qui vivent derrière ces murs sont des êtres vivants, faits de cette part d’ombre que nous ne voulons voir. Pour eux, la lumière s’est éteinte le jour où un passage à l’acte s’est exprimé dans une violence que nul ne sait défaire. « La culture est un antidote à la violence car elle nous invite à la compréhension d’autrui et féconde la tolérance en nous incitant à la rencontre d’autres imaginaires et d’autres cultures » (*)

Artiste peintre, je suis intervenue dans le cadre d’ateliers de peinture proposés aux détenus condamnés à de courtes peines dans le cadre d’un projet de réinsertion : retrouver l’image de soi, redonner l’estime de soi. Cela a été pour moi une expérience humaine hors du commun.

Diaporama : La maison d’arrêt, avenue de Chabeuil, Valence, en 2014 © M. Filiatre

La culture, quel levier ?

Quand on donne des outils culturels, on tire vers le haut, la culture nous reste un extraordinaire levier. La prison, c’est la privation de liberté et uniquement la privation de liberté ; le détenu garde tous ses autres droits y compris celui de l’accès à la culture qui a toujours été un des éléments des politiques de réinsertion et de cohésion sociale. L’accès de tous les publics à la culture reste un objectif essentiel. Davantage encore pour les « publics empêchés » En lui donnant des moyens d’une réhabilitation de sa propre image, la reconnaissance de se voir changer, de devenir quelqu’un d’autre, le prisonnier se voit moins détruit à sa sortie de prison, moins cruel.

LE TEMPS EN PRISON

Pour obtenir un petit pécule et ainsi pouvoir « cantiner » (cigarettes, chocolat, biscuits, dentifrice, stylo, etc.), une liste des possibles leur est donnée. Des entreprises des environs fournissent du travail à cette main d’œuvre captive

PRISON

… La porte se referme, je ne me retourne pas. J’attends les femmes qui sont en détention… Elles sont derrière la grille – fouille au corps – bruits de clefs, de verrous… J’attends, avant d’être enfermée avec elles dans une salle vide. J’y vais avec ce que je suis.

Ces femmes, volées à elles-mêmes, vont m’accepter dans leur univers carcéral, moi qui viens du dehors. Viendront avec pudeur des récits de ce qu’elles vivent dans ce monde à part.

« La prison, c’est normal pour ce que j’ai fait, disent-elles » quand elles parlent par bribes de ce pourquoi elles sont là.

Moi je réfléchis à ce qu’est un être humain, à celui qui tue, à celui qui vole, à celui qui viole, à celui qui vit en marge de la société et de ses lois. Dans cet endroit d’exclusion où l’espace se rétrécit, on peut disparaître dans le silence, et ce même ciel que je vois à l’extérieur, est ici emprisonné ; les murs semblent le délimiter définitivement.

Ce morceau de ciel pour elles est un carré d’évasion qui a la liberté de changer : nuages ou pas, gris ou pluie, bleu ou rose, nuit ou jour, c’est leur baromètre et leur calendrier, c’est aussi la première image toute simple qu’elles ont choisi de peindre. Le pastel sera la techniqe et le matériau les plus adaptés : on dessine et on peint en même temps .C’est aussi le matériel technique qui a été accepté par l’administration pénitentiaire, très restrictif pour des raisons sécuritaires. Autre raison : le temps donné pour une scéance d’atelier n’est pas extensible, le bruit des clefs interrompt ce qui est commencé et ne sera pas repris le lendemain car une adaptation à la concentration est aussi à prendre en compte.

La « cour promenade » du quartier des femmes a le privilège d’avoir un arbre et quelques plantes sauvages. Un jour, j’ai apporté des graines de roses trémières de mon jardin (ça pousse tout seul … il suffisait de les semer). Les graines ont été confisquées. Refus d’autorisation aussi à faire un atelier de dessin dehors, au soleil…car d’autres murailles existent : les surveillants ! (Un métier qui n’est pas facile face à ces 17 femmes encloses, pour certaines très violentes et qui sont là pour des années).

Une prison est faite de grilles, de serrures, de clôtures disciplinaires, mais une autre prison existe encore : celle de l’enfermement que l’on se donne. Pour cela il m’a fallu écouter, regarder ce que disent les dessins muets de ces femmes qui, pour la plupart d’entre elles, ont commis un irréparable geste meurtrier. Leur donner de mon temps et de mon savoir a été une sorte de défi, presque un test à vouloir être là. A elles qui n’ont plus d’images en tête, plus de rêves ni d’attente, pour les détourner des images de l’émotion de leur drame et de leur violence, j’ai parlé d’arbres et de fleurs, mis devant leurs yeux ce qu’elles ne voyaient plus ou ne savaient plus voir : un flot d’images prélevées de magazines de voyages, d’ailleurs, de gourmandises.

Pour faire remonter des souvenirs de vie, j’ai mis à disposition de leurs mains les couleurs, les formes, et progressivement, pas à pas, elles ont pu ensuite exprimer leurs tempêtes.

Elles prendront TOUT, temps et savoir, et c’est par leur regard plein d’émotions, leurs rires, leurs détresses, par un petit bout de papier avec un dessin-cadeau glissé dans ma poche de blouse, le début d’un poème griffonné, par la sincérité d’un merci non convenu, qu’elles me renverront la complicité d’une appartenance à quelque chose : un lien d’humanité dont il faut se souvenir ».

« PRISON… du silence … la première fois que je suis rentrée au centre pénitentiaire, j’aurais pu penser qu’il n’y avait personne derrière ces portes, que tout était vide, pourtant, derrière l’épaisseur de ces portes-là, ils tendaient l’oreille, ils étaient là, à l’écoute du temps de dehors .

Ils attendaient à la porte de leur cellule.

Les portes des cellules de l’intérieur n’ont ni serrure, ni poignée. Une cellule, c’est 9m2, mobilier ancré au sol : lit de 70 cm de large, plan de travail faisant office de table avec une petite plaque de cuisson électrique et de bureau, un espace vestiaire sans porte. Dans un angle un coin douche, petit lavabo et toilettes. Pas de chaise. Pour ceux qui peuvent en payer la location un petit réfrigérateur et une petite télévision avec des horaires d’écoute limité.

Reste l’humain face aux grilles : ILS…

Braqueurs, cambrioleurs, trafiquants …

Violence, drogue … et pour beaucoup alcool (73% disent « si je n’avais pas bu, je n’aurais pas fait ce que j’ai fait »),

misère, drame.

Ce ne sont pas tous des monstres que l’on retrouve derrière les barreaux (la généralisation est souvent aisée !) et un détenu n’est pas seulement quelqu’un qui a failli dans sa vie. La prison ne le prive pas que de la seule liberté, elle le prive aussi de ses liens sociaux et familiaux.

En prison, le détenu est privé de tout ce qui lui permet d’exister, d’avoir une réalité….

Le temps est long, ennui … franchir le portail en rêve, se promettre de ne plus recommencer. En prison, pour sortir de sa cellule, le détenu s’orientera de préférence vers la salle de musculation, et le sport, collectif ou non : travailler son corps, courir, permet de libérer les tensions.

De retour seul dans sa cellule, pendant de longues heures, il s’ennuie. Puis dans l’indifférenciation des jours et des nuits, il se désocialise, se privant de la manière de paraitre pour les autres. Un exemple simple : choisir ses vêtements le matin.

Et puis il y a les activités auxquelles ils peuvent. Ils y vont, d’abord pour sortir de la cellule, ou pour fuir le temps, ou pour une découverte, ou par intérêt… Dans ces ateliers de peinture, au fil de la semaine, je vois leur attitude et leur comportement changer. D’un jour à l’autre à l’éclairage de leur regard je mesure leur appétit à venir manier pastels et pinceaux : physiquement et psychologiquement ils s’y préparent depuis le matin, ils mettent un tee shirt propre et sentent la savonnette !

Travailler la confiance en soi, l’image de soi, la place de soi, la libération de soi par le dessin et la peinture ont été les 4 grandes directions que je leur ai proposées.

Certains d’entre eux ne savent ni lire ni écrire, d’autres ne parlent pas français. Il faut adapter.

Au cours de l’atelier, il y a des échanges, où ils déposent leur histoire, l’acceptent et l’assument, s’en reconnaissent responsables : c’est déjà une étape de reconstruction positive. C’est un échange spontané d’autant mieux que n’étant pas rattachée à l’institution pénitentiaire, je représente pour eux l’extérieur, la liberté, l’espace d’expression et de création.

A l’écoute et l’apport que je leur donne, eux pour qui la détention est objet de projection négative, se sentent reconnus comme sujet social à considérer. Car ce que découvre un détenu, c’est qu’à la prison« ou bien l’on s’élève ou bien l’on tombe » et qu’entre les deux il n’y a rien.

Aussi, le moindre élément culturel est une élévation pour lequel l’individu privé de liberté peut se sentir concerné, et me semble plus efficace que des heures passées seul, devant les programmes de télévision.

La conjugaison des nourritures de l’esprit que donnent un comédien, un musicien, un artiste, met en place un raisonnement salutaire pour un changement individuel : on s’occupe d’eux, on les accompagne, on leur donne des moyens (d’essayer) de ne plus recommencer.

C’est librement consenti, mais avec appréhension, qu’il m’a fallu m’ouvrir à cet autre sans juger (il l’est déjà). C’est devenu une contribution personnelle, une part de moi que je porte à cette humanité-là, enclose, perdue, dans un lieu où tout disparait de la société connue et s’efface.

Mon intervention à la maison d’arrêt a été un comportement d’ouverture brisant des chaînes en se confrontant avec l’ombre, et pas n’importe quelle ombre,

Celle de la mauvaise herbe,

Celle du démuni, réduit à un numéro d’écrou.

Réduire à quelques lignes ces portes qui se ferment, ces claquements secs de grille, ces bruits de ferraille, ces couloirs qui n’en finissent pas, ces portiques électroniques, ces tourniquets, ces sas, tous ces moments où je me suis sentie épiée, suivie …caméras, alarme obligatoire … me parait tronquer une expérience humaine jamais rencontrée. L’écrire ici n’est pas seulement témoigner de ce que j’ai ressenti dans cet univers à part, c’est aussi, pensant avoir eu à traverser les zones les plus obscures de l’être humain, m’être dégagée de tous les préjugés, de toutes les idées reçues ,façonnées autour de cet endroit et de ses occupants qui sont des êtres humains avec toutes leurs facettes.

Ce que j’apprends d’eux, c’est que quelque puisse être la raison de leur peine et sa durée, il y a une désespérance pudique.

Ce que je vois d’eux ce sont des êtres qui ont perdu le sens de leur existence par l’acte commis, et que NE RESOUT PAS l’enfermement. Leurs âmes ne sont pas vides, elles sont prisonnières d’un labyrinthe, vibrant d’une existence entre des murs et des portes closes. Et leur vie est mêlée à une autre encore, celle plus intime : la victime. Se croisent alors solitude et angoisse du temps, car ici, le pire des enfermements est celui que l’on se donne à soi-même : un condamné à une peine carcérale est en face de lui-même dans ce qui l’a jeté et le rejette, et il gardera toujours des barreaux dans sa tête. »

PROJET D’ARTISTES

2016, la démolition des bâtiments de la maison d’arrêt avenue de Chabeuil et un projet d’artistes

Ce qui aurait pu être sauvegardé de ce patrimoine particulier va être emporté par les camions de déblaiement, l’idée de PROLONGER cette expérience humaine par un projet d’ARTISTES, et OUVRIR les portes a été un projet in situ dans lequel j’aurai mis beaucoup d’énergie … Il a été passionnant de porter ce projet, et très excitant de lui donner une forme de démesure.

Ce beau projet n’a pas vu le jour, faute d’intérêt de la municipalité … Les bulldozers sont venus, grappillant chaque graffiti, piquetant toute trace … Seul le portail d’entrée de l’ancienne maison d’arrêt a été conservé. Il y passe maintenant les valises à roulettes des habitants d’une résidence pour étudiants, les cabas du marché des habitants de logements pour seniors avec services adaptés au grand âge, les trottinettes des habitants d’un immeuble de 27 logements. Des espaces verts ont remplacé le seul arbre du « quartier des femmes ». Un mail piétonnier mettra du temps pour effacer d’autres pas.

Remerciements pour leur soutien : Hélène Henckens (directrice adjointe du SPIP), Patrick Viron , Nathalie Mantonnier (coordonnatrice des activités au Centre Pénitentiaire).

Bibliographie

Concertina, Rencontres à Dieulefit d’une durée de trois jours autour des enfermements (prison, rétention administrative, garde-à-vue, hospitalisation psychiatrique sous contrainte…)

Rapport d’étude : L’action culturelle en faveur de la population pénale, 2011