Photographie © R.Chambaud

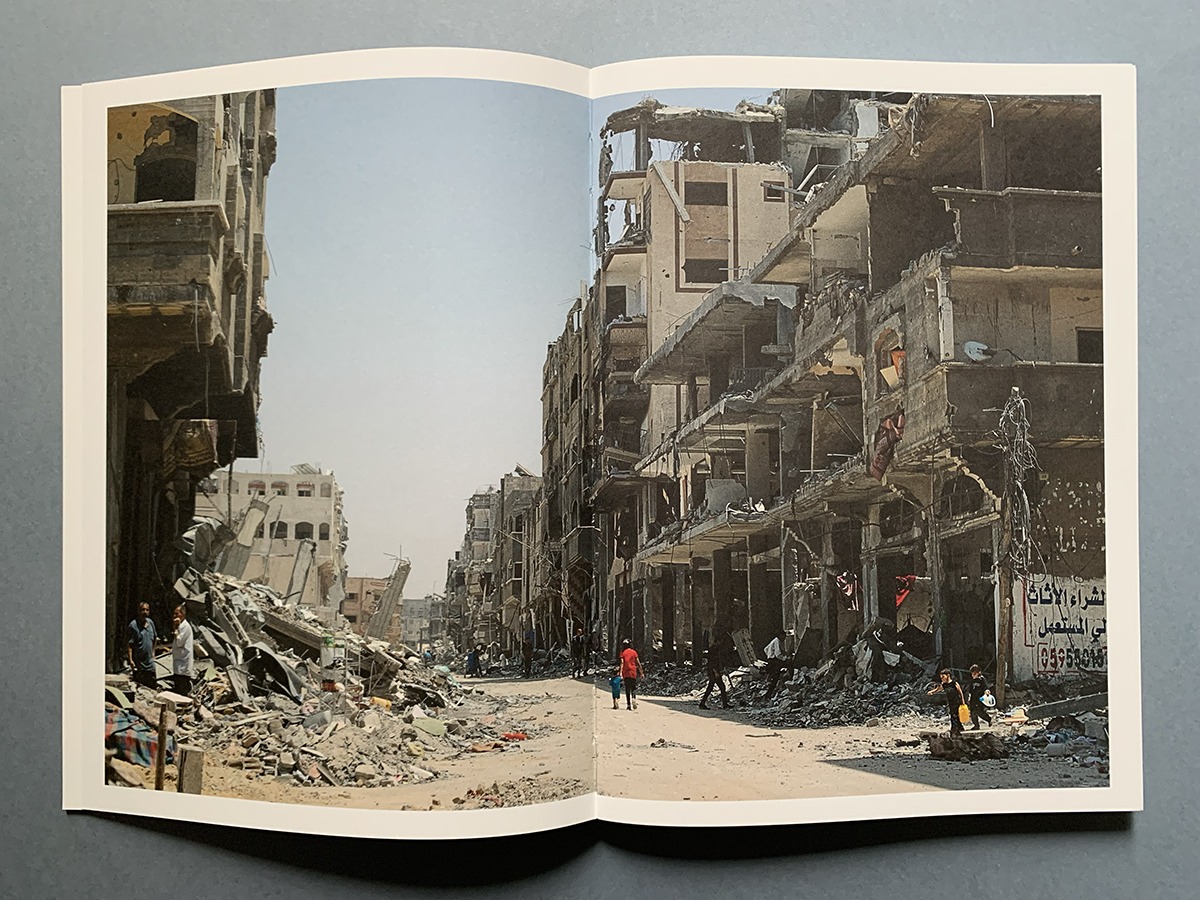

Outre le lourd bilan humain, le conflit entre Palestine et Israël a profondément déstabilisé le territoire de Gaza depuis de nombreuses années et plus particulièrement depuis le 7 octobre 2023. Elle a entraîné la mort massive d’habitants, la démolition d’équipements et de logements, mais aussi la destruction du patrimoine palestinien culturel et religieux, l’exil, le désespoir face à l’absence d’issue. Devant cette guerre génocidaire, comment se mobiliser, comment en rendre compte ? En France plusieurs initiatives ont lieu aux niveaux local et national : accueil, expositions, films, émissions de radio, publications rendent compte de la situation catastrophique des Gazaouis. Sont présentées ici quelques récentes initiatives entre Dieulefit et Paris.

Auteure :

Chrystéle Burgard

– La mobilisation à Dieulefit

Les mobilisations locales, des manifestations à la levée de fonds et l’accueil de réfugiés sont nombreuses à travers la France. Dans la Drôme, les habitants de Dieulefit se mobilisent pour accueillir la poète palestinienne Alaa Al-Qatrawi, vivant dans la bande de Gaza et dont les quatre enfants sont morts sous les bombardements. Cependant celle-ci ne peut être évacuée malgré le programme PAUSE (Programme national d’accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil / voir ci-dessous), qui est suspendu en France depuis le 1er août 2025 pour les ressortissants de l’enclave palestinienne.

Ce collectif drômois, formé cet été, s’inscrit dans la tradition de Dieulefit terre d’accueil, notamment des protestants persécutés pendant les guerres de religions, des exilés espagnols pendant la guerre d’Espagne, puis des réfugiés du nazisme, opposants politiques, écrivains, artistes, militants anti-nazis, juifs… pendant la Seconde Guerre mondiale.

– Le programme PAUSE

Les initiatives d’accueil des réfugiés au niveau institutionnel restent limitées en France et en Europe. Créé en 2017 dans le cadre d’une convention entre le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le Collège de France, le programme PAUSE fait figure de rare exception. Il offre « un refuge aux scientifiques et artistes contraints à l’exil. Poètes, biologistes, psychiatres, cinéastes, mathématiciennes, architectes, cancérologues… Ces femmes et ces hommes venus de zones de guerre ou de répression (Ukraine, Afghanistan, Russie, Soudan, Syrie, Palestine, Iran, Congo…) poursuivent leurs travaux dans nos universités et institutions culturelles. Leur présence est un enrichissement inestimable pour notre vie intellectuelle, scientifique et démocratique. » Ce programme est soutenu financièrement par des institutions publiques françaises et européennes, des entreprises, des fondations et des associations.

Actuellement, 25 lauréats PAUSE et leurs familles sont toujours bloqués dans l’enclave de Gaza. La suspension des évacuations, suite à un ancien tweet antisémite d’une étudiante palestinienne, les maintient dans des conditions de survie extrêmes sous la menace des bombardements et de la famine, comme le rappelle la mort du lauréat Ahmed Shamia, architecte et artiste palestinien, le 13 mai 2025.

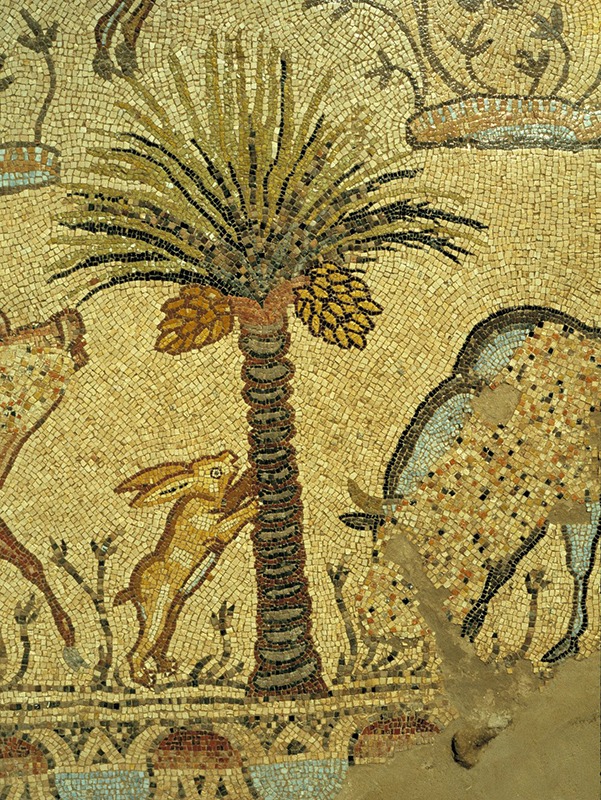

– L’exposition « Trésors sauvés de Gaza – 5 000 ans d’histoire »

(Exposition ouverte jusqu’au 7 décembre 2025)

Les musées sont également des espaces de mobilisation cruciaux. A l’Institut du monde arabe, à Paris, l’exposition présente une sélection de 130 chefs-d’œuvre provenant de fouilles franco-palestiniennes débutées en 1995. Cet ensemble témoigne « du prestigieux passé de l’enclave palestinienne, reflet d’une histoire ininterrompue depuis l’âge du bronze. Oasis vantée pour sa gloire et sa douceur de vie, convoitée pour sa position stratégique dans les enjeux égypto-perses, terre de cocagne des commerçants caravaniers, port des richesses de l’Orient, de l’Arabie, de l’Afrique et de la Méditerranée » (ill. 1).

La sélection est issue de la collection archéologique des 529 œuvres appartenant à l’Autorité nationale palestinienne et conservée au Musée d’art et d’histoire de Genève (MAH) qui sert de musée-refuge depuis 2007 pour le futur Musée National d’Art Moderne et Contemporain de Palestine.

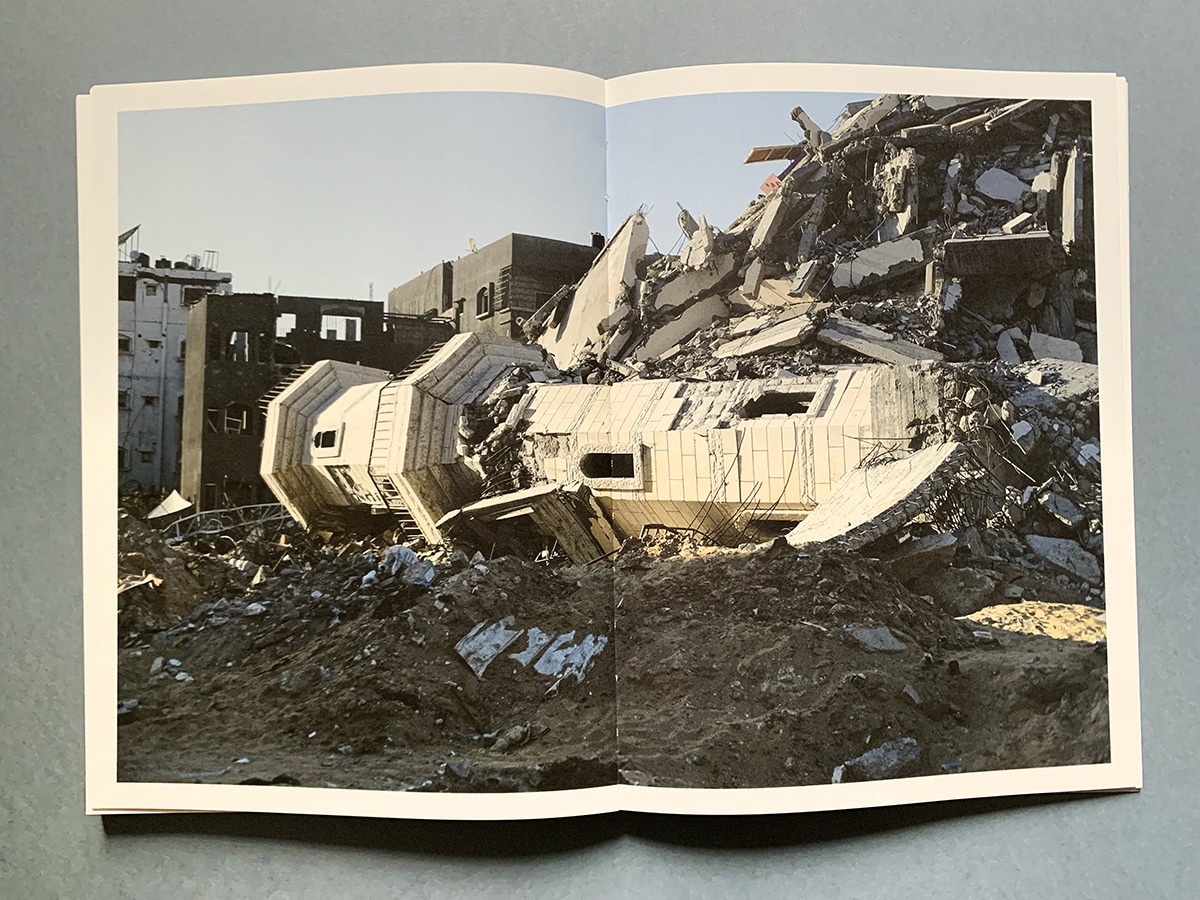

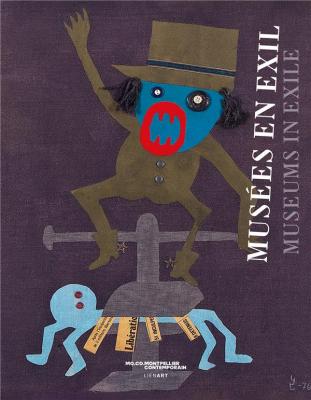

La question des musées-refuges et des collections en exil était d’ailleurs le sujet de l’exposition passionnante présentée au MOCO de Montpellier en 2022/2023 qui présentait les œuvres de trois musées, celles de Palestine pour le futur Musée National d’Art Moderne et Contemporain de Palestine, actuellement déposée au musée de l’Institut du monde arabe à Paris ; mais aussi au-delà : celles du Musée de la Résistance Salvador Allende (MIRSA) conservées au Museo de la Solidaridad Salvador Allende du Chili ; celles du Musée d’art contemporain de Sarajevo. Le catalogue de l’exposition retrace l’histoire de ces collections et aborde « le rôle clé des biens culturels dans la construction d’une identité par et pour des communautés en temps de conflit » (ill. 2).

2 – Catalogue de l’exposition présentée au MOCO de Montpellier, Ed. Lienart, 2022

– La destruction de patrimoines

– Le film « Put Your Soul on Your Hand and Walk » de Sepideh Farsi et Fatma Hassona

Le blackout médiatique imposé par Israël sur Gaza rend difficile d’accès les expériences et perspectives palestiniennes. Des documentaires comme celui de Sepideh Farsi et Fatma Hassona sont donc d’autant plus précieux. Il est construit à partir d’un dialogue entre la cinéaste iranienne Sepideh Farsi, soucieuse de faire entendre la voix des Palestiniens, et la photojournaliste et poète Fatma Hassona vivant dans la bande de Gaza. Pendant une année d’échanges vidéo, celle-ci décrit souvent avec un sourire lumineux, avec courage et malgré les difficultés de connexion internet sa vie quotidienne, entre famine et angoisse, et documente les bombardements, les coupures d’eau et d’électricité, l’entrave à l’aide humanitaire…

Le 16 avril 2025, à 25 ans, elle est tuée avec sa famille par l’armée israélienne qui aurait spécifiquement visée son habitation, d’après l’enquête du collectif interdisciplinaire Forensic Architecture basé à Londres (*).

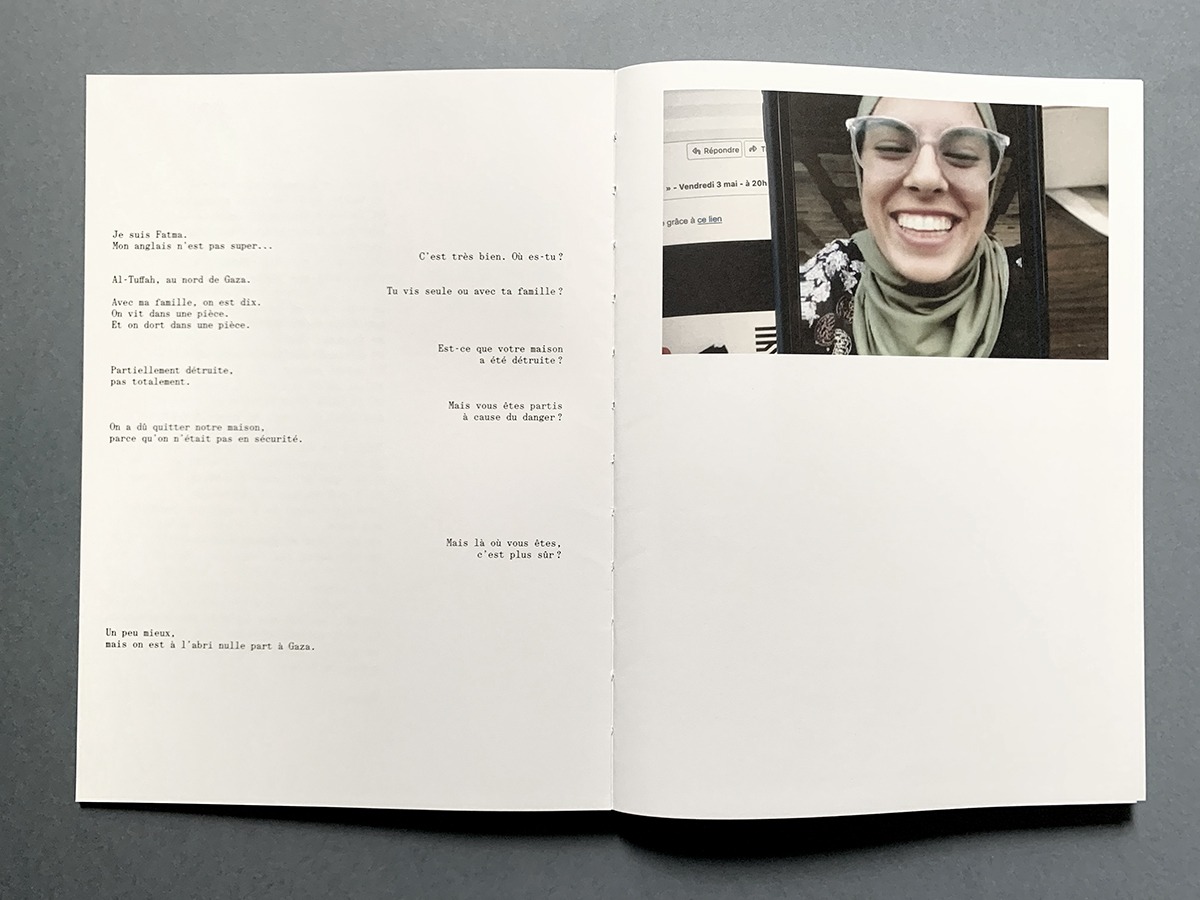

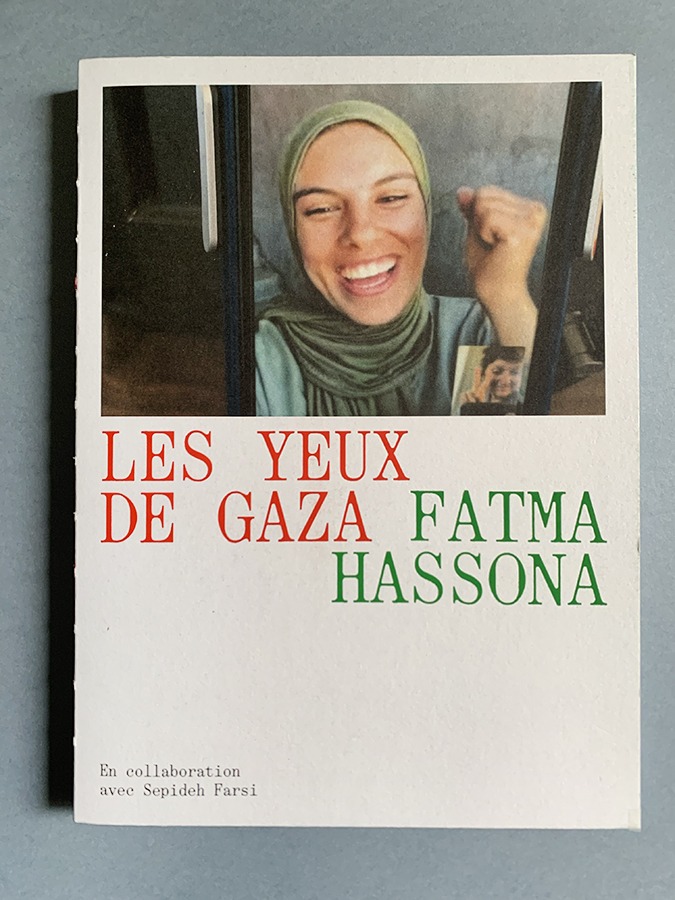

Complémentaire du film, le livre Les yeux de Gaza présente les photographies prises par Fatma Hassona en 2023 et 2024. Alors que la presse internationale est interdite par Israël, elle documente inlassablement les destructions et le quotidien des habitants, les enfants désemparés, les adultes désespérés. Ses photographes alternent avec des extraits des échanges avec la cinéaste et ses propres écrits (ill. 4 ,5, 6).

4, 5, 6 – Fatma Hassona, Les yeux de Gaza (extraits), Ed. Textuel, 2025.

L’émission radiophonique « Ce qu’on voit de Gaza » de Patrick Boucheron

Malgré les crispations et les tensions dans l’espace médiatique français, Radio France reste essentiel dans la visibilisation du conflit. Toujours aussi pertinente, l’émission « Allons-y voir » du 5 octobre 2025 de Patrick Boucheron, professeur au Collège de France (*), questionne : « Depuis la fermeture de l’enclave, les images du conflit à Gaza ne manquent pas, qu’elles soient celles de photojournalistes sur place, ou bien celles d’artistes palestiniens, in situ ou en exil. Faut-il le voir pour le croire, ou bien croire pour le voir ? » et « surtout accepter de croire ce que l’on voit ».

Avec trois philosophes et historiens, Mathieu Potte-Bonneville (*), Agnès Levallois (*), Marion Slitine (*), il évoque le rôle de l’art, des journalistes, des chercheurs, la question de l’invisibilité et de l’information, du culturicide et de l’effacement de l’histoire palestinienne à travers le film de Sepideh Farsi et Fatma Hassona, Forensic Architecture, le livre noir de Gaza (Seuil, 2024), l’exposition « Trésors sauvés de Gaza – 5 000 ans d’histoire », le programme PAUSE, etc.