© Photographie R. Chambaud

S’il est un fleuve qui a vu passer quantité de bateaux étonnants, c’est assurément le Rhône !

Lou Rose comme on l’appelait au siècle dernier, tout du moins dans la partie qui nous interpelle, fut le terrain de nombreuses inventions destinées à dompter son flot impétueux.

Sans nous attarder sur l’histoire fabuleuse de ce compagnon exceptionnel !

Nous, nous contenterons de parler de halage et de touage, les deux étant indissociables.

Auteur :

Régis Fabre

Le halage est sans contexte le plus ancien système de transport sur le fleuve !

Système qui nécessitait des efforts considérables et de nombreux participants. Les bateaux étaient remorqués par des hommes marchant sur la rive sur un chemin dit de halage ; ce chemin était souvent effondré, encombré de débris laissés par les crues, et d’arbres déracinés qu’il fallait élaguer, barré par les moulins d’eau qu’il fallait contourner, et parfois même détruit par des propriétaires irascibles. Tous ces écueils rendaient le travail harassant et les hommes étaient soumis à dure épreuve.

Même quand les hommes étaient remplacés par des chevaux, la peine demeurait terrible, et le rendement très onéreux.

Le halage par cheval nécessitait des moyens importants, car pour conduire une ‘rigue’ il fallait au moins 15 paires de puissants chevaux, avec un nombreux personnel. Les chevaux étaient attelés par quatre et menés par des hommes appelés les ‘culs de piau’ passant une partie de la journée avec leurs chevaux, dans l’eau froide du fleuve été comme hiver, coupant les branches d’arbres, réparant un effondrement du chemin, détachant la ‘rigue’ avant un moulin pour la rattacher après le moulin, et le pire, évitant les ‘radeliers’ qui arrivaient au petit bonheur la chance ne pouvant pas trop manœuvrer leur train de bois.

La ‘remonte’, suivant les saisons, durait entre deux et trois mois ; la ‘décize’ elle ne durait que cinq à six jours. Ces voyages étaient faits par des bateaux de charge dits saisines, penelles, savoyardes. Souvent ces bateaux étaient démontés à leur arrivée à Arles ou à Beaucaire où leurs bois étaient débités en planches pour la charpente ou la menuiserie.

LEXIQUE

TECHNIQUE (1)

La batellerie à vapeur, des inventions ingénieuses dès le 18e siècle

Parallèlement à ce travail épuisant, se développait la batellerie à vapeur. Entre 1783 et 1863, les compagnies rivalisèrent d’ingéniosité pour inventer des machines capables de remonter le Rhône, à moindre coût. On vit fleurir une foule de machines étonnantes. Ce fut le terrain de jeux de mécaniciens inventifs et un bon nombre de ces inventions dérivèrent dans l’industrie. Une des machines la plus étonnante et réussie fut le toueur à grappin, inventé par un habile constructeur de Rive-de-Gier, Claude Verpillieux.

Il s’agissait d’un bateau de 97 mètres de long, nanti en son milieu d’une roue de 6 mètres de diamètre, s’appuyant directement sur le fond du fleuve, sur le tour de la roue étaient fixées de grandes dents d’1 mètre de long qui accrochaient le fond du fleuve ; la vitesse était si lente que si une dent cassait, on avait tout loisir de la changer sans prendre le temps d’arrêter la marche !

Dans les nombreuses idées qui virent le jour … Une en particulier mérite notre respect.

Imaginez un bateau avec en son milieu, au sol, une rampe en échelle, de la proue à la poupe, dans le fleuve une ‘maille’.

Imaginez une équipe de costauds appelés ‘modères‘ portant un baudrier avec une bricole où est attaché un ‘batafil’. Le premier ‘modère‘ attachait son ‘batafil‘ à la maille à la proue du bateau, puis rapidement à quatre pattes il remontait l’échelle posée au fond du bateau jusqu’à la poupe, détachait le ‘batafil‘ et courait jusqu’à la proue pour se rattacher à la maille et recommencer son exploit ! Toute une équipe pouvait ainsi remonter le courant, bien sûr ce n’était pas un gros bateau mais quand même l’exploit reste peu commun.

Les toueurs à câble, les rois du fleuve

LEXIQUE

TECHNIQUE (2)

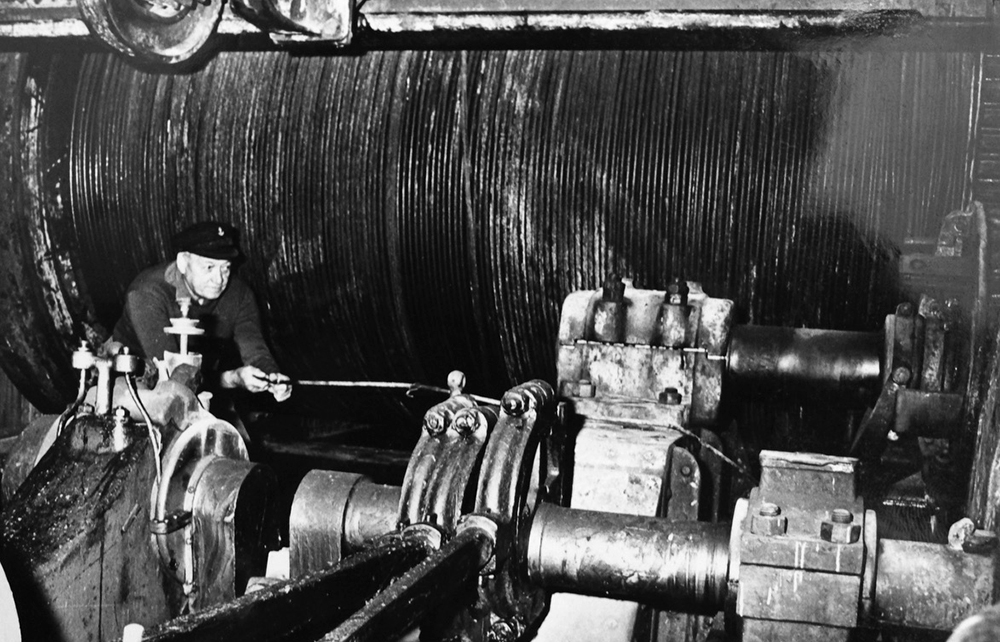

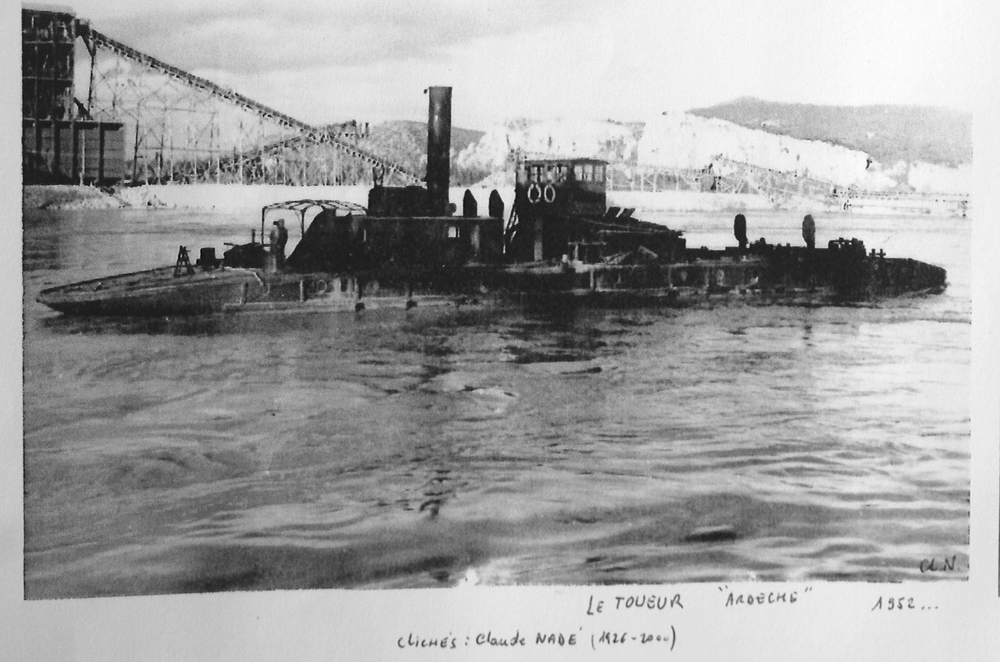

Le 440, ce toueur baptisé « l’Ardèche »

Le 440 sorti des ateliers navals Satre à Lyon en 1896, prit sa place au Teil.

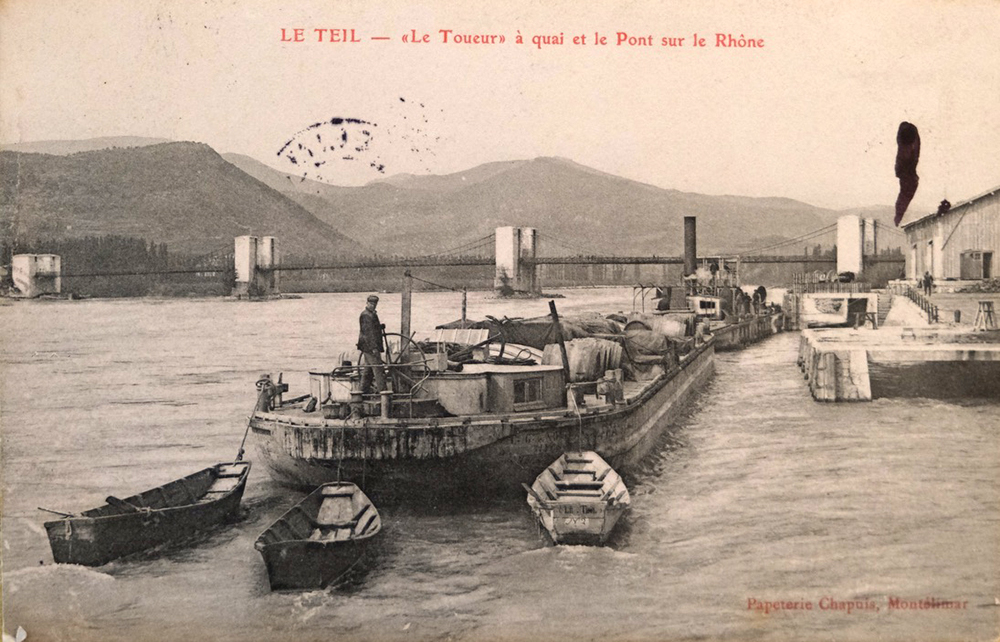

Le 440 finira sa carrière à la construction du barrage Donzère Mondragon en 1970 ; il n’est plus qu’une simple barge portant diverses machines utiles aux travaux du barrage

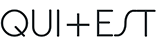

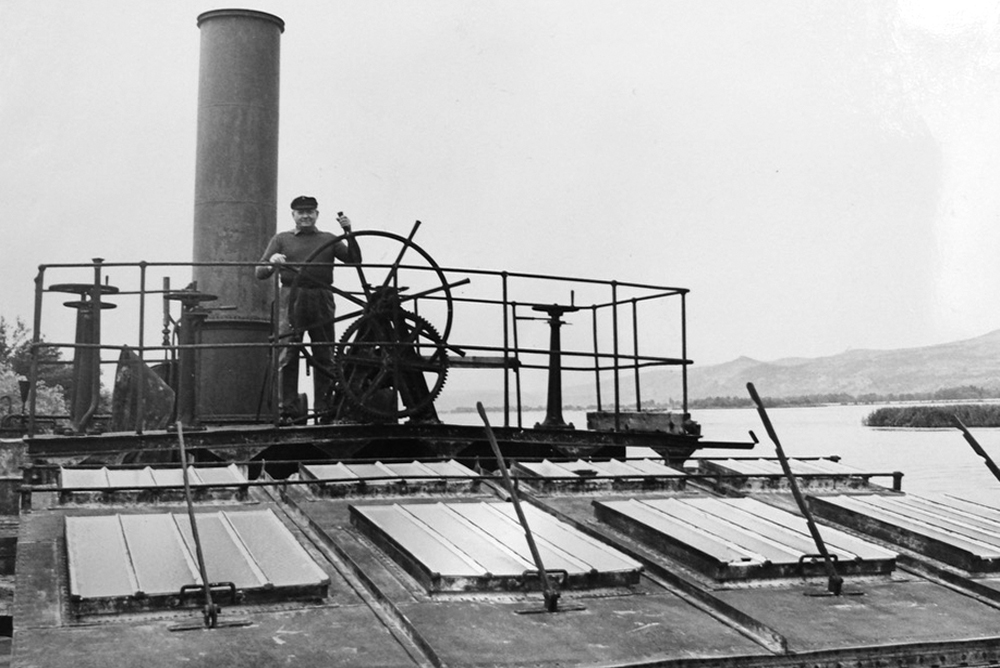

Le barrage fini, le 440 devient encombrant ; il est donc voué à la destruction ! Mais il a tellement hanté les eaux du Rhône que les amoureux du fleuve s‘en émeuvent. Il est récupéré par Pierre Bonnet, maire de la Coucourde, que l’on voit ici sur la passerelle à la manœuvre du bateau et à la mise en place du câble sur le galet de dérive.

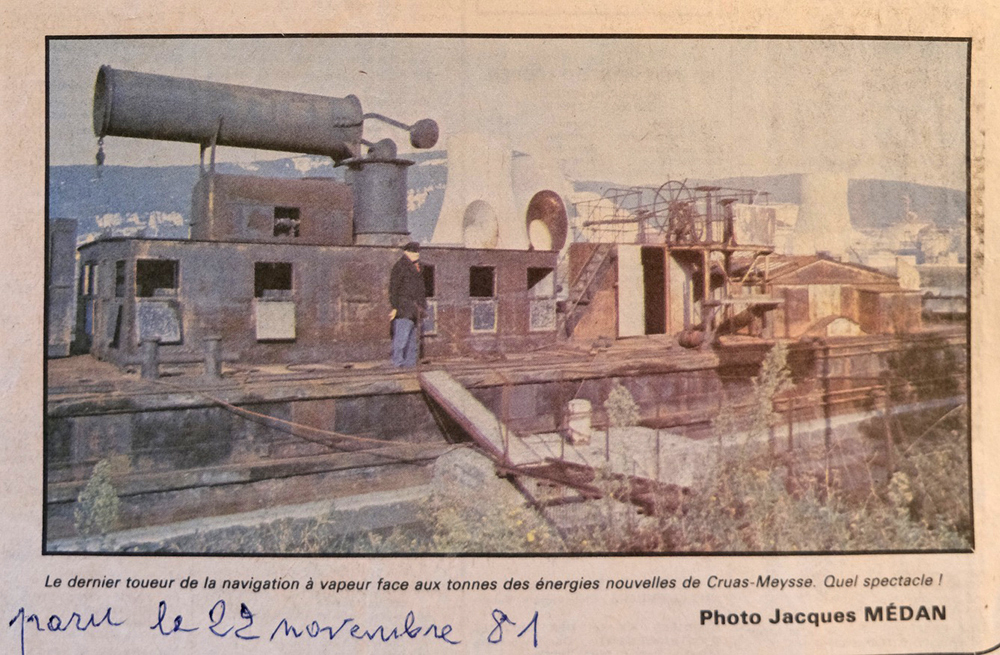

Pierre Bonnet va faire remonter le toueur à la Coucourde où il sera l’objet de tous ses soins, restauré grâce à EDF, à la Société de Sauvegarde des Monuments Anciens de la Drôme, grâce à des dizaines de donateurs, simples particuliers ou grands mécènes et au Département ; le toueur est restauré, repeint, graissé, chouchouté… Il est constamment visité et vit une retraite sereine pour le plus grand plaisir de tous les amoureux du Rhône et de la batellerie.

Le devenir du toueur, une histoire fluctuante

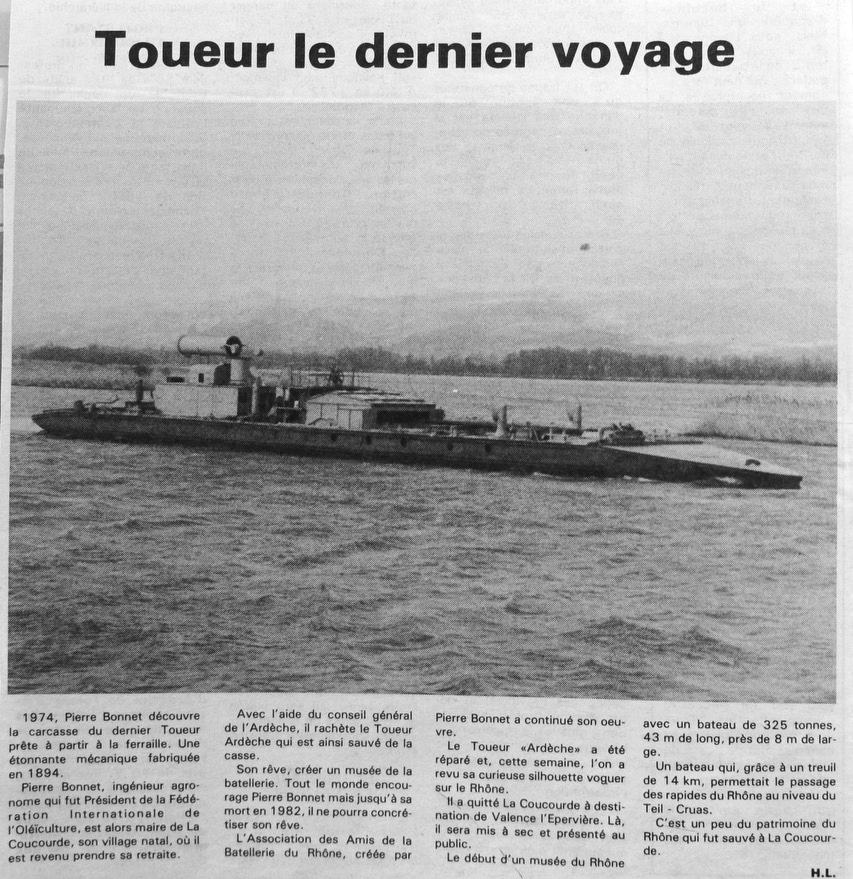

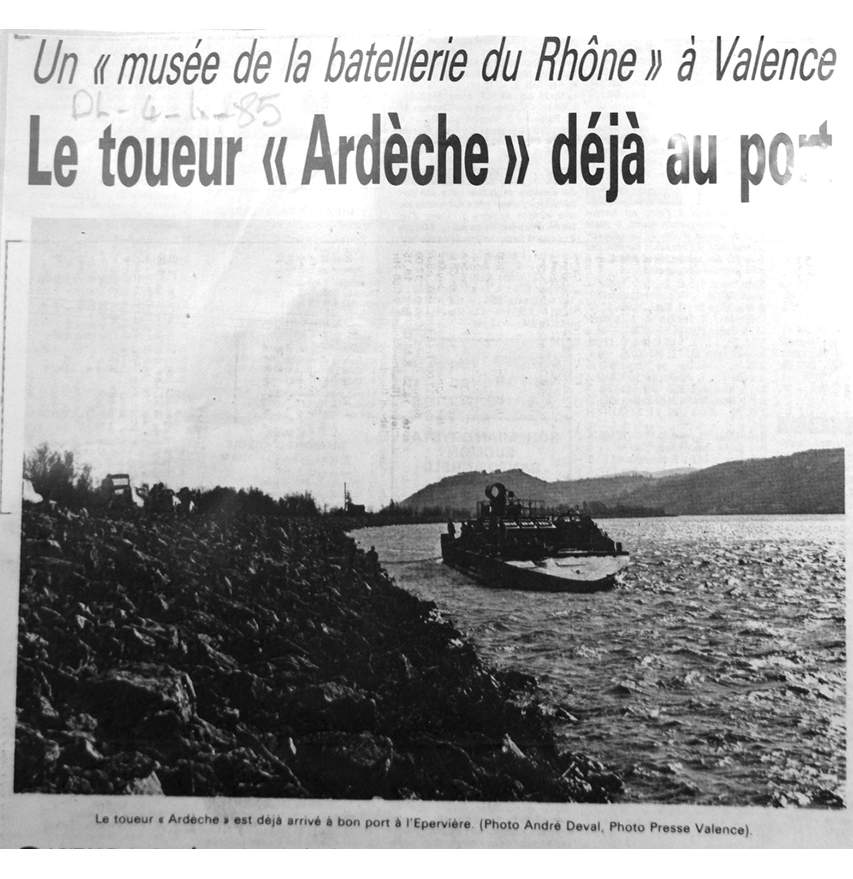

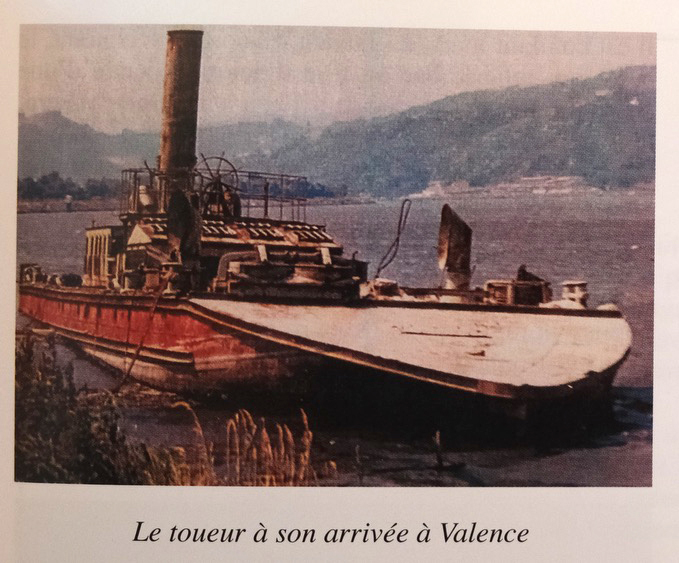

Mais le temps passe et Pierre Bonnet vieillit, cédant à des sirènes de mauvaises fois, il va pour son malheur laisser le toueur partir à Valence pour une ultime remonte et un avenir plein de promesses ! Puisqu’il doit devenir la pièce maîtresse d’un projet de grande envergure. Peut-être même un peu trop ambitieux ?.

Amarré au port de l’Epervière à Valence, le 440 va attendre l’heure grandiose promise par l’association, les amis de la batellerie.

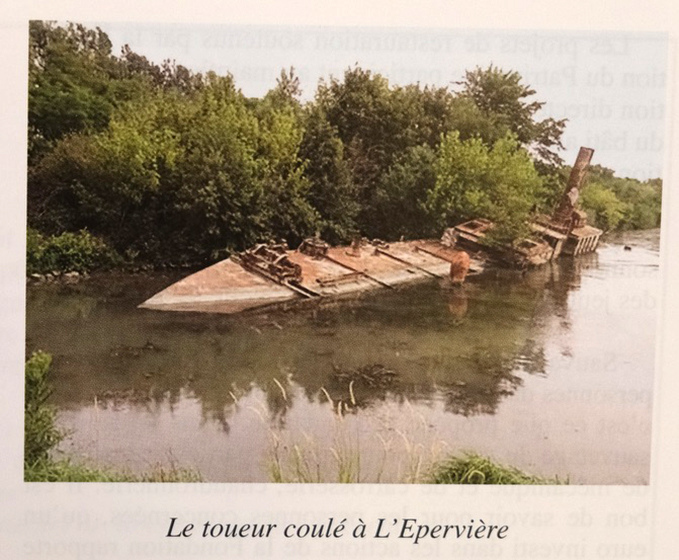

Mais l’heure tarde et comme le bateau est mal amarré, il va couler… Qu’importe il en a vu d’autres, la CNR le renfloue avec l’aide de l’entreprise Fargier de Rochemaure. Laissé sans plus de soins, pas mieux amarré, une crue du Rhône va le couler de retour et on va à nouveau le renflouer, la leçon n’a pas servi ! Le toueur toujours à l’abandon victime d’une crue importante va ce coup-ci rester définitivement sur le flanc.

Tous les acteurs étant lassés de tant de négligences et l’association les Amis de la batellerie connaissant de sérieux problèmes de trésorerie, avec un Président fantôme et diverses manœuvres peu recommandables, conduisent irrémédiablement le 440 à la catastrophe.

Quarante ans vont passer, le toueur abandonné est classé « biens sans maître » par le tribunal de Grenoble en 2007, l’association ayant disparu sans laisser d’adresse. Sa déchéance s’accentue, pillé, tagué, cassé…Il n’est plus qu’un tas de ferraille encombrant la berge du Rhône.

En 2018 la Fondation du Patrimoine, délégation Rhône-Alpes, engage une réflexion sur les patrimoines liés au fleuve. Régis Fabre, délégué départemental de la Fondation, propose à Jean-Bernard Nuiry, délégué régional de la Fondation, de s’intéresser à ce bateau échoué au port de l’Epervière.

Quelles perspectives pour ce témoin exceptionnel du patrimoine fluvial Rhodanien ?

Alors que faire ? Et quel avenir attend ce fabuleux morceau de patrimoine fluvial ? Tous les toueurs ont été détruits, il est le seul survivant de cette fabuleuse époque.

Avons-nous le droit de perdre ce témoignage exceptionnel de la vie du fleuve roi ?

Nous avons pris conseil auprès d’un expert maritime, Mr Giouve, qui connaît bien le 440 et qui aimerait bien le voir à l’abri. Cet expert naval propose pour être sûr du résultat de faire d’abord un plan de coque ; ce sondage consisterait à faire le tour de la coque au niveau de la zone de marnage, zone des plus fragiles puisque soumise aux échanges air/ eau, la partie envasée étant à l’abri. Si ce plan de coque est satisfaisant, nous pouvons avoir trois solutions.

– La plus simple étant d’isoler le toueur par un barrage de palplanches, pomper la vase et le reposer sur un lit d’agrégat.

– On peut, plus compliqué, le faire flotter pour l’amener ailleurs ; c’est possible en le découpant en trois tranches puis refermer les tranches et les faire flotter jusqu’à destination et le reconstruire sommairement. Travail conséquent mais qui permet d’amener le toueur n’importe où sur le Rhône, comme à la Coucourde par exemple où il est très attendu.

– Frédéric Fargier (plongeur de l’entreprise Fargier), qui a plongé plusieurs fois sur le toueur, estime qu’après avoir été vidé de sa vase, le toueur peut flotter sans grand danger jusqu’au quai du port et le sortir ! Il peut être découpé en longueur au niveau des machines pour une coupe didactique, le reste de la coque du bateau pouvant être utilisé comme abri pour les voyageurs, parfaitement à l’abri du vandalisme, ouvert à tous les publics. Ce serait une vitrine parfaite pour la Ville de Valence.

Documentation extraite de la collection de Régis Fabre issue en grande partie des archives de l’association les amis de la batellerie.

Bibliographie :

– Bernard Escudier et Jean-Marc Combe, Vapeurs sur le Rhône. Histoire scientifique et technique de la navigation à vapeur de Lyon à la mer, Ed. Du CNRS / Presses universitaires de Lyon, 1991.

– Guy Durrenmatt, La mémoire du Rhône, La Mirandole, 1993.

– Pierre-Claude Tracol, Les seigneurs du Rhône. Les remorqueurs à aubes « une cheminée » et toueurs, Les éditions du Tanneur, 2005

.