A la suite de la synthèse de l’après-guerre aux années 1970, ce second article s’attache aux années 1980 à 2010 marquées par une attention particulière au patrimoine, héritage de l’histoire de la cité, à la fois au niveau national et à l’échelle de Valence. « Le patrimoine comme ressource de la ville » (*) devient un véritable levier de développement urbain et culturel. Ainsi Valence s’inscrit dans cet élan dès les années 1980 et met en œuvre une démarche de valorisation du patrimoine et de démocratisation culturelle favorisant la revitalisation de la ville et notamment du centre ancien.

Auteure :

Chrystèle Burgard

I • Contexte national, des mesures pour rapprocher patrimoine, urbanisme

et citoyens

• L’évolution des compétences en matière d’urbanisme et de patrimoine

• Une nouvelle approche du patrimoine et l’implication des citoyens

Ainsi ce n’est plus à l’Etat de définir ce qui fait patrimoine, mais c’est aux collectivités locales de le spécifier. Cette nouvelle responsabilité les amène à considérer les héritages très divers et parfois inattendus, à la fois matériels (industriels, maritimes ou gastronomiques) et immatériels (savoir-faire, pratiques sociales et culturelles) représentatifs d’une ville ou d’un territoire. Il s’agit alors de tenir compte de l’approche sociale, culturelle et symbolique d’un héritage pour les habitants et de répondre aux problèmes économiques depuis la désindustrialisation commencée dès les années 1970 et la tertiarisation des villes.

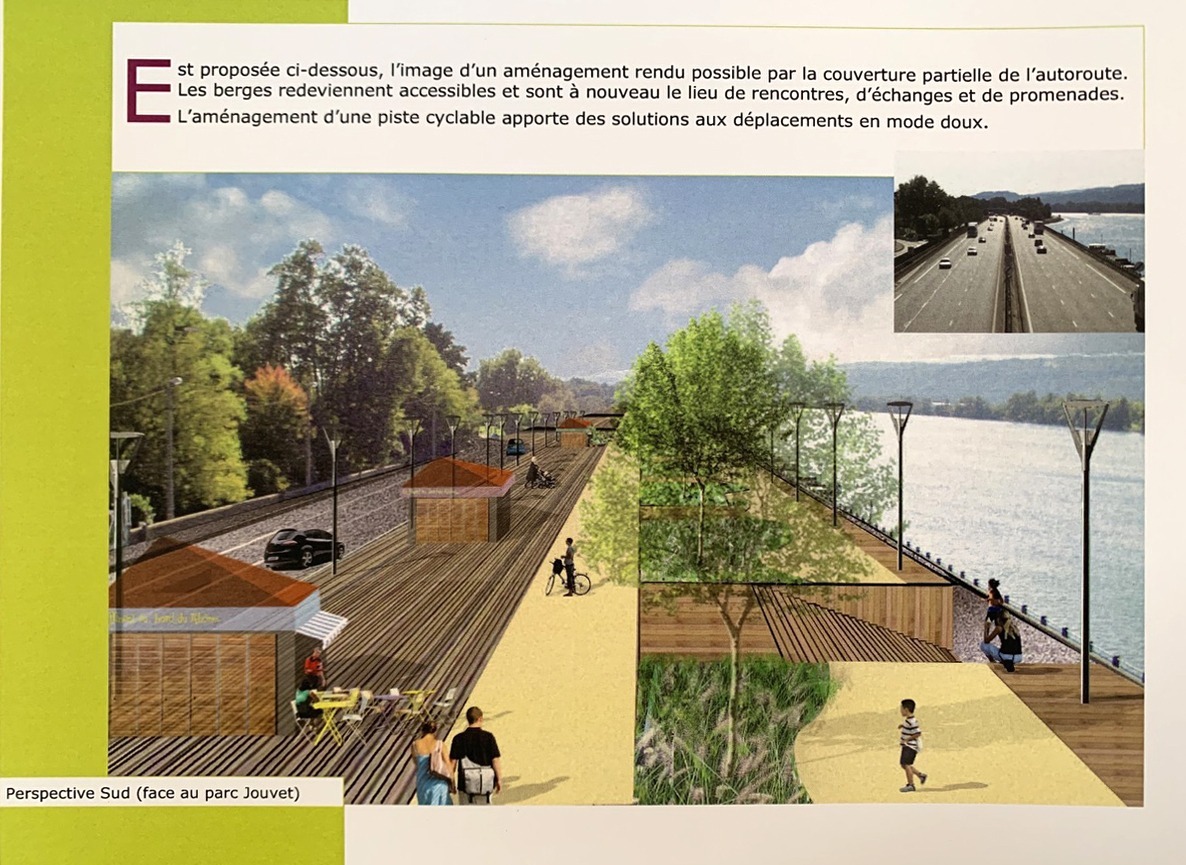

Ce nouvel intérêt pour le patrimoine et la mobilisation des Français se manifestent par la création en 1980 de l’« Année du patrimoine » (ill. 1) proposée par Valérie Giscard d’Estaing (*) puis à partir de 1984 par la mise en place de « La Journée portes ouvertes dans les monuments historiques » (ill. 2) à l’initiative de Jack Lang, alors ministre de la culture (*) . Devant son succès auprès des Français, cette manifestation se déroule chaque année dans la majorité des villes françaises (ill. 3). En 1992 elle est rebaptisée « Journées nationales du patrimoine » (*) et s’étend aux pays européens et enfin en 2000 elle devient « Journées européennes du patrimoine » (ill. 4) et « Heritage Days » en s’internationalisant dans 50 États.

2 – Affiche « L’histoire à monuments ouverts », édition 1984

3 – Affiche « Portes ouvertes. Monuments Historiques », édition 1991

4 – Affiche « Journées européennes du patrimoine » sur le thème « Patrimoine du XXe siècle », édition 2000.

II • Contexte local, le patrimoine comme outil de revalorisation de la ville

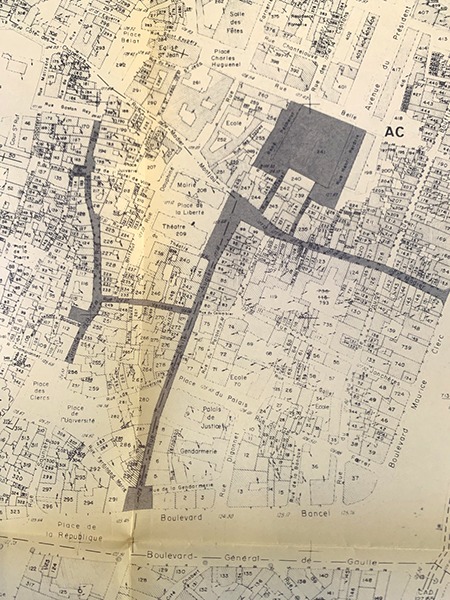

Dans le contexte de décentralisation, la Ville de Valence commence alors à prendre en compte le patrimoine comme facteur de revitalisation et d’amélioration de la qualité de vie notamment dans le centre ancien. Celui-ci constitue le cœur historique et témoigne de l’évolution de la ville à travers sa structure urbaine composée de rues étroites, d’habitations peu élevées, d’architectures de différentes époques et des principaux monuments historiques protégés. Les projets et les réalisations s’intègrent dans différents contrats cofinancés par la Ville, le Département, la Région et l’Etat (*) .

– Vers l’intégration du patrimoine dans les aménagements urbains

(*) va mettre en œuvre un nouveau paysage économique et culturel, les premières structures intercommunales et reconsidérer la place des infrastructures qui ont bouleversé la ville ainsi que la fonction du patrimoine comme outil au service de la revitalisation du centre ancien. De nombreux projets et constructions sont réalisés afin d’inclure le patrimoine comme un atout dans l’aménagement du territoire. Ce mouvement se poursuit avec les différentes équipes municipales (*) jusqu’au début des années 2010 à travers la restauration et la valorisation du patrimoine, l’activité culturelle particulièrement dynamique.

• Revitalisation du centre ancien et restauration des monuments historiques

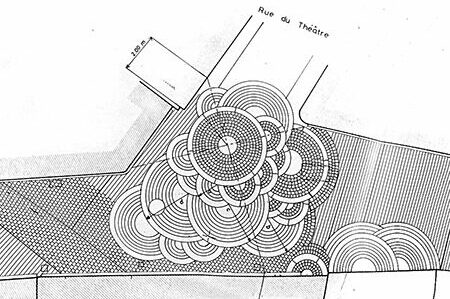

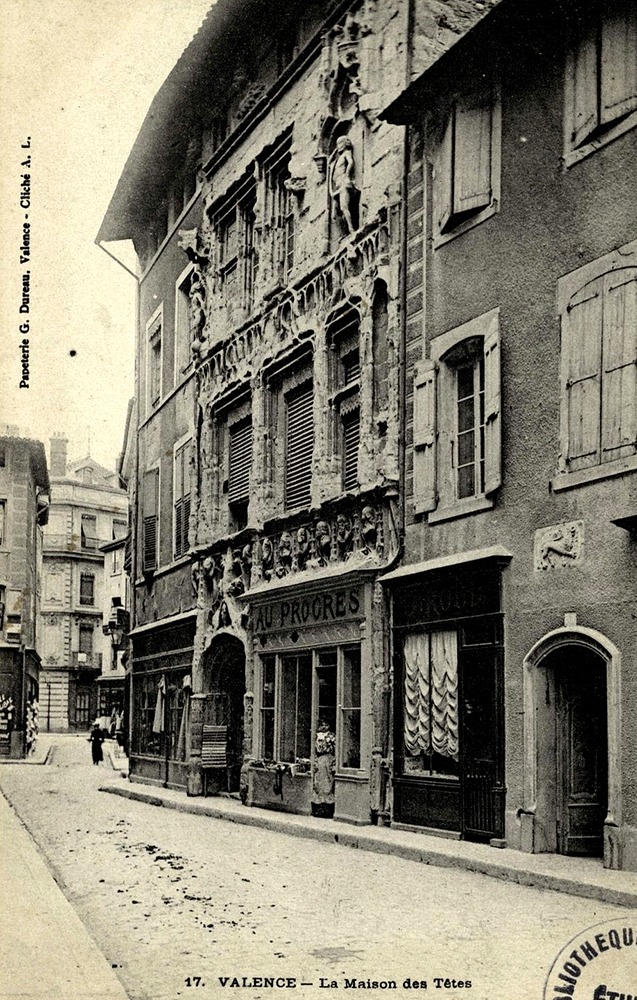

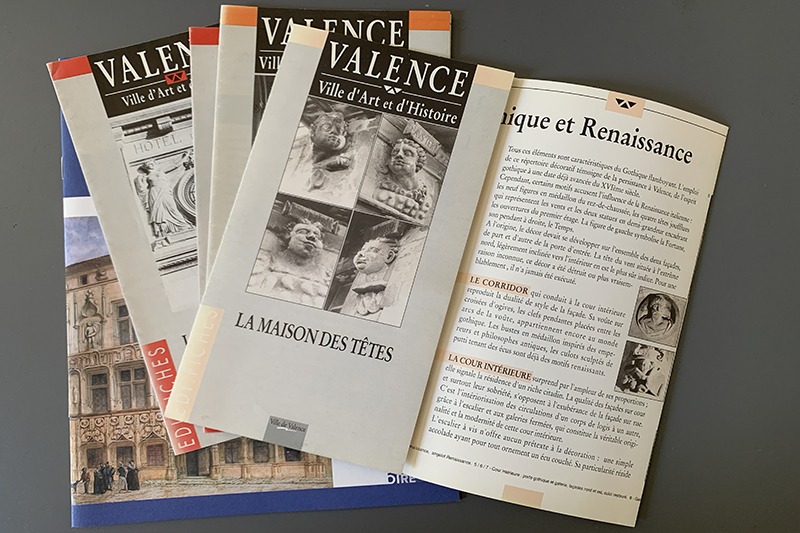

Entre 1995 et 2005, plusieurs places sont réaménagées : places Briand, de l’Université et des Clercs (ill. 10), Champs de Mars (ill. 11). Des opérations de réhabilitation de l’habitat (OPAH) sont engagées afin également de redensifier le centre ancien occupé par une population pauvre et par des immigrés. Les premières restaurations de monuments historiques et de bâtiments anciens sont réalisées comme la Maison des Têtes (ill. 12), acquise par la Ville en 1978 (*) qui engage dès 1981 des travaux sur plusieurs années : cour intérieure, façade sur rue (ill. 13) et sur cour, passage d’entrée, couverture …) ou le Théâtre municipal rénové en 1997-2001 (*) (ill. 14).

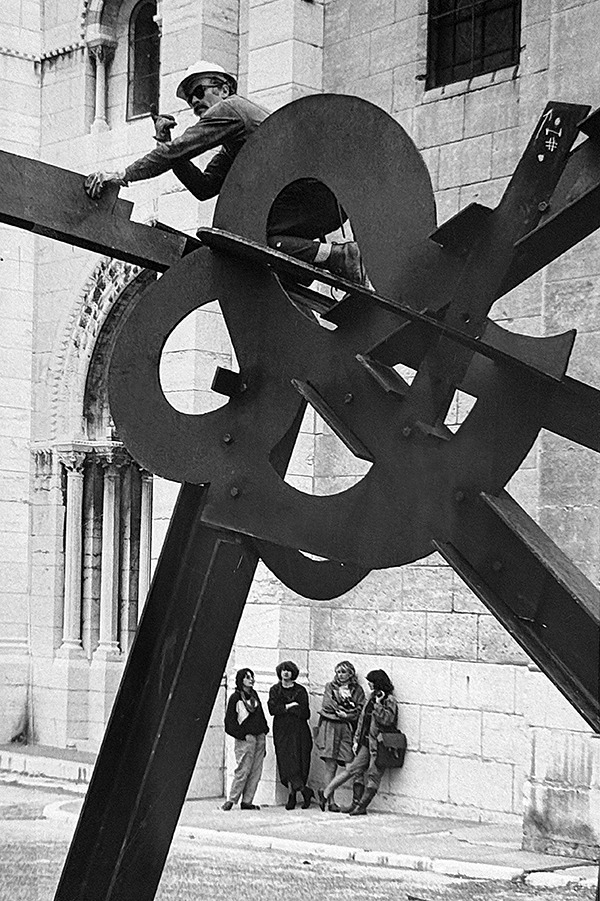

Un nouvel intérêt est porté sur l’histoire de Valence et les personnalités emblématiques : la statue de Désiré Bancel qui, après avoir été « oubliée » pendant 40 ans dans les jardins du musée, est installée en 1980 sur le boulevard Bancel (ill. 15) ; les statues de Montalivet de Championnet sont restaurées également. La sculpture contemporaine fait son apparition dans l’espace urbain et investit les places, les parvis, les parcs de Valence, dans le cadre de la biennale « Un sculpteur, une ville » organisée par la Ville de Valence avec les artistes : Mark di Suvero en 1990 (ill. 16), Etienne-Martin en 1992, Jaume Plensa en 1994.

• Protection de nouveaux monuments historiques

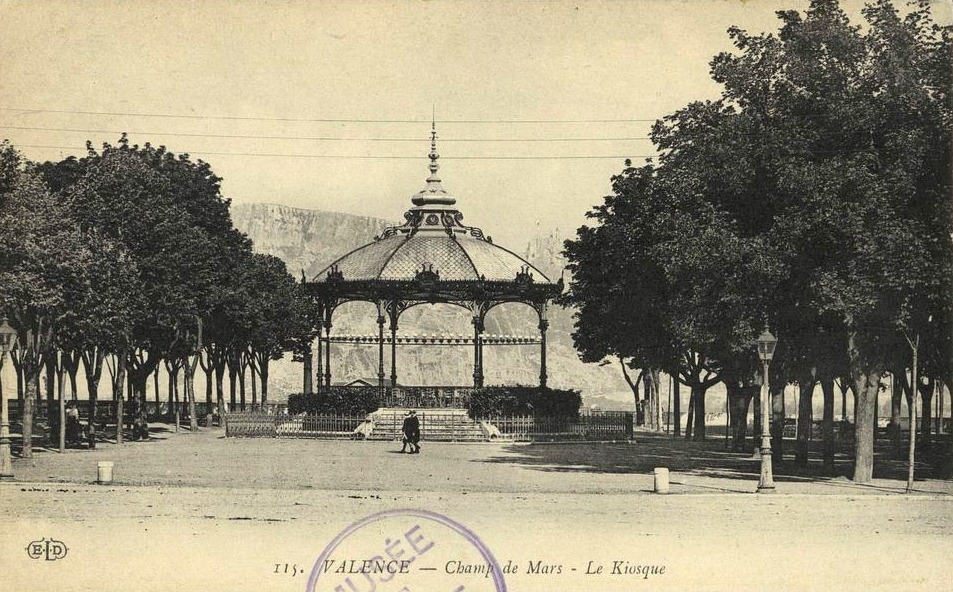

Avec l’élargissement de la notion de patrimoine, de nouvelles typologies et périodes sont prises en compte dans la protection de monuments historiques à Valence. Les typologies traditionnelles restent dominantes comme les édifices religieux : Chapelle des Capucins, XVIIe siècle (inscrite en 1997) ; Ancienne abbaye de Saint-Ruf « le Haut », XVI/XVIII/XIXe siècles (inscrite en 1999) ; Chapelle des Cordeliers, XVIIe siècle (inscrite et classée en 1983) et les hôtels particuliers : Hôtel de Pampelonne, XVIIe siècle (inscrit en 1981) ; Hôtel des Ponts-et-Chaussées, XVI-XVIIIe siècles (inscrit en 1983). Cependant apparait un intérêt pour le patrimoine des XIXe et XXe siècles et pour des catégories différentes : Kiosque Peynet (ill. 17), 1890 (classé en 1982) ; Gare (ill. 18), 1866 (inscrite en 1982) et également pour des villas de la fin du XIXe/début XXe siècle : Villa des Cigales et Villa Margot, fin XIXe/début XXe siècle (inscrites en 1997) ; Domaine de Valensolles, 1900 (inscrit en 2007).

• Repère et labellisation du Patrimoine du XXe siècle

Au début des années 2000, un premier intérêt pour l’architecture du XXe siècle se manifeste ; la Ville de Valence labellise en 2003 et 2012 des édifices « Patrimoine du XXe siècle ». Créé en 1999 par le Ministère de la Culture, ce label devient en 2016 « Architecture contemporaine remarquable » (*) : « Il signale les édifices et productions de moins de 100 ans non protégés au titre des monuments historiques. L’objectif poursuivi est de montrer l’intérêt de constructions récentes que tout un chacun peut habiter et fréquenter, de faire le lien entre le patrimoine ancien et la production architecturale actuelle, d’inciter à leur réutilisation en les adaptant aux attentes du citoyen (écologique, mémorielle, sociétale, économique…)». Toutefois ce label n’offre pas la même protection qu’un monument historique et est retiré quand l’édifice a plus de 100 ans comme la Maison dite « Villa Cessieux » d’Henri Joulie. Cependant ces édifices labellisés témoignent de la richesse de l’architecture moderne et contemporaine à Valence, de la diversité des patrimoines et des typologies enfin prises en compte.

– Génie civil / ouvrage d’art

. Château d’eau de Valence-le-Haut (1963-71) (*)

– Architecture domestique

. Immeuble de logements dit « La Grande Maison » (1932) (*)

. Maison transformée en immeuble, dit Le Lycée (1930) (*)

– Architecture civile publique

. Palais Consulaire (1924-27) (*)

. Préfecture de la Drôme (1962-64) (*)

– Urbanisme et espaces aménagés

. Quartier Belle image (1952-65) (*)

– Architecture artisanale commerciale et tertiaire

. Station-service Relais du Sud (1937) (*) (ill. 19)

. Immeuble de bureaux, siège social du Crédit Agricole (1975) (*) (ill. 20)

• Réhabilitation des édifices anciens et modernes et reconversion en lieux culturels

Pendant les années 1980-2010, la réhabilitation et la reconversion d’édifices anciens et modernes permettent d’installer plusieurs équipements patrimoniaux et culturels offrant ainsi une seconde vie à des lieux laissés à l’abandon dans le centre-ville ou sur la ZUP de Valence-Le-Haut.

– 1994 : le Centre de Recherche et d’Action Culturelle /scène nationale, créé dans les années 1970 et devenu LUX en 2006, est installé dans l’ancien cinéma Provence sur le boulevard Général de Gaulle. L’architecte Philippe Macary aménage deux salles de cinéma et des salles d’exposition ainsi que le hall d’accueil.

– 2005 : le Centre du Patrimoine Arménien (ill. 22), ouvert en 2005, est aménagé dans l’ancienne faculté de Droit par l’agence Brunel-Tézier qui a conservé l’enveloppe du bâtiment et réorganisé l’espace intérieur (*) .

– Destruction et transformation des héritages identitaires de Valence

Pendant ces trente années, une attention aux projets intégrant le patrimoine est indéniable, cependant, on note aussi des constructions et des opérations d’aménagement urbain destructrices de la qualité d’un édifice ou de l’identité de Valence.

Ainsi le magasin Les Dames de France édifié en 1924 par Louis Bozon (1878-1965) dans un style Art Déco est réaménagé en 1994 pour devenir le Centre Commercial Victor Hugo. La façade est préservée mais l’espace intérieur et ses décors sont détruits et la rénovation a complètement banalisé le lieu.

Le bâtiment de la Préfecture, labellisé « Patrimoine du XXe siècle », est dénaturé en 1988 par l’extension destinée à accueillir les services du Conseil Général construite par la SORHA et l’architecte Pierre Traversier. L’escalier monumental est démoli et sa rigoureuse façade moderne est altérée par ces imposantes constructions post-modernes.

– Etudes des patrimoines, valorisation et sensibilisation

Cette période voit le développement et la création de plusieurs équipements à vocation patrimoniale qui marquent durablement la vie culturelle de par leur implantation, leur programmation, l’ambition de démocratisation culturelle et de médiation du patrimoine.

Soucieux de diversifier les publics (*) , le service VVAH développe régulièrement des activités grâce à la création dès 2005 d’un véritable service éducatif, à des collaborations avec les équipements culturels de la ville et des associations : Musée, Comédie de Valence, CRAC/LUX scène nationale, Centre du Patrimoine Arménien, Archives communales, médiathèque, Maison de l’Architecture de la Drôme… et avec l’Education nationale et la DRAC.

A partir de 2010, le champ d’intervention de Valence Ville d’Art et d’Histoire se modifie et s’élargit avec la création des différentes communautés d’agglomération. VVAH devient Pays d’Art et d’Histoire dépendant dorénavant de Valence Romans Agglo et intervient sur 54 communes sans grands moyens humains supplémentaires.

Tous les articles de la série

« Le patrimoine à Valence, approche et évolutions de l’après guerre à nos jours »