A l’occasion de l’exposition Art à la page (*), Pascal Thevenet, qui en était le commissaire, a interrogé la notion de livre d’artiste et les relations entre visible et lisible à partir de l’étude du fonds dit de « livres d’artistes » de près de 800 ouvrages conservés dans cet équipement.

Ce texte est la transcription de sa conférence donnée le 6 juin 2024 dans le cadre de cette exposition à la médiathèque Latour Maubourg à Valence. Destinée à poser quelques jalons, elle s’adressait à un large public.

Auteur :

Pascal Thevenet

La notion de livre d’artiste reste encore floue. Pour autant, le livre alors qu’il était manuscrit (ill. 1) pourrait hériter de ce qualificatif. Mais la qualité d’artiste n’existe pas encore à cette époque d’avant Gutenberg et sa mise au point de l’impression à caractères mobiles en métal après 1450. Il est à noter que cette technique était connue des Coréens dès 1377 (ill. 2).

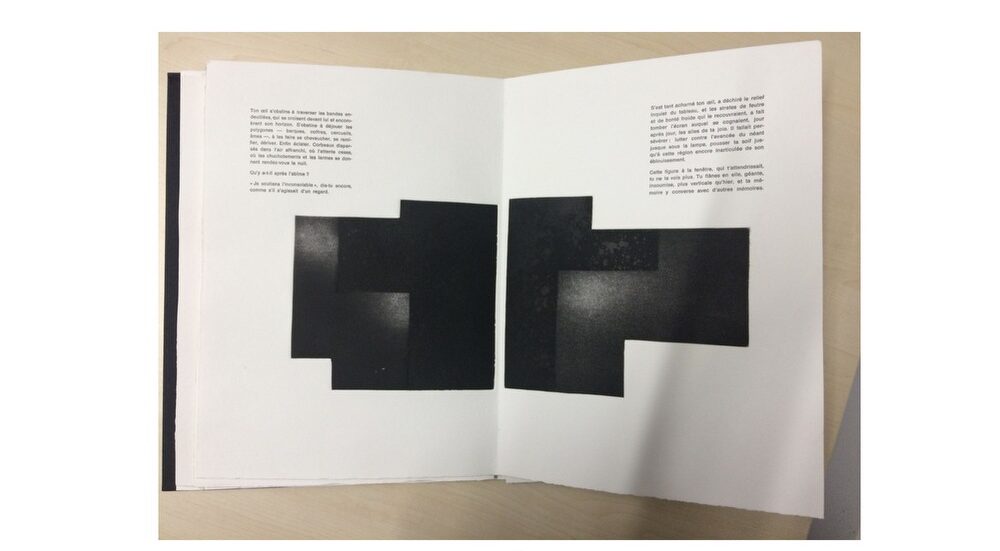

La distinction entre artiste et artisan s’établirait lentement en Italie à partir du 13e siècle : l’artiste étant celui qui conçoit par l’image alors que l’artisan est celui qui fabrique d’après l’image. Depuis cette séparation, l’artiste semble avoir délaissé le support livre si ce n’est pour constater que ses œuvres sont reproduites dans ce qu’il est convenu de dénommer « livre d’art » (ill. 3). Dans ce type de livre, l’œuvre d’art précède un commentaire à son sujet, que ce commentaire soit savant ou didactique. Donc entre le manuscrit enluminé (ill. 4) et la forme la plus accessible qu’est le livre de poche (ill. 5), que sont devenus les peintres et les sculpteurs pour le livre ?

Tous ces documents photographiques proviennent

de la médiathèque

Latour-Maubourg/

Archives communales

et communautaires.

Sauf illustrations de 1 à 9,

images libres de droit.

Source : internet

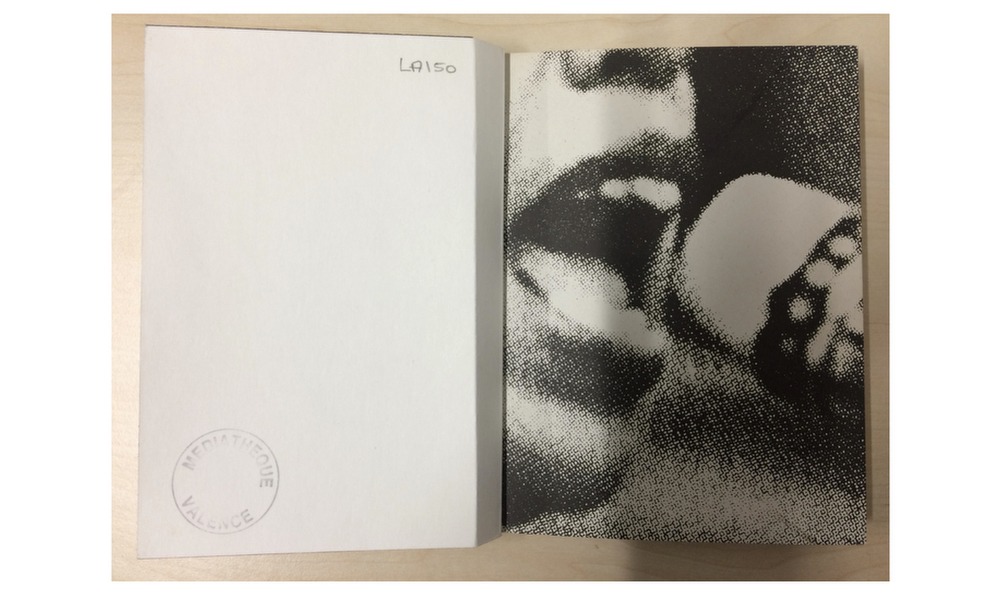

C’est avec cette citation implicite par Titus-Carmel du premier « livre d’artiste » que nous entrons dans l’exposition Art à la page, organisée par la Direction de la Lecture Publique de Valence Romans Agglo. Mais s’agit-il vraiment d’un livre d’artiste au sens actuel du terme quand on sait que cette combinaison, d’invention française, du poème avec le dessin est nommée en anglais, non pas « artist book » mais « french book » ?

L’exposition d’une sélection parmi les quelques 800 titres que contient ce fonds tente de montrer ce glissement depuis la forme de publication tel que conçue par Ambroise Vollard jusqu’à l’émergence du livre d’artiste tel qu’il se pense et se produit depuis les années 1960. Ce fonds a été peu actualisé depuis une quinzaine d’années.

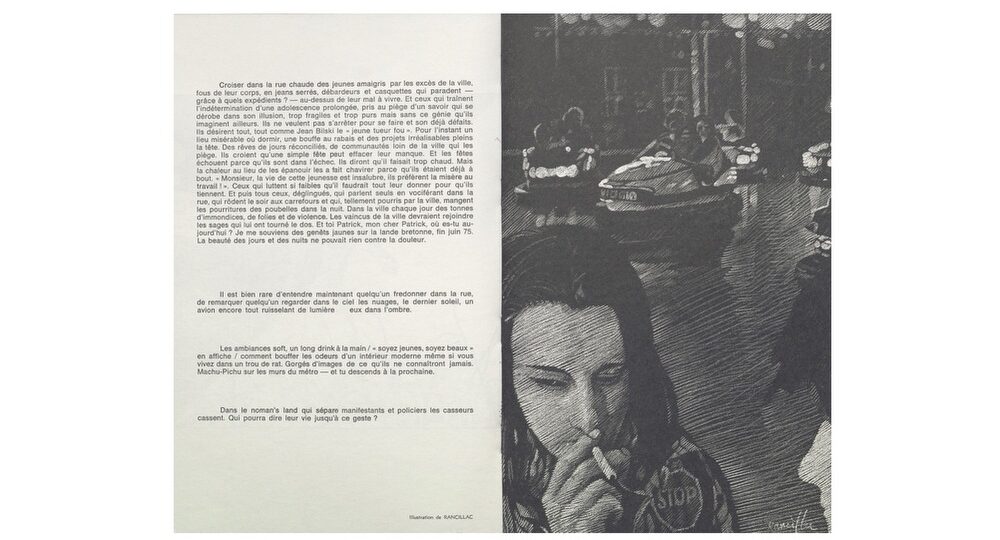

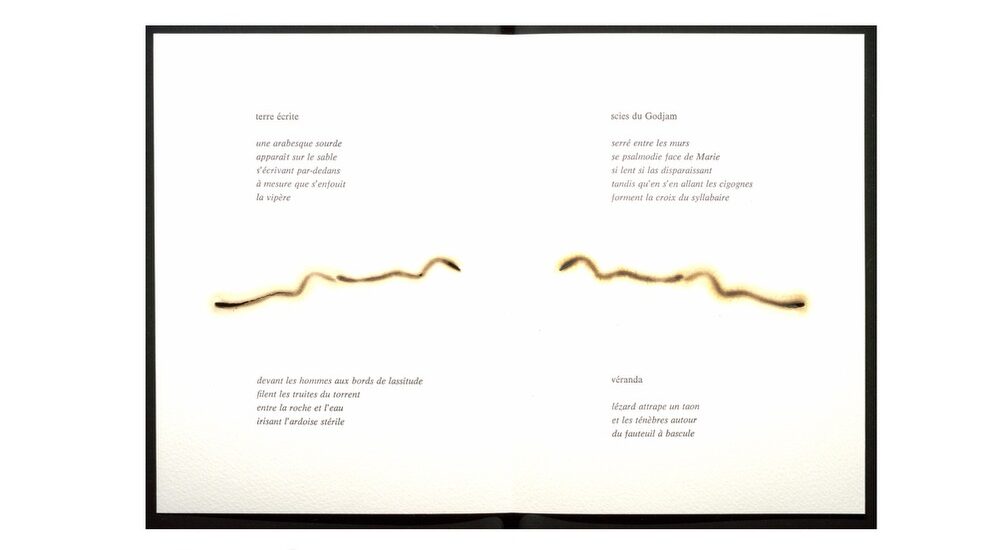

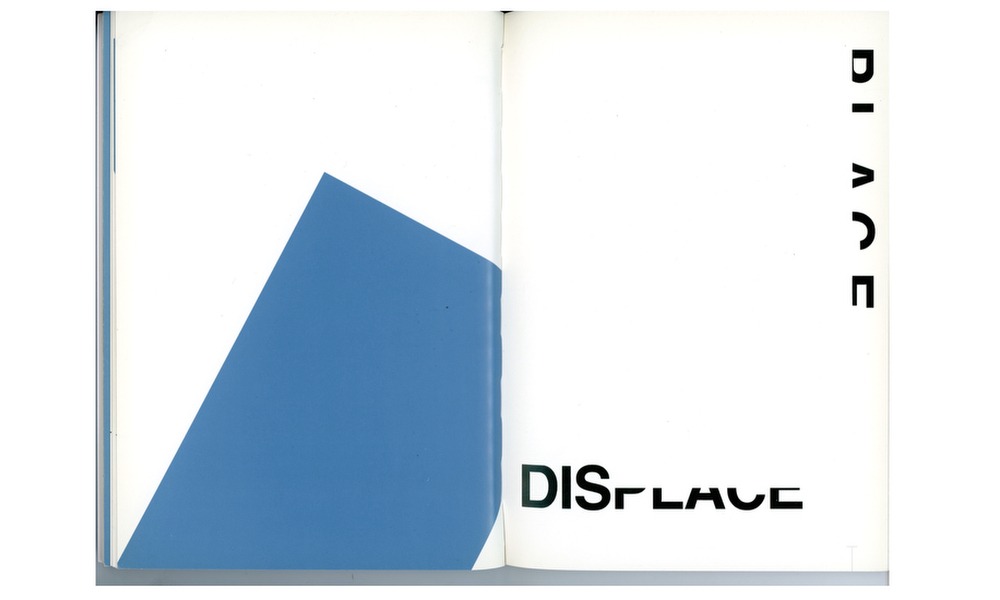

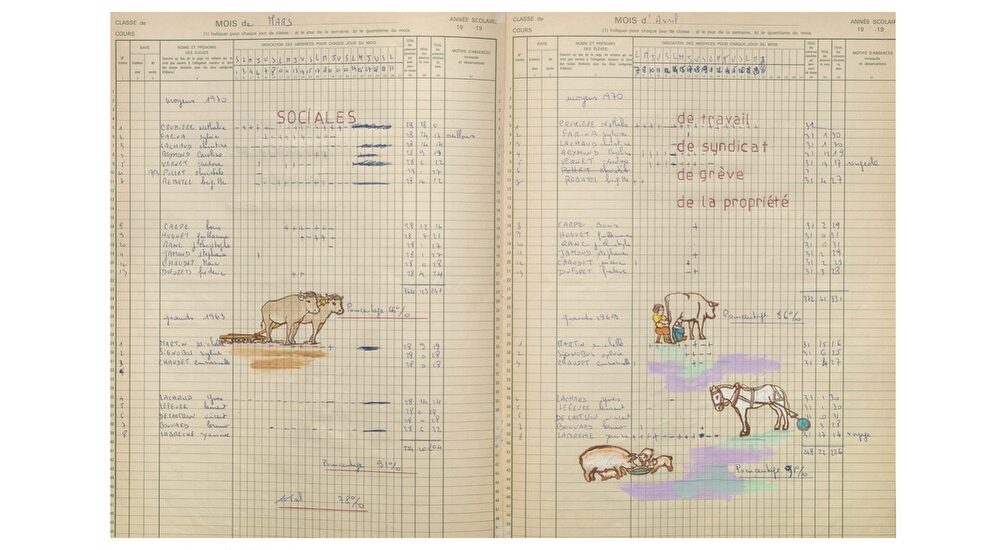

Prenant connaissance des divers éléments de ce fonds en comparaison de ce qui est pour moi un livre d’artiste, je constate l’abondance de la « ligne Vollard », à savoir la contiguïté du verbe avec l’image. Puisque je donne à l’université un cours sur les tensions entre art et discours, il s’agissait de délimiter, au vu de la nature de ce fonds, les degrés d’allégeance du visible au lisible. Cela fonctionne dans ce sens car n’oublions pas que nous sommes, en Europe, culturellement héritiers, quels que soient nos degrés de croyance, de foi, de doute ou d’incroyance, de ce précepte : « au commencement était le Verbe ». Des siècles de peintures et de sculptures religieuses en attestent. D’aucuns rétorqueront que nous avons aussi des racines gréco-latines. Mais le visible alors se logeait plus dans la céramique, la mosaïque, la fresque ou la statuaire. Beaucoup plus rarement dans la page. Donc le verbe puis l’image. Culturellement et historiquement, il y a ce surplomb du dicible vis à vis du visible. Et le moins que puisse faire l’image dans sa quête d’autonomie, c’est d’abord se contenter du statut d’illustration, autrement dit, mettre du lustre, donner de l’éclat, éclairer le texte. Il y a quelques exemples dans l’exposition comme ici avec cet artiste de la Figuration narrative : Bernard Rancillac (1931-2021) (ill. 11). Mais, pour rappel, ce courant de la Figuration narrative était profondément politique et il se pourrait bien que sous ses apparences illustratives, cette image en dise plus qu’elle n’éclaire le texte en regard. Et cette ambiguïté est une marque d’un engagement politique qui n’agit pas frontalement mais furtivement. Cela parce que la forme-livre est codifiée et que majoritairement, dans les ouvrages de cette « ligne Vollard », l’image est sur la page de droite, la « belle page » dans le glossaire de la bibliophilie.

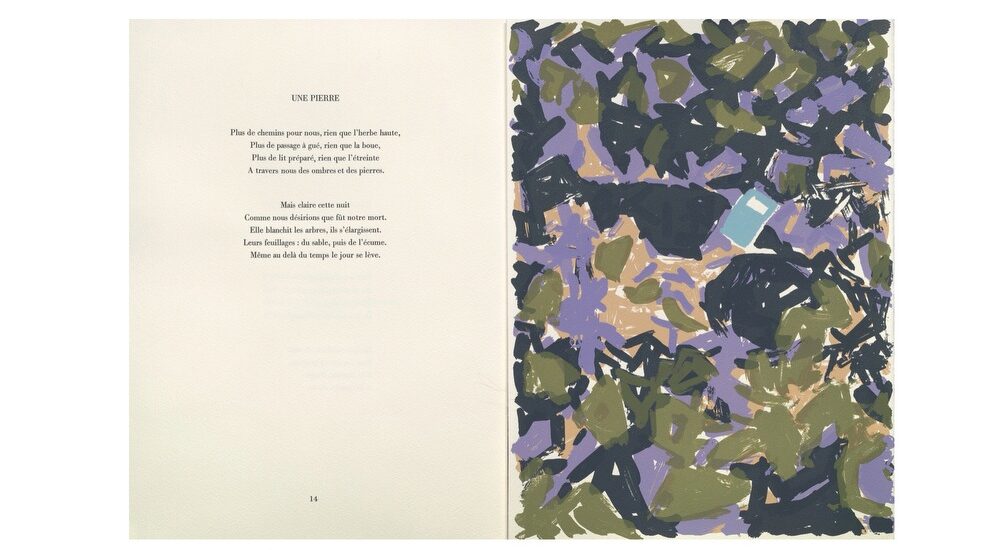

Le mot est lâché : bibliophilie. Ce que je constate de ce fonds de plus de 800 titres : la bibliophilie majoritairement présente montrant ce que l’invention de Vollard est devenue avec les décennies (et même le siècle). Ce sont des livres rares, à tirage très limité, faisant appel à des signatures prestigieuses. C’est le cas, par exemple, de Philippe Jaccottet et Zao Wou Ki (ill. 12). Cependant, dans cette partie, bibliophilique donc, il apparait que la personne de lettre est fréquemment plus renommée que la personne d’image. Pour exemple : qui ne connait pas Prévert mais qui connait Maurice Augizeau (par-delà son public, entendons-nous) (ill. 13) ? Rarement un artiste notoire est associé à un auteur méconnu, si ce n’est par initiative de l’artiste. Cela peut arriver toutefois (ill. 14). Mais relativisons ce cas de figure car je connais plus les peintres que les écrivains : Pierre Bettencourt est peut-être plus connu que je ne le pense comme je crois qu’Alechinsky est pour certains d’entre vous moins connu que ce que je ne le sais.

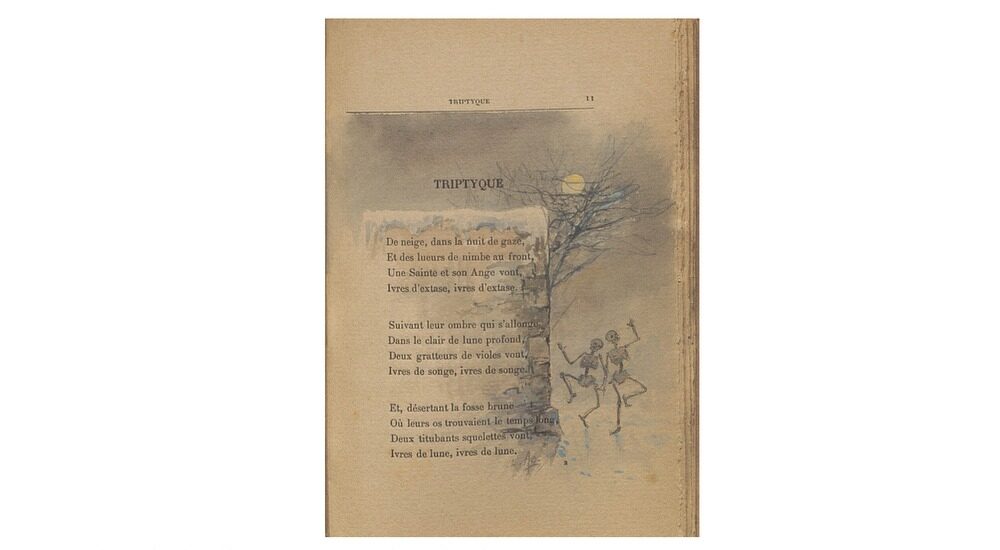

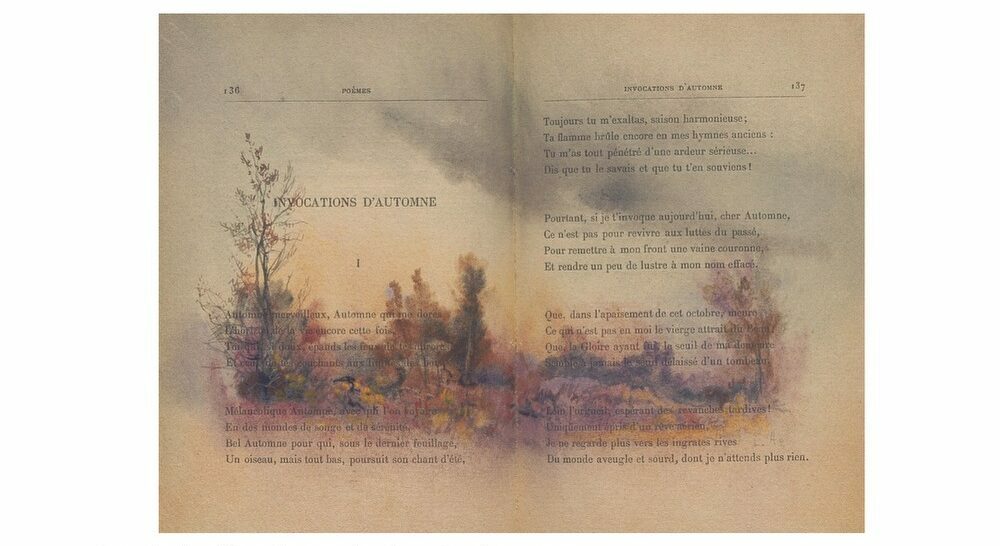

En ce sens, la Direction de la Lecture Publique possède deux raretés. L’une méconnue, l’autre mondialement reconnue. La méconnue raconte une histoire d’amitié au début du 20e siècle entre un poète et un peintre, tous les deux locaux : Louis le Cardonnel (1862-1936) et Louis Ageron (1865-1935). Le poète offre au peintre un exemplaire courant d’un de ses recueils. Il lui dédicace. En retour, Louis Ageron investit le blanc du papier en peignant sur certaines des pages. Ce sont des peintures originales. Ce n’est pas une machine qui a reproduit les aquarelles de Louis Ageron. En voici quelques exemples (ill. 17, 18). Il y a là tout un travail de recherche à approfondir pour bien comprendre la portée du geste de l’artiste en hommage à la poésie de Le Cardonnel. Cela peut convoquer, c’est une hypothèse parmi d’autres, la notion de potlatch, opération qui associe obligation de donner, de recevoir et de rendre en bonifiant ce qui a été donné. L’une des fonctions de cette exposition est bien de relancer la recherche, par exemple en confirmant ou en infirmant cette hypothèse du potlatch, initialement cérémonie amérindienne de dons et de contre-dons.

L’autre ouvrage conservé par la médiathèque, ouvrage mondialement connu eu égard à son auteur et au rôle de bascule que cet ouvrage opère dans la transformation du french book en livre d’artiste, c’est Jazz signé Henri Matisse (1869-1954). Pour marquer le rôle prépondérant de cette œuvre dans l’histoire du livre d’artiste, j’ai intitulé, dans l’exposition, la partie le concernant « le livre DE l’artiste ». Nous sommes en 1947. Matisse a 78 ans et il se remet difficilement d’un cancer du côlon qui lui a valu une hospitalisation en 1941 à Lyon, alors ville occupée. Depuis 1943, il vit dans le village de Vence, et non à Nice parce qu’il craint la présence allemande. Convalescent, âgé, Matisse ne peut être debout longtemps. Alors il peint depuis son lit. Plus exactement, il dessine avec un ciseau après avoir appliqué (ou fait appliquer) une couleur à la gouache sur une feuille. Ensuite, il compose ces formes colorées. Cela peut donner, par exemple, ce Lanceur de couteaux (*). C’est la rencontre de Matisse avec un critique d’art, également éditeur, du nom de Tériade (1897 – 1983), qui va activer l’idée de regrouper ces collages dans un recueil. Le projet Jazz est né. Il faut souligner là le rôle fondamental de certains éditeurs qui, à la manière de Vollard, prennent le risque d’éditer un livre autrement. La singularité de Jazz est dans le fait qu’il est le résultat, tant au niveau du texte que de l’image, du travail d’un seul artiste : Henri Matisse. En cela, Jazz est le livre de l’artiste Matisse et il préfigure la transformation du beau livre de bibliophilie en livre d’artiste. Je souligne que la Médiathèque collectionne un exemplaire du portfolio que Matisse et Tériade ont « tiré à part ». Il s’agit des planches sans le texte que Matisse a écrit lui-même, partant de ce que la puissance de ses collages lui « dictait ». Le visible précède ici le lisible. Ce portfolio fut offert par l’artiste au musée de Valence en 1947. Une dédicace en atteste.

L’exposition Art à la page montre des échantillons de la richesse de ce fonds dont l’étude reste encore partielle. Sortir quelques-uns de ces livres majoritairement singuliers pour les montrer au plus grand nombre les révèle. Il est aussi bon de renouer avec l’objet réel plutôt qu’avec son image numérique projetée sur un écran (« mes yeux regardent ce que des yeux ont déjà regardé ») . Certaines pièces de cette collection sont ainsi consultables sur réservation le temps de cette exposition. Saisir, feuilleter, scruter : c’est au fond les opérations que les artistes ont faites avec l’objet-livre : cette immense invention qui, dans sa simplicité d’objet, fait de chacun et chacune d’entre-nous des sujets pensant et rêvant, autrement dit des êtres riches de leurs complexités.