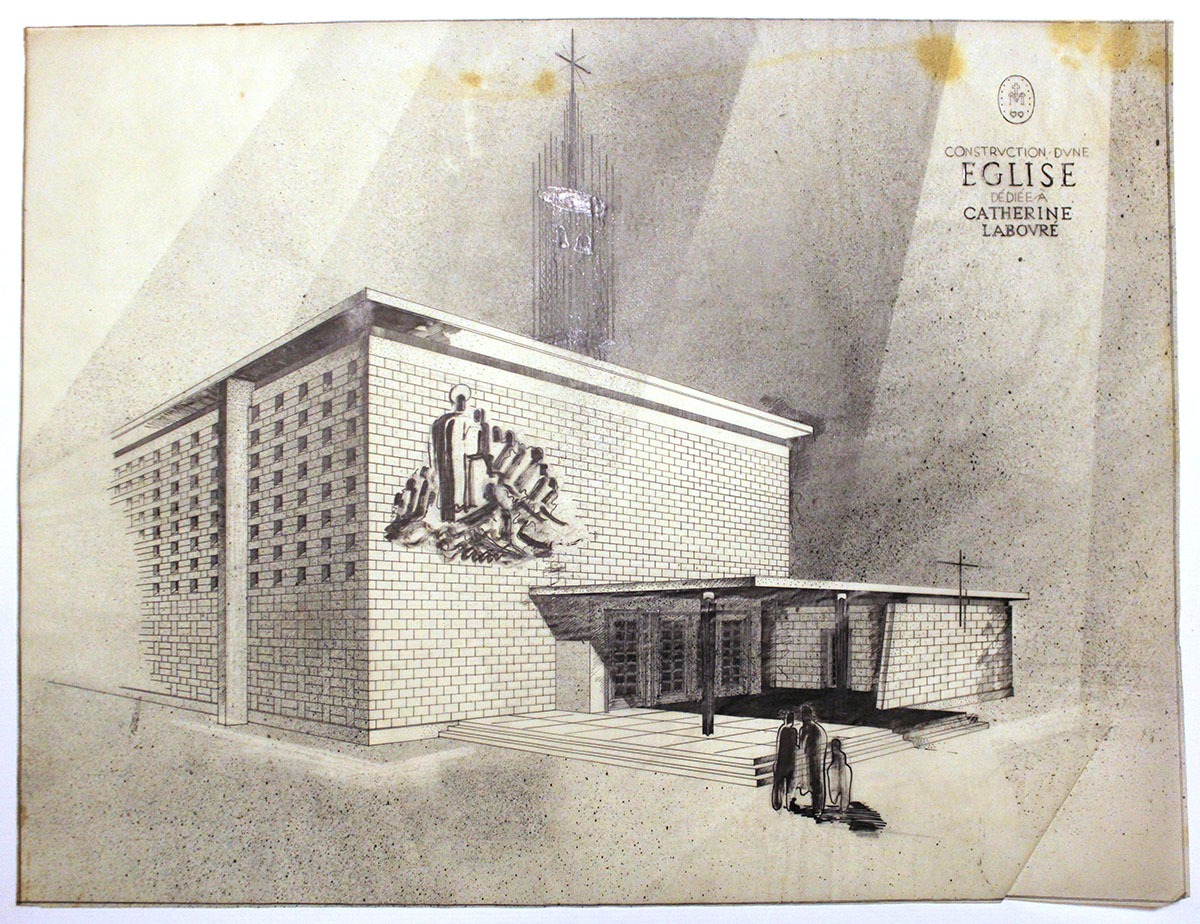

Consacrée le 11 novembre 1956, l’église Sainte-Catherine Labouré témoigne par son architecture de l’engagement de Michel Joulie (1915-2014), un architecte ouvert au monde, à la modernité, soucieux de répondre à l’aspiration de l’église catholique de l’après-guerre de renouer avec ses fondements comme lieu de rassemblement et de recueillement, et d’exprimer une « pauvreté évangélique ».

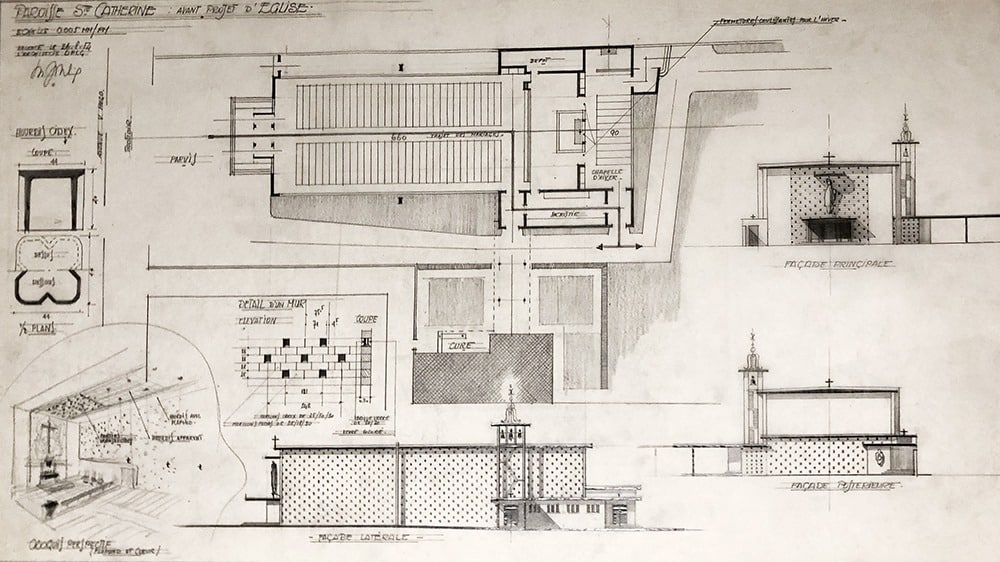

Dès ses premières esquisses, l’architecte Michel Joulie affirme des signes de modernité puissants, emblématiques de l’architecture religieuse du Mouvement moderne: des volumes géométriques simples, des matériaux pauvres, des façades abstraites texturées de verres colorés, une nudité des murs et un refus du décor.

Auteure :

Chantal Burgard

Sa posture « moderne » s’inscrit alors dans le mouvement de reconstruction de l’église catholique. Après le traumatisme de la Seconde Guerre mondiale, un retour aux sources du christianisme et l’adaptation de l’Eglise catholique au monde moderne ont été l’objet de débats et de réflexions. Cette volonté impulsée par Jean XXIII aboutira au Concile œcuménique de Vatican II en 1962.

Selon Françoise Caussé, « L’aspect dépouillé de l’art contemporain, son recours à des moyens pauvres, la recherche de vérité dans l’architecture par l’affirmation des structures, la simplification des formes liée aux nécessités des nouveaux matériaux, le discrédit, jeté sur le décor gratuit : toutes ses orientations furent interprétées comme des équivalents plastiques de la spiritualité de pauvreté » (*).

C’est ainsi qu’une nouvelle génération d’architectes du mouvement moderne (?) adopte cet esprit de dénuement dans ses projets.

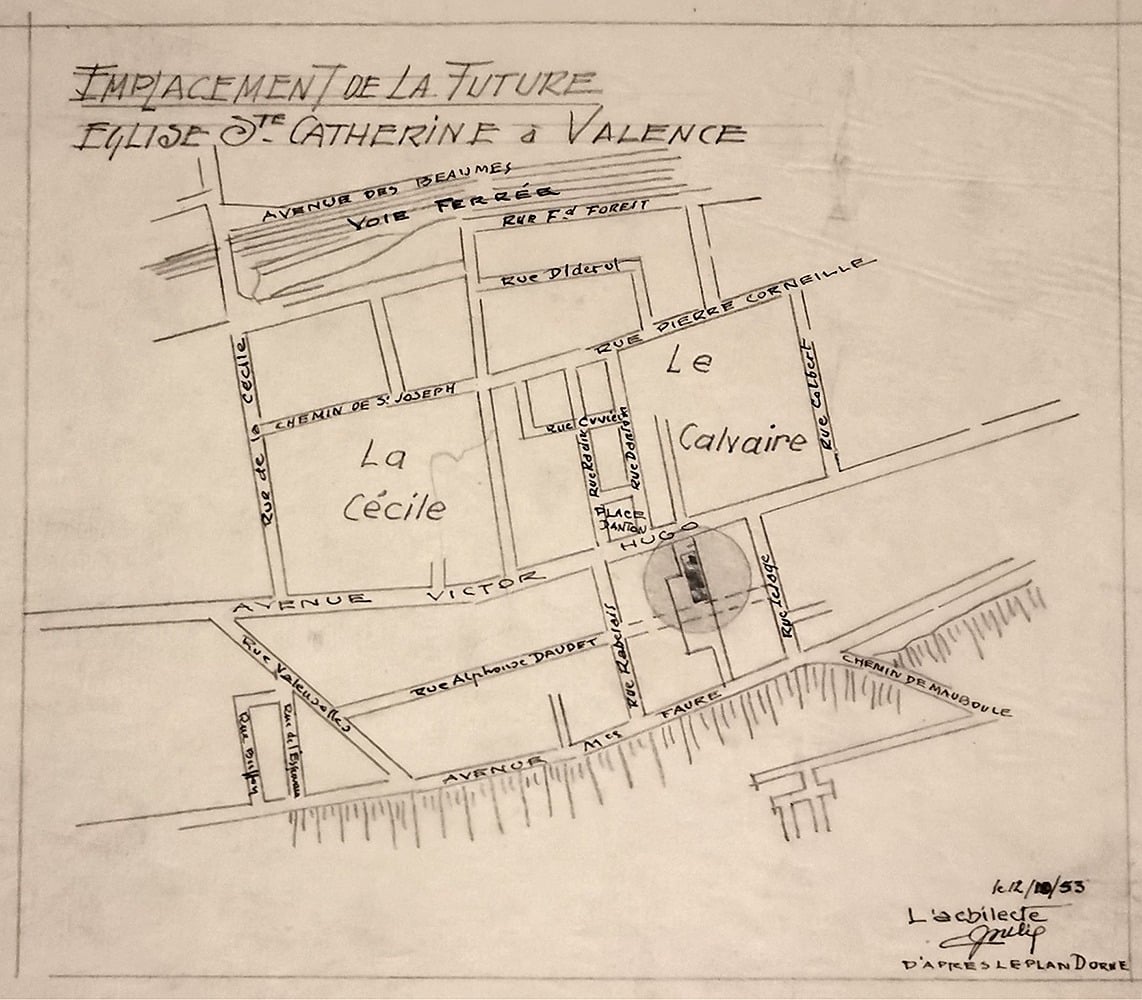

Dès 1938, il est envisagé par l’évêque Mgr Pic de construire une nouvelle église afin de répondre à la densification des quartiers Danton et Valensolles. Le terrain est acquis le 3 janvier 1941. Entre temps, une église provisoire est aménagée dans des locaux de l’usine COIRATON qui était un moulinage/filature (*).

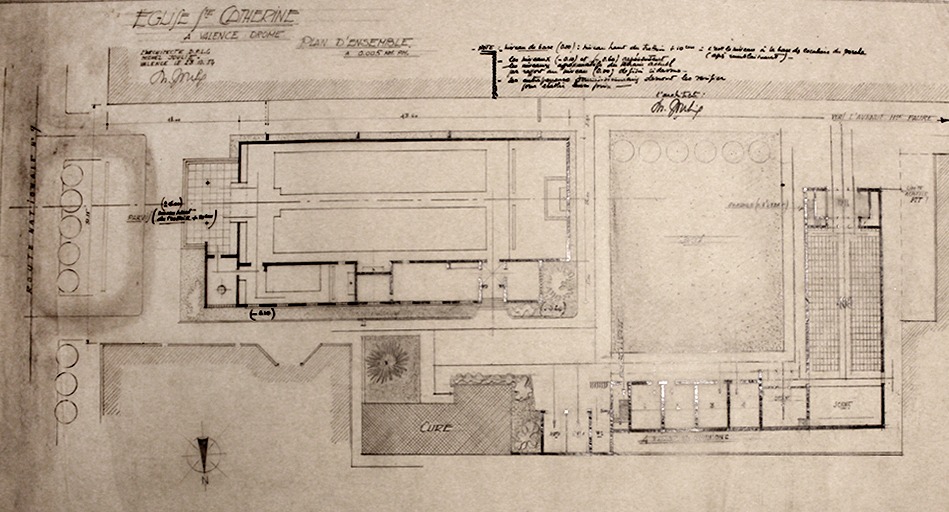

A l’occasion de la 1ère pierre le 11 octobre 1953, Mgr Urtasun évoque la nécessité d’une construction rapide financée par un produit d’un dommage de guerre transféré. « Des photos de la maquette sont présentées sur un panneau […] L’église aura 43 m x 15 m utilisant les matériaux les plus modernes. Le chauffage aura un système rationnel, orientable vers le grand vaisseau ou les locaux annexes. Le chantier prévu pour 9 mois, durera 3 ans » (*).

Le terrain qui est situé côté ouest de l’avenue Victor Hugo, route Nationale 7 à l’époque, implique une inversion de l’orientation de l’église. Cependant sa conception architecturale respecte le déroulement de la liturgie, des actes de célébrations et processions.

A son inauguration, le 11 novembre 1956, « les catholiques valentinois sont saisis par l’atmosphère de recueillement qui baigne l’édifice » (*).

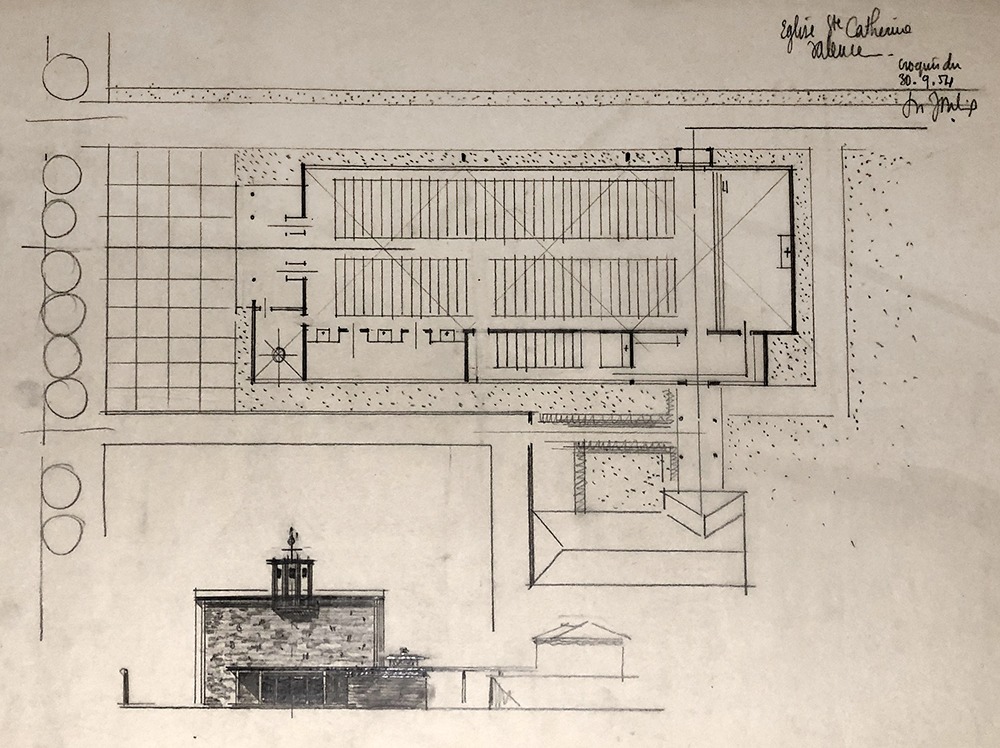

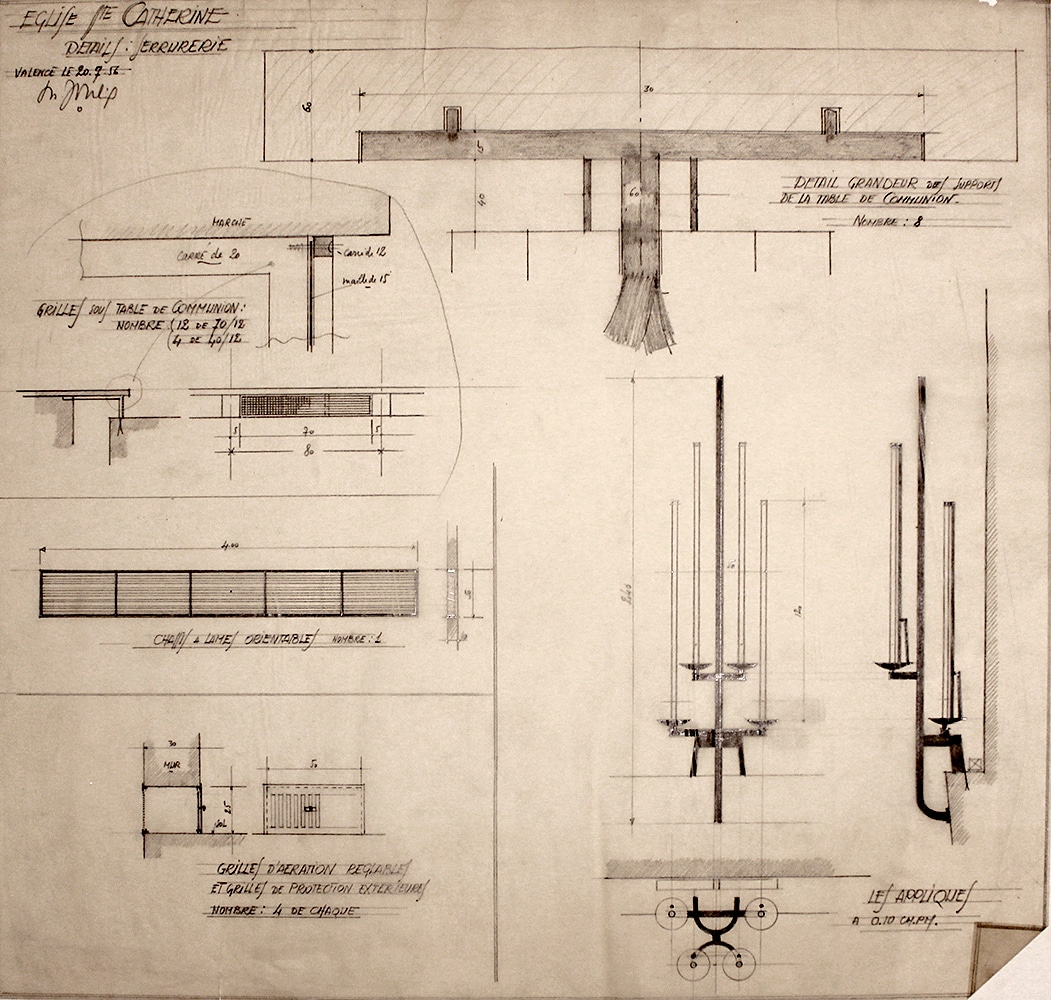

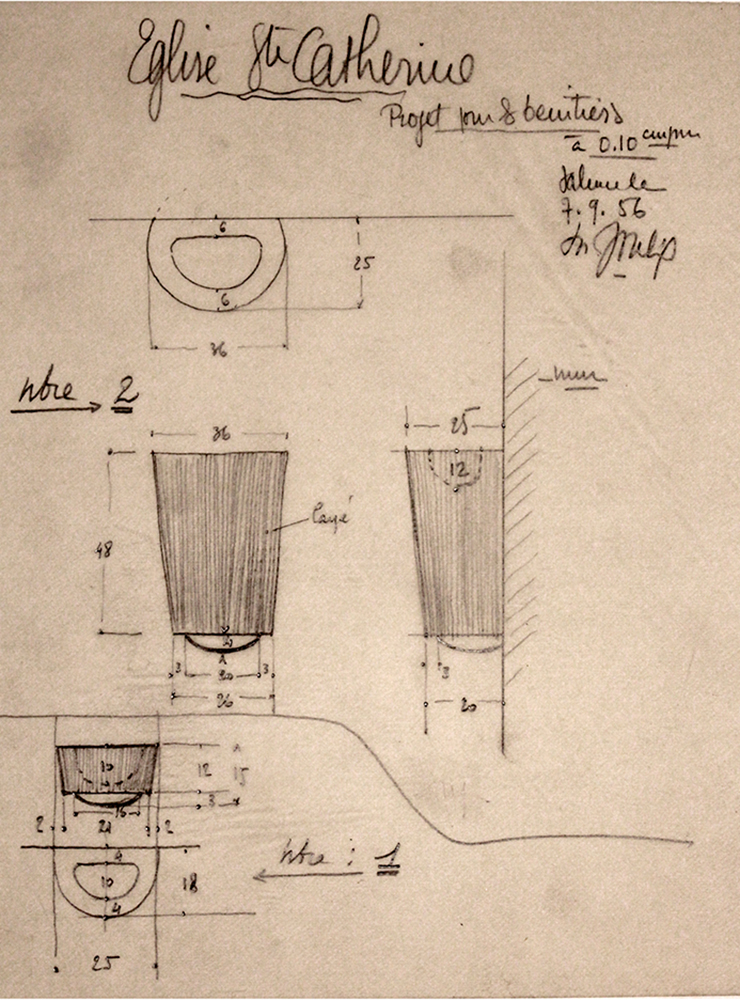

Le riche fonds d’archives Joulie-Rey possède une cinquantaine de plans de cet édifice.

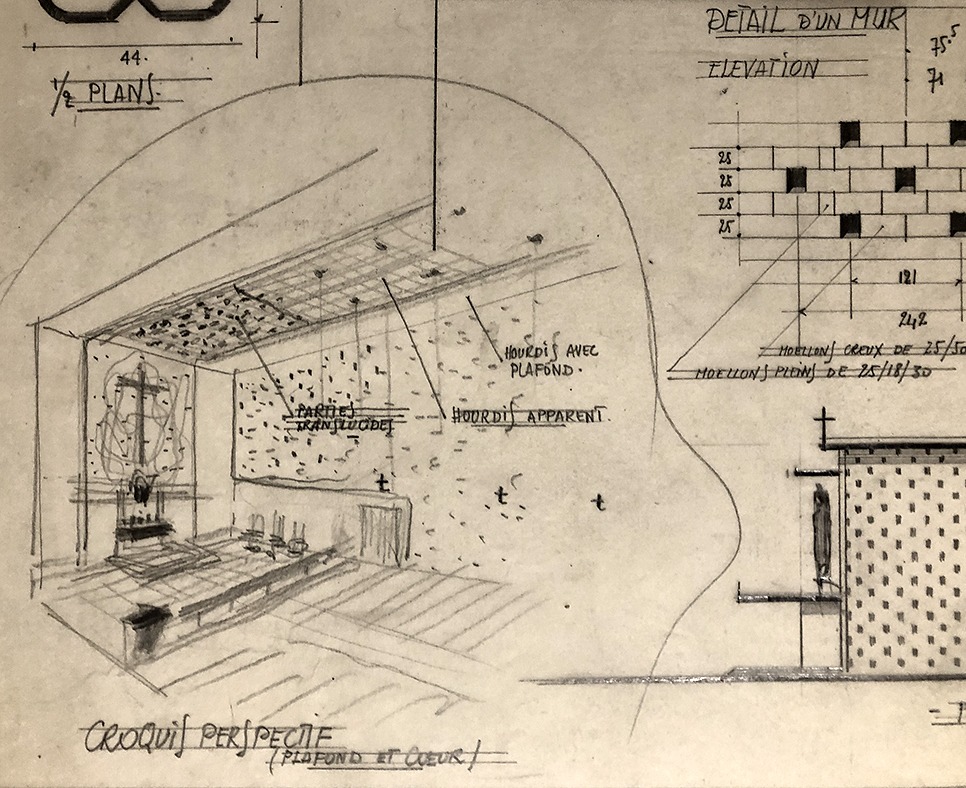

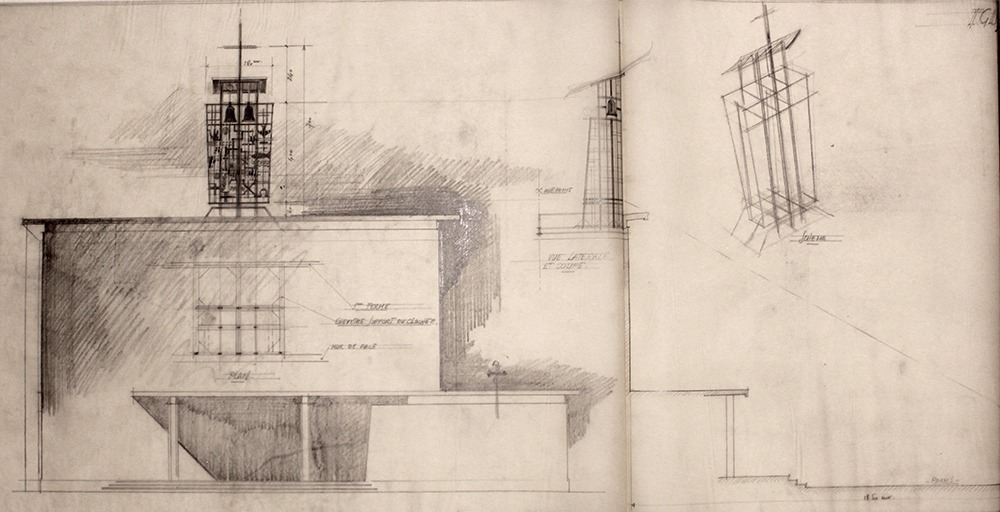

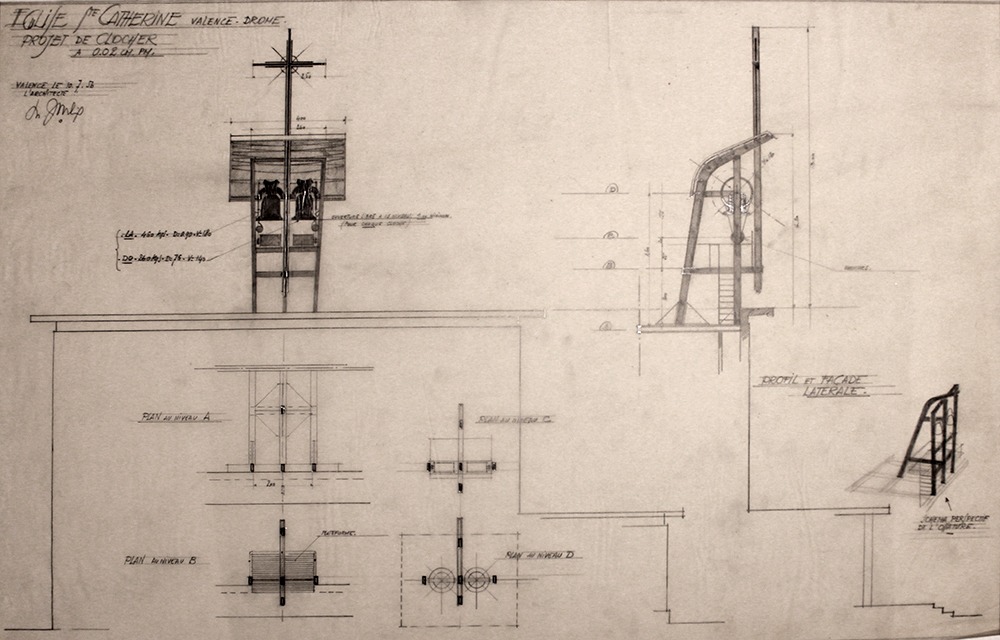

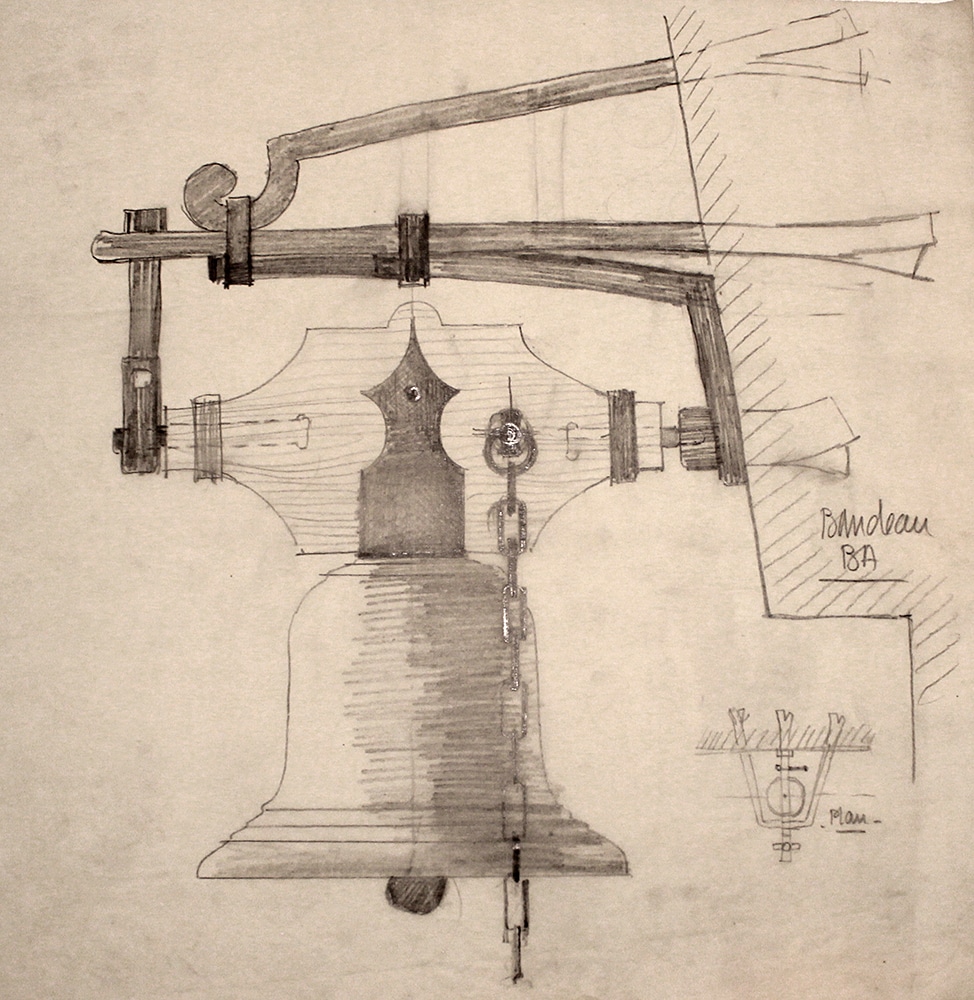

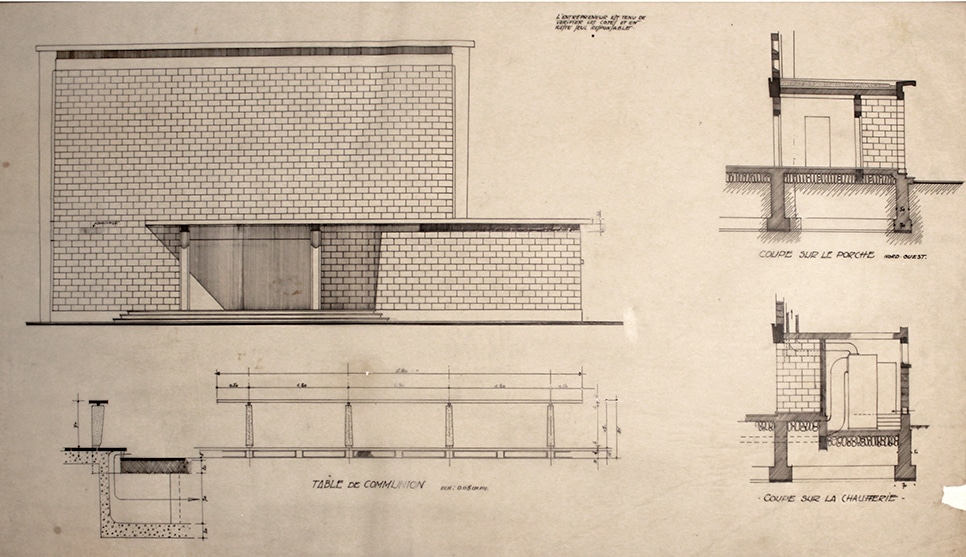

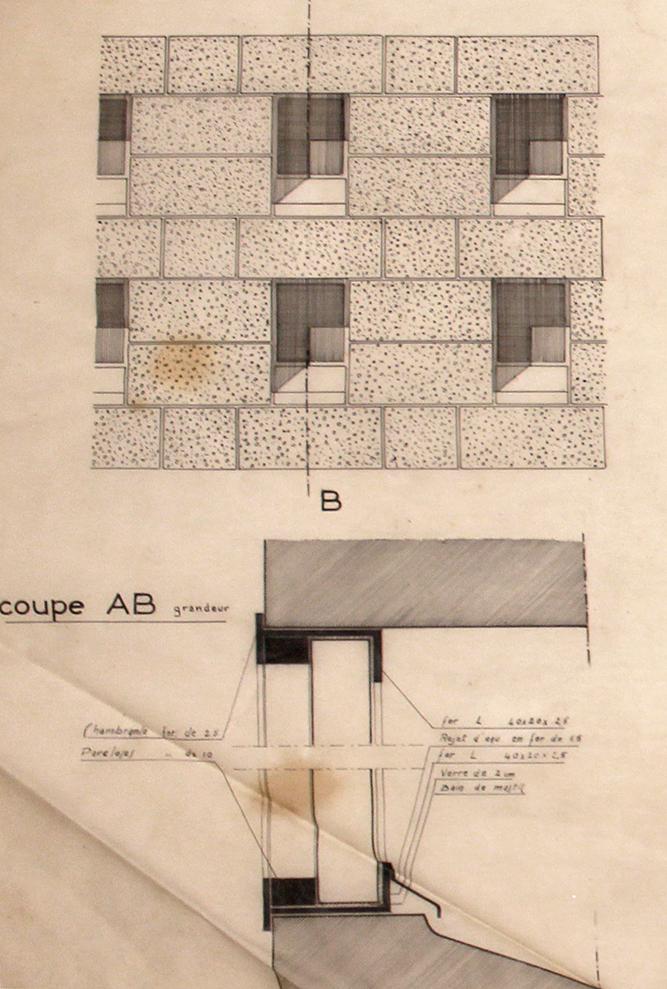

Les esquisses et plans d’exécution s’étalent de 1954 à 1956. Les esquisses et avant-projets ainsi que certains détails de mobilier sont dessinés au crayon, (tracé qu’on peut effacer), ou à l’encre, les ombres sont très marquées. Les plans d’exécution (l’entreprise est responsable de la réalisation de ses ouvrages) sont dessinés à l’encre et à grande échelle.

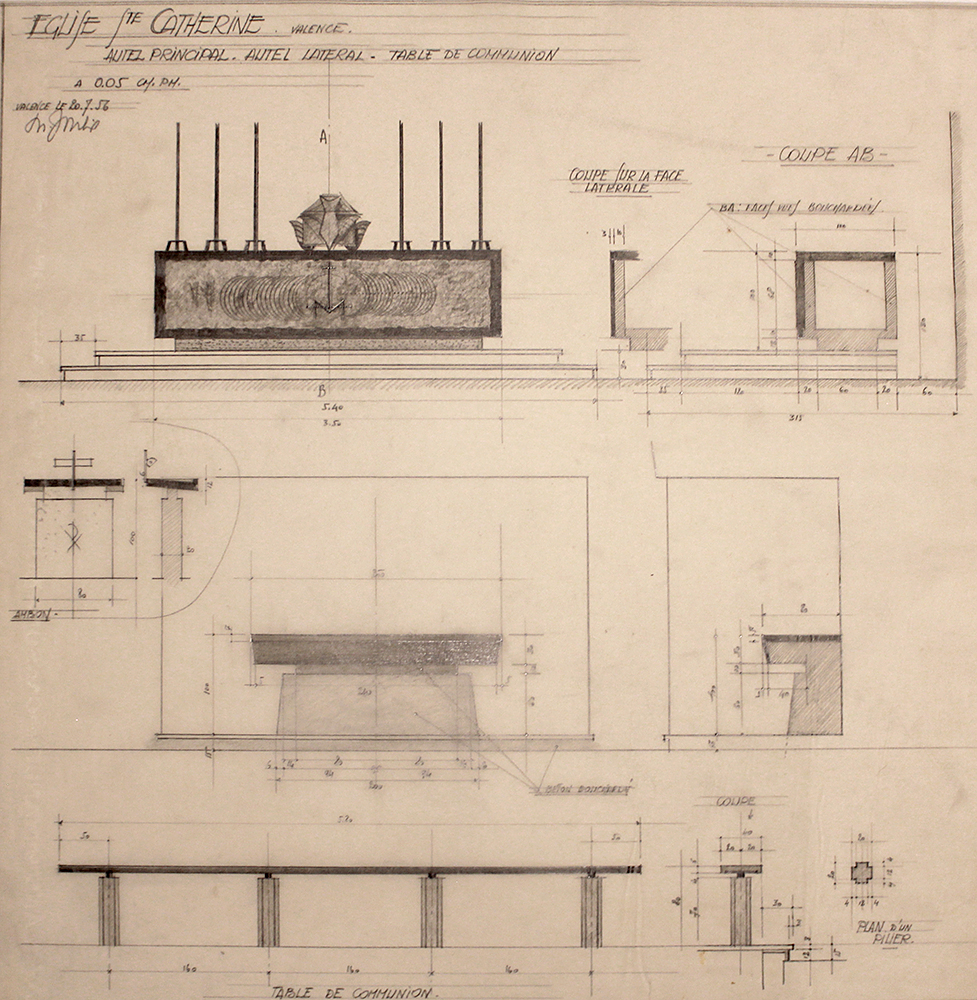

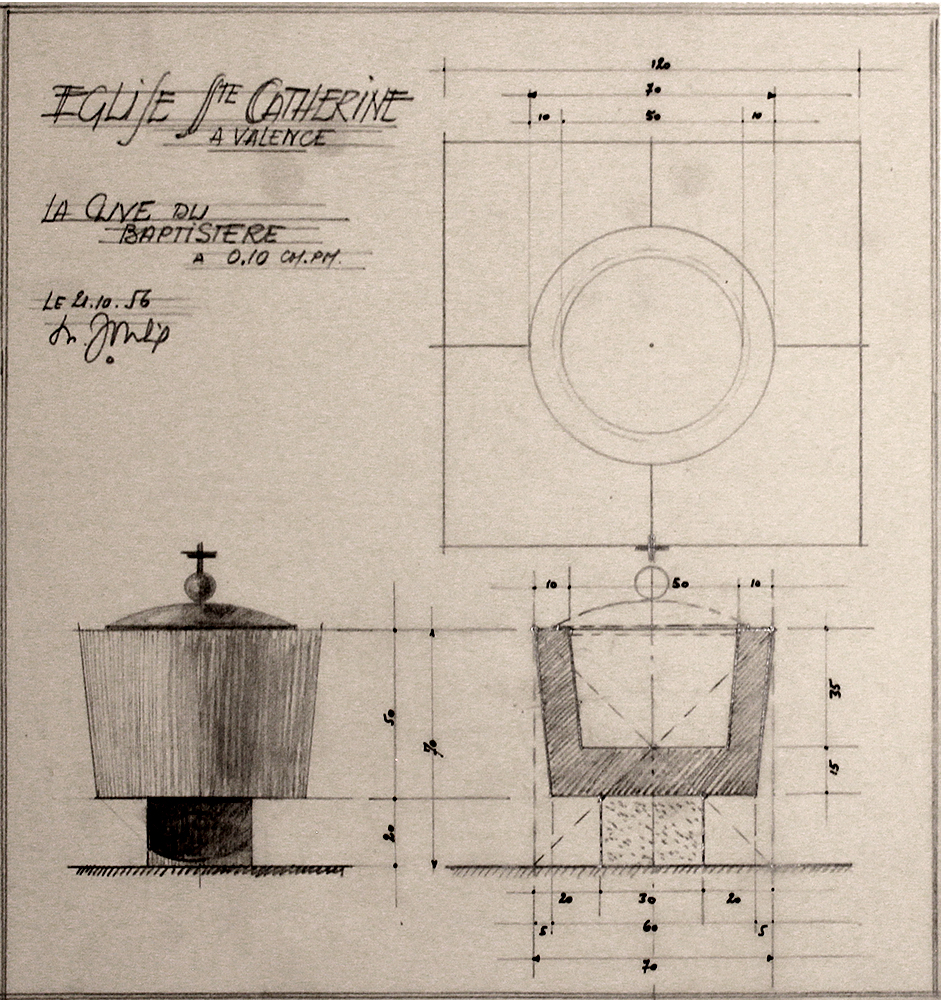

L’architecte dessine lui-même tous les plans de la construction jusqu’aux détails de menuiseries bois intérieures, de serrurerie et du mobilier liturgique et même ceux du clocher jusqu’aux cloches.

L’évolution des différents croquis, esquisses et avant-projets nous éclaire sur la détermination de Michel Joulie à atteindre une juste sobriété avec des moyens de construction modestes ainsi qu’à renouveler le langage architectural dans un esprit de modernité jusqu’au moindre détail.

Dès l’esquisse d’août 1954, les grands principes architecturaux sont présents avec un plan rectangulaire et symétrique de la nef, une chapelle et locaux annexes adossés au nord de l’église, un porche d’entrée qui se détache de la façade, des volumes et façades abstraites texturées par une trame régulière de vitraux ici en quinconce, des blocs de béton creux apparents.

- Sur le « croquis » daté de septembre 1954, la chapelle d’hiver est supprimée.

- Dans le plan d’ensemble fixant les niveaux daté d’octobre 1954, le clocher est déplacé sur la façade principale, l’auvent étiré.

- Le clocher a été l’objet d’une recherche particulière, toujours transparent dans l’esprit d’un campanile avec de fines structures métalliques. L’architecte y recherche une expression immatérielle, de vibration un peu baroque qui contraste avec le minimalisme des façades.

- Tous les détails d’architecture ont été dessinés, luminaires, mobilier liturgique jusqu’aux détails purement techniques.

Une modernité empreinte d’austérité

Le clocher avec sa légère structure métallique est un premier signal urbain sur l’ancienne Nationale 7.

Dès le parvis, la façade aveugle en parpaings apparents souligne cette volonté d’abstraction.

L’auvent en béton, marque le seuil de l’église à l’image des porches d’églises traditionnels. Il se détache de la façade par une ombre rythmée par les poteaux en béton

Les murs de façades et murs intérieurs construits en un seul matériau, des blocs de béton creux sans parement soigneusement mis en œuvre, traduisent le radicalisme presque brutaliste de l’architecte.

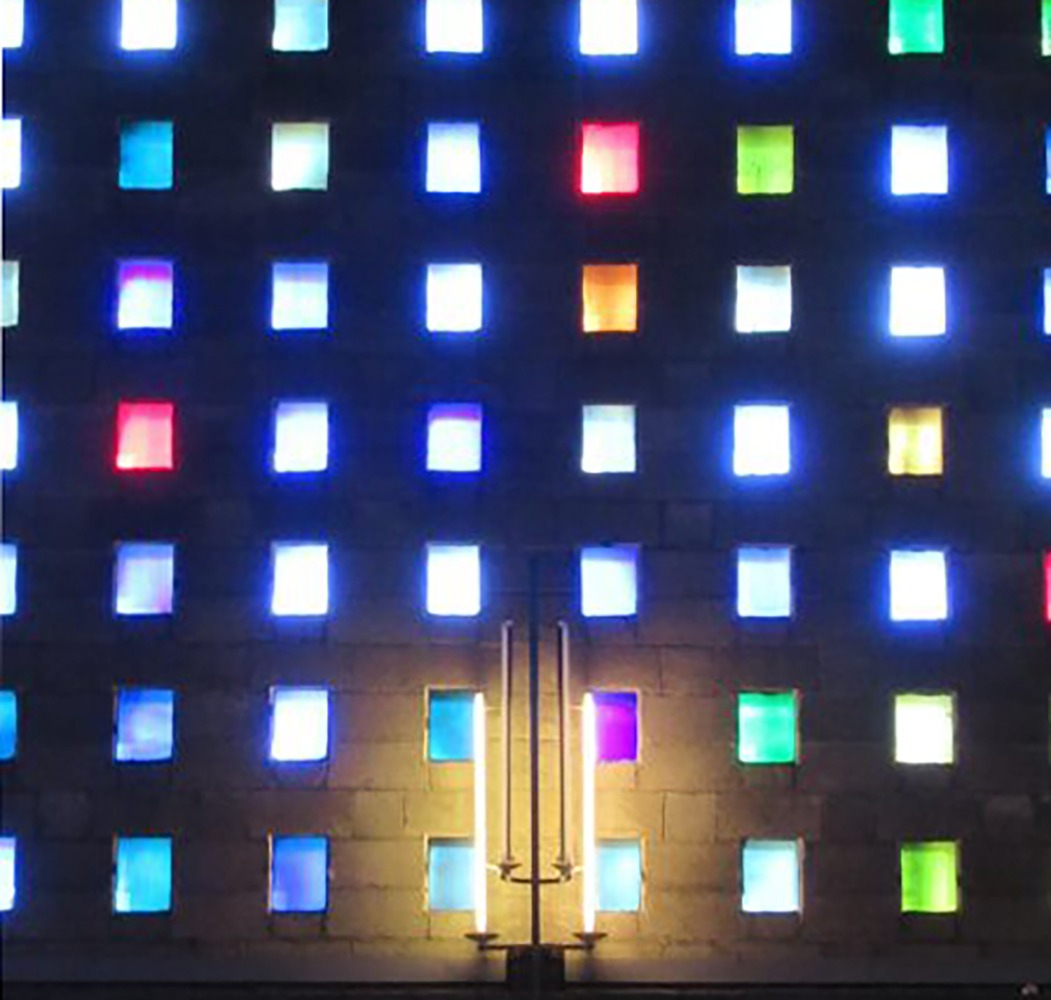

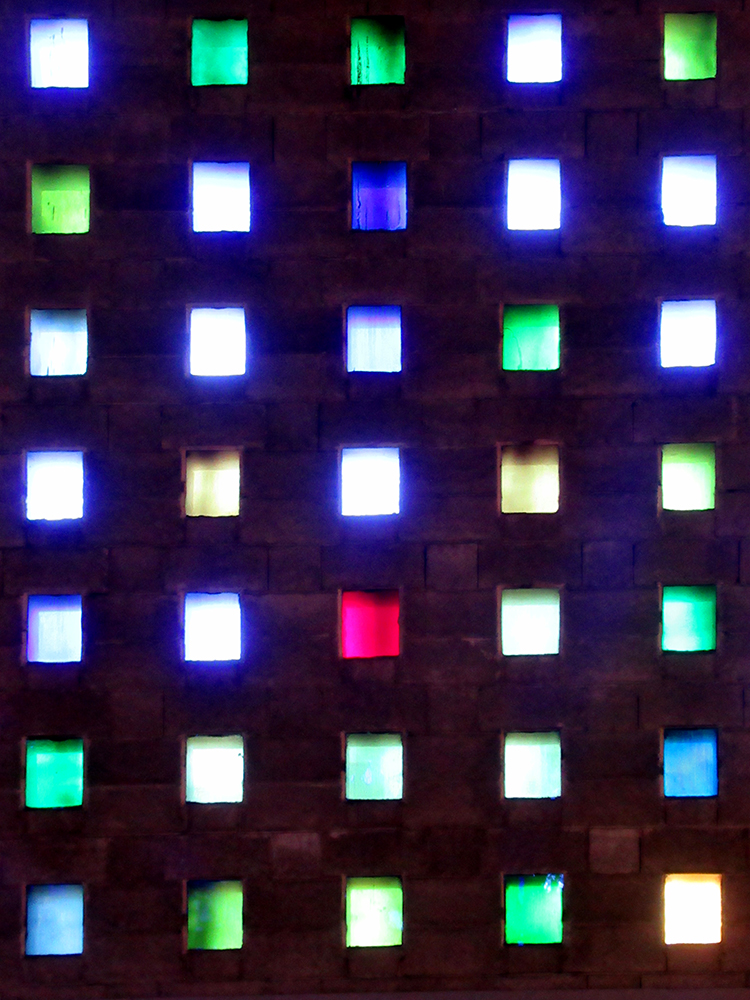

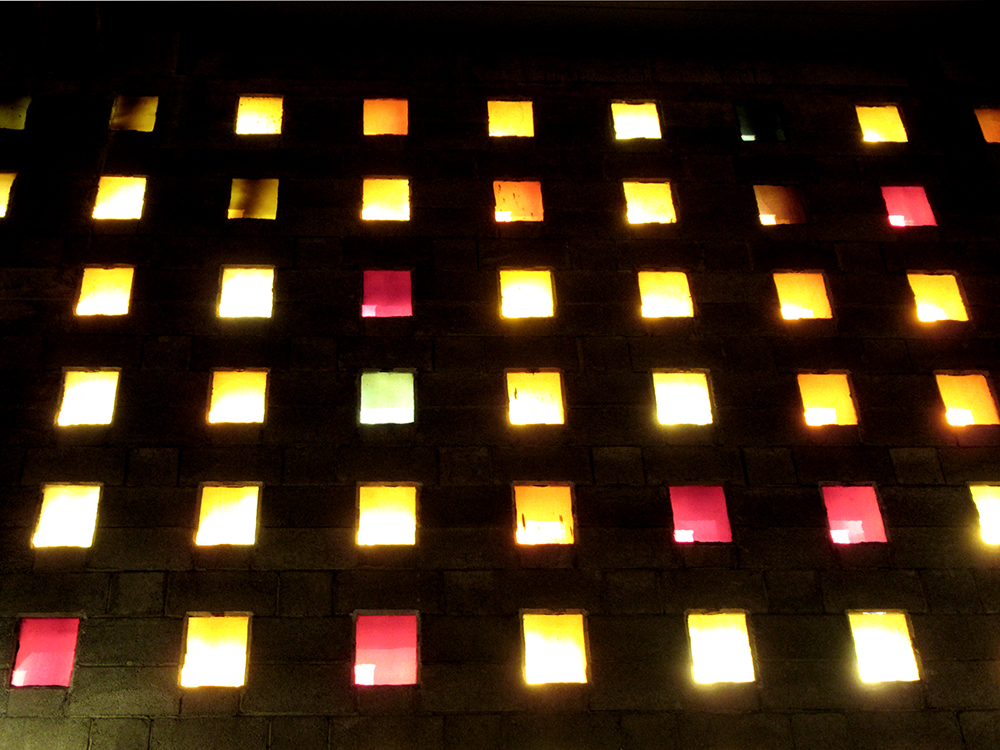

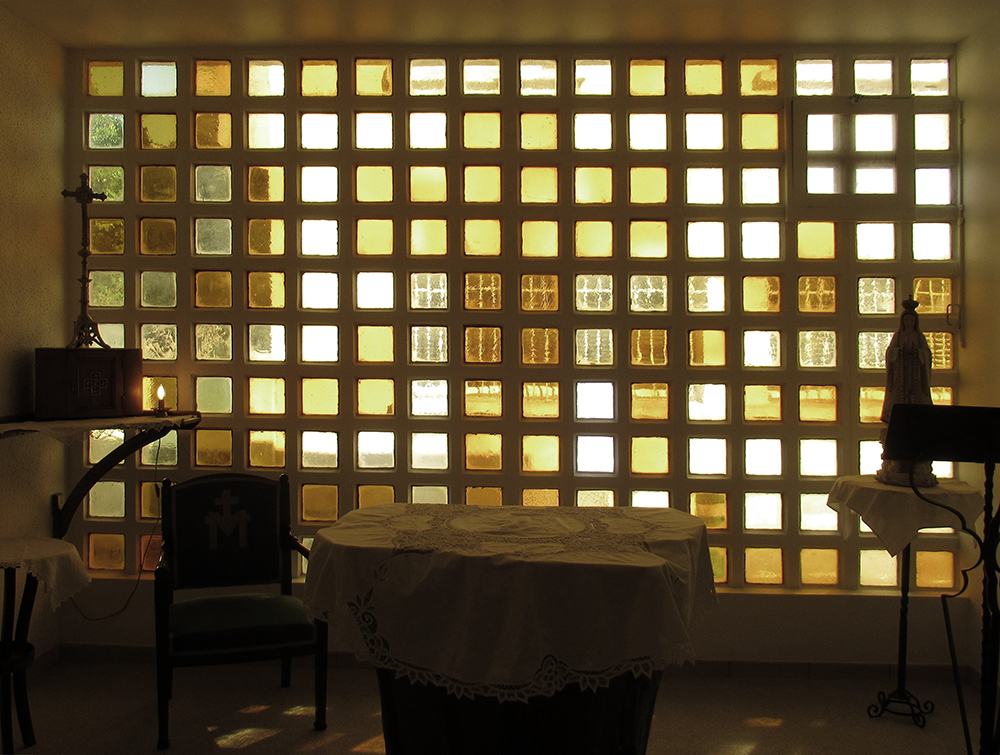

La grille régulière des pavés colorés participe à la texture des parois latérales et en allège l’opacité aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Façade nord © C. Burgard

La nef peut accueillir 700 personnes. Son vaste volume (43 m x 15 m x 9 m hr) est construit sur un plan basilical. Le chœur, situé à l’ouest est marqué par un emmarchement, qui à l’origine a été éclairé zénithalement. La toiture à double pente est portée par une charpente en béton formant 8 travées. Une chapelle, locaux de réunion et sacristie sont disposés au nord le long de la nef.

Le mur du fond du chœur radicalement abstrait, les murs latéraux de béton et de verre colorés soulignent le refus du décor. La nudité des murs, le dessin des luminaires dessinés en forme de cierges, la finesse graphique de la croix révèlent le souci de l’architecte d’évoquer une « pauvreté évangélique ».

- Les bancs et tabourets en bois clair aux formes ergonomiques, ainsi que les confessionnaux ont été dessinés par l’architecte.

Une lumière intérieure symbolique

12 dalles de verre, incrustées dans les façades sud et nord, diffusent une lumière naturelle colorée.

Avec une progression du bleu nuit au jaune d’or, les variations des tonalités des verres symbolisent le passage des ténèbres du fond de l’église à la lumière dans le chœur. Cette abstraction minimaliste de la lumière laisse une empreinte spirituelle loin d’être neutre.

Le maître-verrier Jean-Marie Balayn (1903-1993), élève de l’atelier de vitraux Thomas, a créé son atelier en 1950 à Loriol-sur-Drôme. Il a souhaité un verre antique soufflé, « strié irrégulièrement et plus lumineux d’une épaisseur de 3,5 cm» (*), de 2 cm sur le plan de détail de l’architecte. Cette plaque de verre est encadrée d’un fer en L.

Selon Marie-Thérèse Balayn, son épouse, au fond de l’église la gamme de violets évoque la pénitence et le gris, la grisaille des jours et les épreuves à surmonter, les bleus, la tendresse, les verts, la confiance. Les jaunes de plus en plus nombreux vers le chœur, représentent la lumière de Dieu « qui si nous le désirons, envahit peu à peu notre existence ».

- Grâce à la précision des détails dessinés par l’architecte basée sur le calepinage des parpaings et vitraux encastrés, leur mise en œuvre a été parfaitement respectée

- Dans la petite chapelle latérale orientée au nord, des pavés de verre sertis de béton amènent une lumière dorée.

Un mobilier liturgique minimaliste

Tous les éléments du mobilier liturgique sont dessinés en détail avec des formes géométriques stylisées d’une grande pureté. L’autel a été malheureusement remplacé. La fine croix est en acier. La cuve du bénitier est en pierre.

Les deux confessionnaux, l’ambon et le pupitre en bois « sont de même facture » (*).

Alors que l’architecture des Trente Glorieuses est souvent peu considérée, stigmatisée par l’usage du béton, la standardisation et l’absence d’urbanité des grands ensembles, l’architecture dite « sacrée » fait preuve d’une pensée plus libre dès l’après-guerre. Ce qu’affirme avec force l’architecture de l’église Sainte-Catherine Labouré et que l’on observe aussi à Valence dans la chapelle de la Visitation construite en 1955, puis dans la chapelle de l’Ehpad Sainte-Germaine rénovée par l’architecte Michel Joulie en 1971.

Sources :

« Portrait de Michel Joulie », L’usine Charles Jourdan, Fiche AVPAV, 2023.

Chantal Burgard, « L’architecture de l’après-guerre, quelle (re)connaissance ? Eglises et chapelle en quête de modernité », Qui+Est n°5, 2022.

Chantal Burgard, « Histoire et modernité d’une chapelle, la chapelle de l’Ephad Ste Germaine (Valence) », Qui+Est n°10, avril 2024.

Fonds d’archives Joulie-Rey