Habitée depuis son enfance par la poésie du vallon des Alyssas, situé à Clansayes au sud de la Drôme, Mathilde Papapietro développe une œuvre nourrie par l’attention profonde qu’elle porte à cet espace singulier et aux espèces naturelles qu’il abrite. Partagée depuis vingt-sept ans entre Varsovie et ce vallon, l’artiste se penche dans cet entretien sur son parcours et la perception de ce lieu, dévoile les entrecroisements entre deux espaces-temps et deux cultures, les interpénétrations de pensées philosophiques et esthétiques, et également de points de vue écologiques bien éloignés d’une vision dystopique du monde.

Entretien avec

Mathilde Papapietro Clansayes, le 13/05/2024

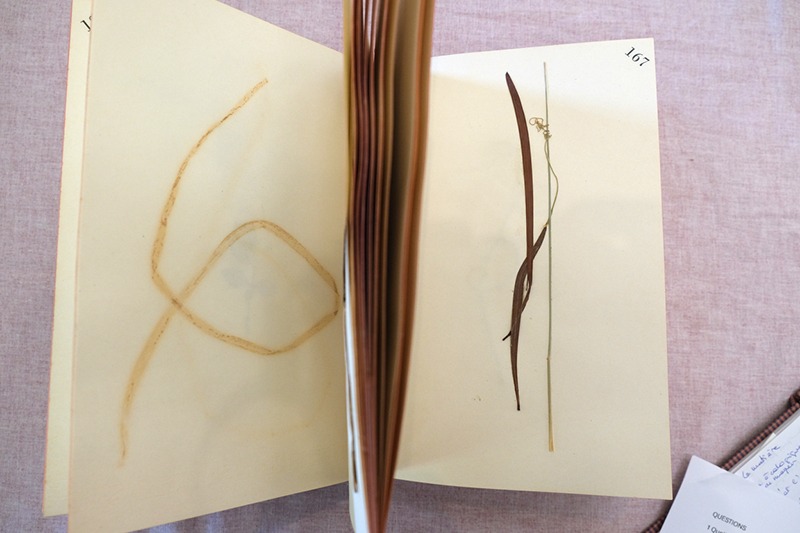

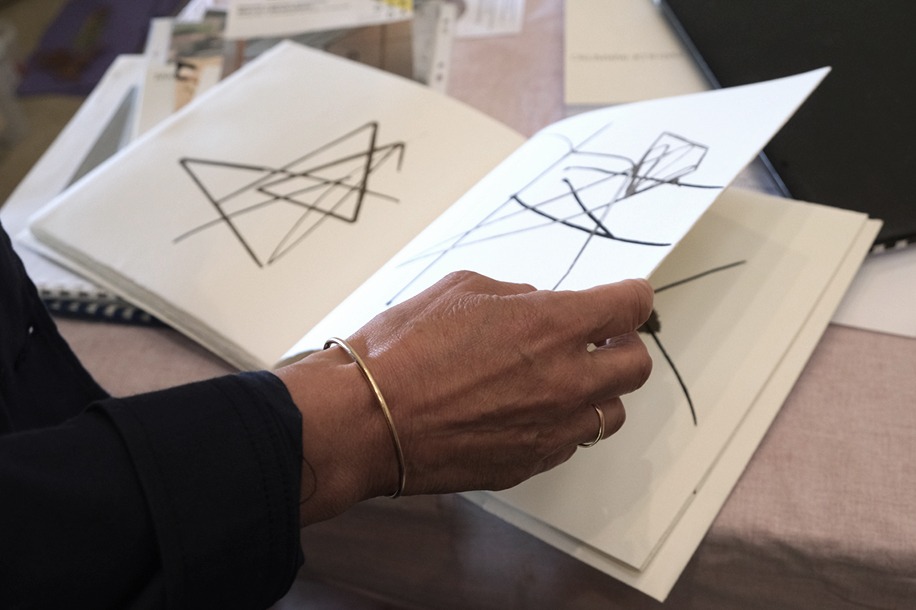

Mathilde Papapietro –J’ai vécu dans ce vallon dès ma petite enfance ; lieu de mémoire, il est devenu au fil du temps matière première et source d’inspiration (ill. 1, 2). Jeune fille, je jouais du violon dans les chênes, c’était une façon intuitive de vibrer avec et dans la nature. Après cinq années d’études à l’Ecole d’art de Valence, puis une année à Paris, je suis revenue ici en 1991 et j’ai aménagé mon atelier grâce à l’aide de la DRAC Rhône-Alpes. Cette maison familiale est devenue un lieu pour me ressourcer, même si j’étais amenée à voyager. A ce moment-là, j’ai décidé de faire un travail de lecture de paysage qui perdure encore. Il y a eu plusieurs périodes d’intérêts pour différents végétaux qui sont d’ailleurs tous regroupés dans un herbier (ill. 3) ; j’ai constaté qu’il comprenait toutes mes recherches, tel un alphabet ou un catalogue : les traces, les pétales, les feuilles de chêne, la laine de mouton, les vrilles de vigne, les feuilles mangées par les insectes … Apprendre à regarder est un long processus et ma capacité à transformer mes observations en œuvre peut prendre plusieurs années. Puis, habitant en Pologne depuis 1997, je suis toujours revenue ici régulièrement. C’était une chance d’être déracinée pour mieux m’enraciner. Cela me permet de revoir ce paysage chaque fois avec un regard neuf. En Tai Chi, on pratique la permanence, les mêmes gestes pour que ce soit l’individu qui évolue et non la chorégraphie du geste. De même, si ce lieu évolue, c’est surtout moi qui apprends à le voir à travers ma pratique artistique.

MP – Le fait de partir m’a permis de mieux voir la richesse que j’avais ici, notamment la couleur. Mes premiers hivers polonais étaient en noir et blanc pendant quatre, cinq, six mois … La couleur me manquait vraiment. Au mois de mars 2011, froid et brumeux, j’ai réalisé l’exposition des Hélianthes, pétales de tournesol jaunes (ill. 4), pour amener de l’énergie solaire, comme une action thérapeutique pour le public – exposition que je n’aurais jamais faite au sud de la France.

Pourquoi ne voit-on pas les mêmes choses selon les différentes périodes de la vie ? Pourquoi ai-je mis tant d’années à voir les plantes mangées par les insectes ou les plantes recouvertes de traces animales ? Il y a bien une histoire biographique : c’est le regardeur qui fait qu’on voit les choses ou pas. Mon évolution personnelle m’amène à une lecture autobiographique de ce que j’ai créé. Avec du recul, je peux interpréter : il y a les genêts noués ; puis je suis partie en Pologne où j’ai eu mon deuxième enfant, il y a les pétales de fleurs : belles de nuit, roses, glaïeuls ; avec la pratique du Taï Chi, il y a les vrilles de vigne, tout en volutes (ill. 5) … Mes créations sont le reflet de ce que je suis ; une phrase m’accompagne depuis toujours : se regarder dans le miroir d’une feuille. Les végétaux me parlent et je leur parle, ils me regardent et je les regarde. C’est leur diversité qui me fascine, chaque feuille est unique !

La serre ombrée est un autre exemple (ill. 7) ; implantée à l’extérieur, elle recadre le regard sur la nature par ces graphismes gravés dans le verre. Mon atelier est ouvert sur la forêt, c’est dans un incessant va-et-vient entre l’extérieur et l’intérieur que je crée. Le paysage est mon lieu d’immersion : je butine, picore, glane, cueille, ramasse, observe, photographie, dessine. Ici le paysage est tellement précieux que je ne souhaite pas interférer sur sa composition ou alors avec beaucoup de précautions. J’ai toujours ramené des végétaux à l’atelier et fait la synthèse dans l’atelier qui est un lieu de concentration, d’exposition, un espace de préservation (ill. 8).

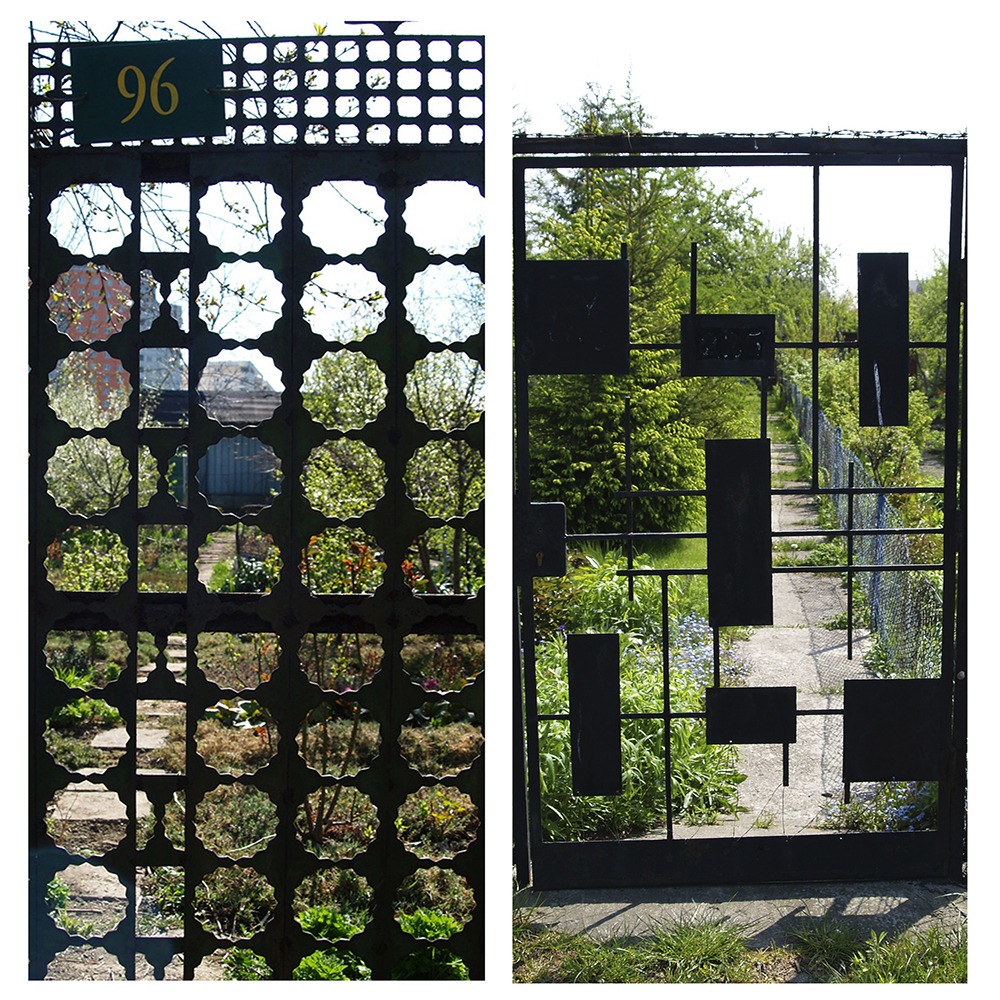

MP –En Pologne, j’ai développé une autre pratique. Quand j’ai dû habiter Varsovie au 10e étage d’un immeuble avec une belle vue panoramique, j’ai loué un jardin ouvrier, justifiant ainsi mon choix : si je devais rester à Varsovie, je devais prendre racine ! Je me suis alors intéressée aux jardins qui correspondaient à la recherche de la nature dans cette ville, reconstruite par les communistes, accordant une place importante aux jardins ouvriers aussi bien au cœur de la ville qu’en périphérie. Le recyclage est une pratique des Polonais vraiment importante, notamment la culture des jardins ouvriers avec la fabrication des portails qui ont été l’objet d’une série de photographies Portraits de portails (ill. 9). De même avec les constructions des cabanons de jardins et de nombreux objets recyclés qui deviennent des tuteurs ou des pots de fleurs.

Après la période du communisme, j’ai découvert la culture de l’Est et vécu l’ouverture de la Pologne sur la culture aussi bien artistique, littéraire, cinématographique que théâtrale… et sur la culture internationale. Avec son entrée dans l’Union européenne en 2004, ces vingt dernières années ont été en Pologne une période très dense, un réveil après un long sommeil. La culture était accessible : l’opéra, le cinéma, le théâtre, les expositions… ; des lieux alternatifs s’ouvraient partout. Des échanges se mettaient en place, les artistes étaient curieux de venir en France, on a reçu un peintre, des étudiants des Beaux Arts, des musiciens qui ont séjourné au Vallon des Alyssas et avec mon mari, on a organisé des expositions, des concerts… A part de rares exceptions, les artistes et les amis français n’ont pas fait le voyage ! Je me suis sentie un peu isolée. J’ai longtemps été la seule artiste française à vivre à Varsovie et pour cette raison entre autre j’ai été très chaleureusement accueillie.

J’étais attirée et surprise par la place de la culture, du collectif et de l’humanité, c’est un pays où les rapports sociaux solidaires comptaient beaucoup. Une écologie-économe est encore ancrée dans les mœurs avec les traditions polonaise et juive, traditions que je retrouve aujourd’hui chez les Ukrainiennes qui savent faire un festin avec presque rien.

Aujourd’hui cette effervescence tend à s’amoindrir. La politique du parti ultra-conservateur, autodestructeur et négatif, a fait des ravages et il faudra plusieurs années pour retrouver cette énergie.

MP – Comme ce vallon est inscrit dans mon enfance et mon parcours, la philosophie chinoise l’est aussi grâce à ma mère, Danièle Orcier, qui avait une approche de la médecine chinoise et m’a fait découvrir la peinture chinoise, les Haïkus, la calligraphie … Puis, étudiante à Valence, je me suis initiée au Tai Chi, et de 1998 jusqu’à aujourd’hui, j’ai développé à Varsovie avec Lada Maliňáková le Qi Qong et le Tai Chi Kung, style Chang San Feng, personnage à la biographie légendaire qui aurait inventé le Tai Chi il y a 5000 ans, en s’inspirant d’un combat entre un oiseau et un serpent.

On retombe sur cette idée de permanence ; cela m’a aidée, m’a structurée. J’ai lu la philosophie chinoise – François Cheng et d’autres auteurs -, mais je l’ai surtout intégrée par le corps. J’ai prolongé le Tai Chi par une formation de massage On Zon Su, réflexologie plantaire, que je pratique en famille. Le Tai Chi m’a enseigné à habiter mon corps et mon environnement pour m’y intégrer le mieux possible.

Choisir un lieu de manière permanente rejoint l’actualité et l’engouement pour l’écologie car on sait maintenant l’importance du local, du territoire… Mais moi, je l’avais instaurée bien avant. J’avais conscience que la richesse était à mes pieds et qu’il ne fallait pas la chercher ailleurs. J’ai appelé ça l’étant donné dans un contexte où l’exotisme dominait : on allait loin pour chercher l’étrange, l’inconnu. Je préférais étudier la folle avoine, la plante la plus commune, ou la canne de Provence, des plantes communes et si banales qu’on ne les regarde plus. Aujourd’hui, je me sens en phase avec les réflexions et les pratiques actuelles concernant l’écologie. J’apprends la permaculture, les pratiques qui respectent les sols avec l’objectif d’avoir un jardin potager, un verger, de cultiver des plantes médicinales pour vivre en autonomie, et de développer une production de tisanes, d’huile d’olive Bio et de miel.

D’un point de vue artistique, je porte mon attention sur les produits utilisés et fabrique moi-même l’encre à partir des galles du chêne, le fusain avec les branches de l’arbuste Fusain d’Europe. Cette démarche s’accompagne d’une connaissance des végétaux du vallon pour suivre le cours des saisons, prélever des plantes endémiques sauvages et produire des sirops de sureau, d’orties…

MP – Actuellement, je suis inspirée par les vidéos réalisées par une personne qui fait des pièges photographiques la nuit témoignant de la présence d’animaux sauvages à proximité, dont les loups. J’en avais conscience mais je ne les voyais pas et je considérais qu’on vivait chacun dans un lieu commun mais à des temps différents. Voir le nombre, la diversité, la proximité m’a rendue plus sensible au monde animal qui, jusqu’alors, était peu présent dans mon travail. J’ai commencé à voir les traces d’animaux, leur habitat, à écouter leur son pour mieux les discerner et plastiquement je me suis intéressée aux traces de sangliers qui se débattent dans la boue, qui dessinent sur les feuilles. Je les ai ramassées et j’envisage d’en faire une édition. Puis j’ai commencé à peindre avec cette boue (ill. 11). C’est une piste que je veux développer ; elle était née avec l’usage de la bardane dont les feuilles avaient des traces labyrinthiques faites par des larves. J’expérimente également l’argile et fabrique des boules de terre à la dureté et au toucher étonnants (ill. 12). Pour l’exposition à Grignan l’année prochaine, je rassemble des recherches autour de la présence végétale et animale, de la terre, de l’humain, par mon regard, mon action et le regard du spectateur.