Au-delà de l’intérêt mémoriel de ce fleuron de l’industrie de la ville de Romans-sur-Isère, témoin de l’histoire locale (*), au-delà des enjeux fonciers et urbains et de ses possibles reconversions, se pose l’intérêt architectural de ce patrimoine industriel.

Auteure

Chantal Burgard

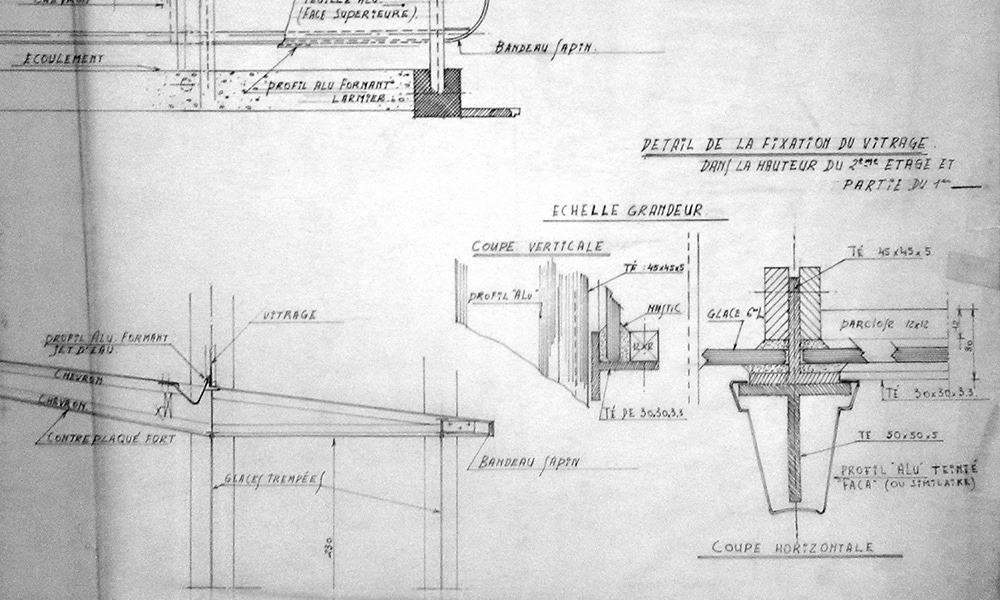

Bâtie dès 1923, fermée en 2007, l’usine construite en plusieurs étapes fait partie à ce jour du paysage urbain. Bien qu’abandonnés et condamnés, les bâtiments aujourd’hui visibles du boulevard Voltaire ont subi peu de transformations depuis leur construction. Ils font ici l’objet d’une analyse architecturale fondée sur les différents plans et documents conservés aux Archives communales de Romans et dans le Fonds Joulie-Rey. Ces derniers permettent de mieux comprendre l’élaboration du projet d’agrandissement de l’usine Jourdan entre 1957 et 1958.

Un projet d’agrandissement, entre conception et production

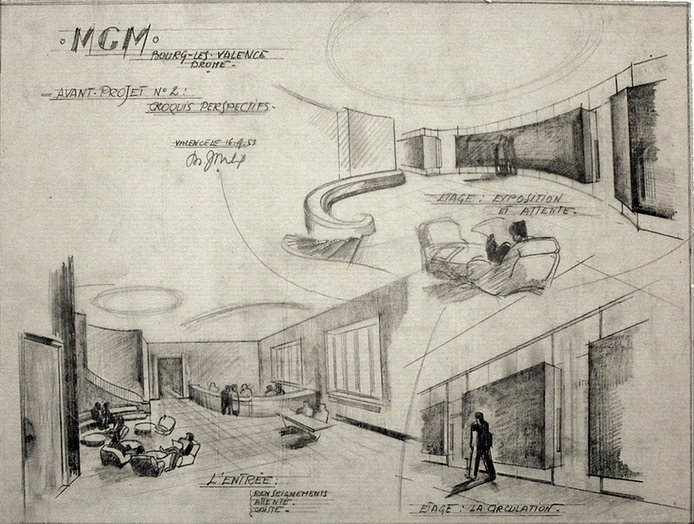

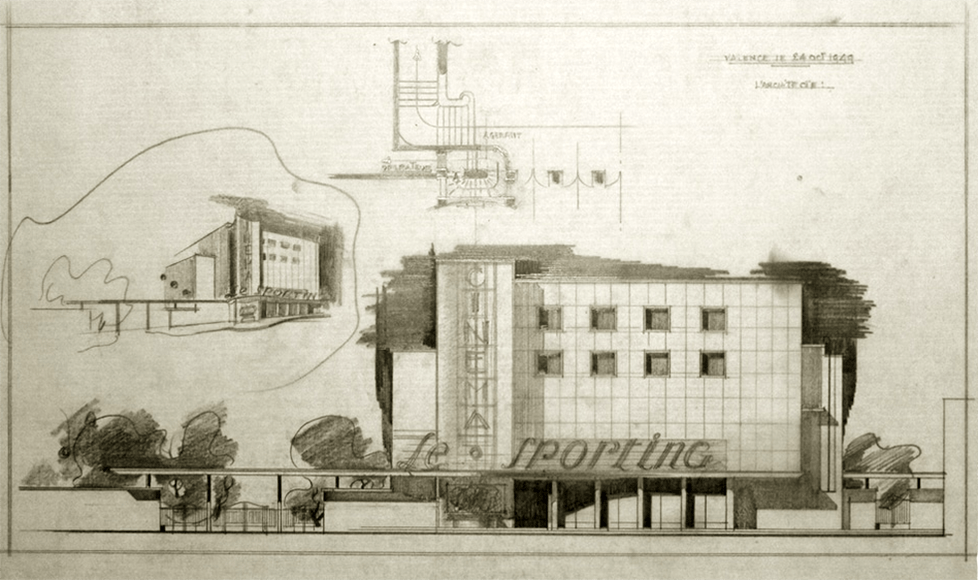

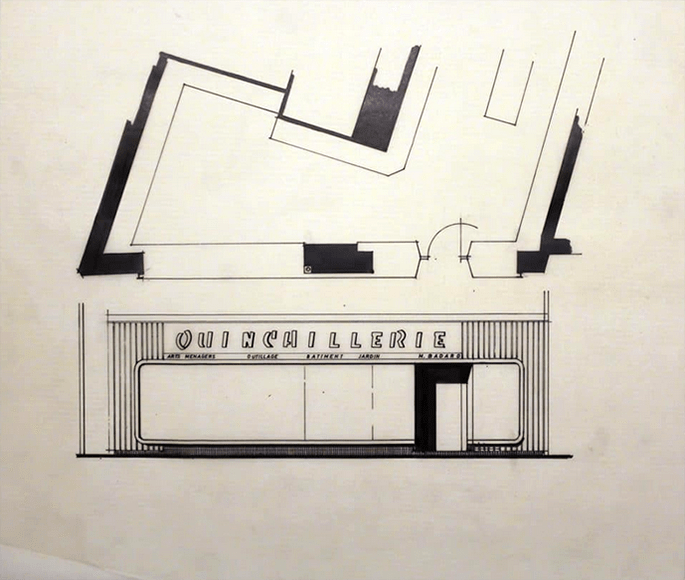

Grâce au succès de la marque, la société Charles Jourdan/établissements Séducta décide d’agrandir en 1957 son usine sous la direction de l’architecte valentinois Michel Joulie (1915-2014). Celui-ci, fils de l’architecte Henri Joulie, a à son actif, outre des magasins, cinémas, garages…, plusieurs projets d’usines (agrandissement de l’usine de chaussures Unic à Romans-sur-Isère, 1957 ; usine MGM à Bourg-les-Valence,1958 ).

Ce projet d‘agrandissement (ill.1) se situe dans la continuité directe de l’usine agrandie préalablement en 1953 par l’architecte Tardy. L’extension regroupe deux fonctions, imbriquées spatialement : l’espace de bureaux situé sur le boulevard et l’espace de production à l’arrière de celui-ci ainsi que sur le rez-de-chaussée et le sous-sol.

Sur le boulevard Voltaire, sont visibles les espaces d’accueil, de représentation et de conception. Cette partie est prolongée par un mur d’enceinte qui unifie le site et masque ainsi la partie plus ancienne de l’usine.

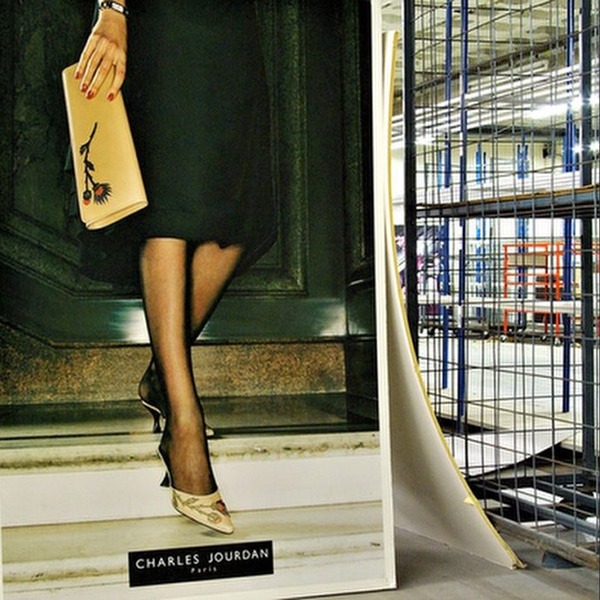

A l’angle de ce mur visible du carrefour, est positionnée en hauteur l’enseigne célèbre de Charles Jourdan. (ill. 2, 3, 4, 5)

(ill. 2, 3, 4) Façade de l’usine boulevard Voltaire © Emmanuel Georges

(ill. 5) Croquis perspectif de l’ensemble, vue bd Voltaire (détail), 1957 ©Fonds Joulie-Rey

Un bâtiment inscrit dans la continuité de l’architecture fonctionnaliste du mouvement moderne d’avant-guerre

L’organisation est guidée par la gestion des flux et le process industriel (*). Les entrées du public et du personnel sont dissociées : le public est accueilli boulevard Voltaire par un parvis surélevé conduisant au hall d’accueil. Le personnel des bureaux entre par la cour accessible du boulevard Voltaire et accède aux différents niveaux par un escalier indépendant et vitré. Les marchandises transitent par les deux accès donnant boulevard Voltaire.

Selon les indications notées sur les plans de l’avant-projet de 1957, les fonctions de l’usine s’organisent sur 4 niveaux :

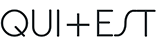

Au sous–sol : les vestiaires, partiellement éclairés, sont prévus pour 980 personnes dont deux espaces pour les femmes (240 + 360), avec lavabos, 5 douches ; pour les hommes (380) avec lavabos, 5 douches ; un espace chaufferie/dépendance. (ill. 6)

Au rez-de-chaussée semi-enterré : espaces de démontage, vérification montage, charriots, magasin de lancement, habillage talons, préparation cuir, piquage

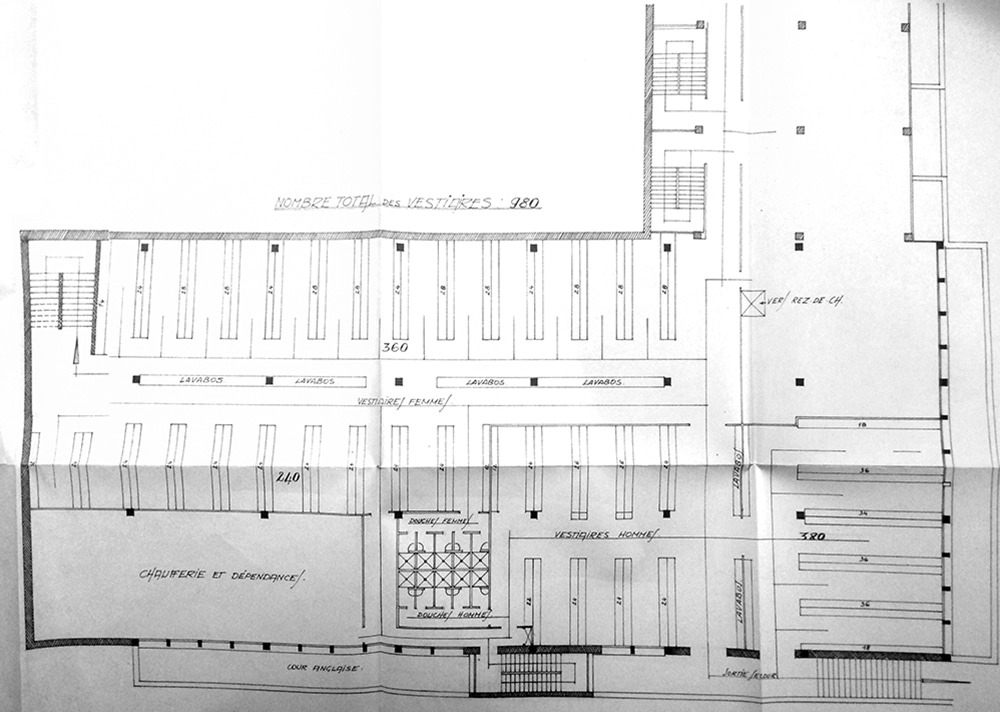

Au 1er étage : le public accède par un escalier droit monumental au hall monumental ouvert sur 2 niveaux, avec un espace d’attente et renseignements, 3 bureaux de direction en façade, un bureau du personnel (120m2), des espaces publicité, patronage, mécanographie. Le hall est largement éclairé par un mur rideau vitré et comprend un escalier circulaire, qui deviendra un escalier ¼ tournant. (ill. 7, 8, 9)

(ill. 6) Plan du sous-sol (Archives de Romans), (ill. 7) Plan du 1er étage (Fonds Joulie-Rey)

ill. 9) Escalier donnant sur le hall d’entrée © B. Cogne

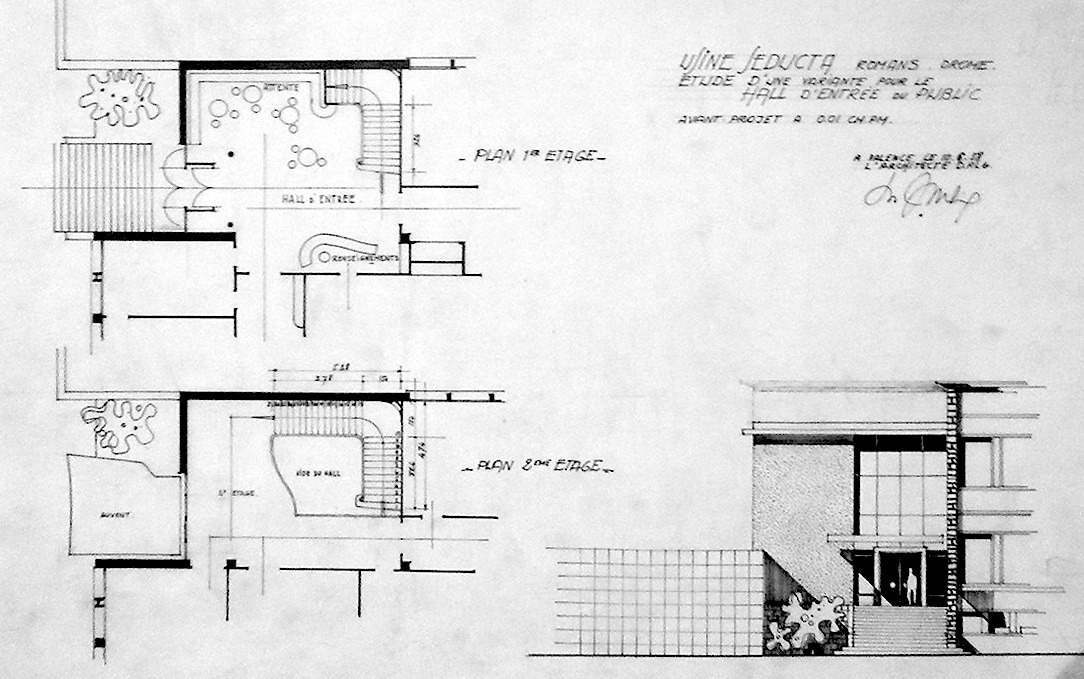

Au 2e étage : se situent en façade 2 espaces de collections, 2 salles de réunion avec vestiaires, un local d’archives, une salle des voyageurs (commerciaux) et un logement indépendant du concierge (ill. 10)..

(ill. 10) Plan du 2e étage, 1957 (Archives de Romans)

Une rationalité constructive

Le bâtiment témoigne des caractéristiques constructives propres à l’architecture industrielle d’après-guerre : rigueur des structures béton et métalliques, une même trame d’éléments porteurs sur l’ensemble du bâtiment (*), utilisation d’éléments de construction standardisés, apparence brute des matériaux, :

- Structure en béton armé (ill. 11), poteaux et planchers en béton alvéolé à caissons. Sur une trame carrée d’une portée de 7,40 m, la portée libère largement l’espace, laissant au process industriel la liberté d’évoluer.

(ill. 11) Structure en béton armé © B. Cogne

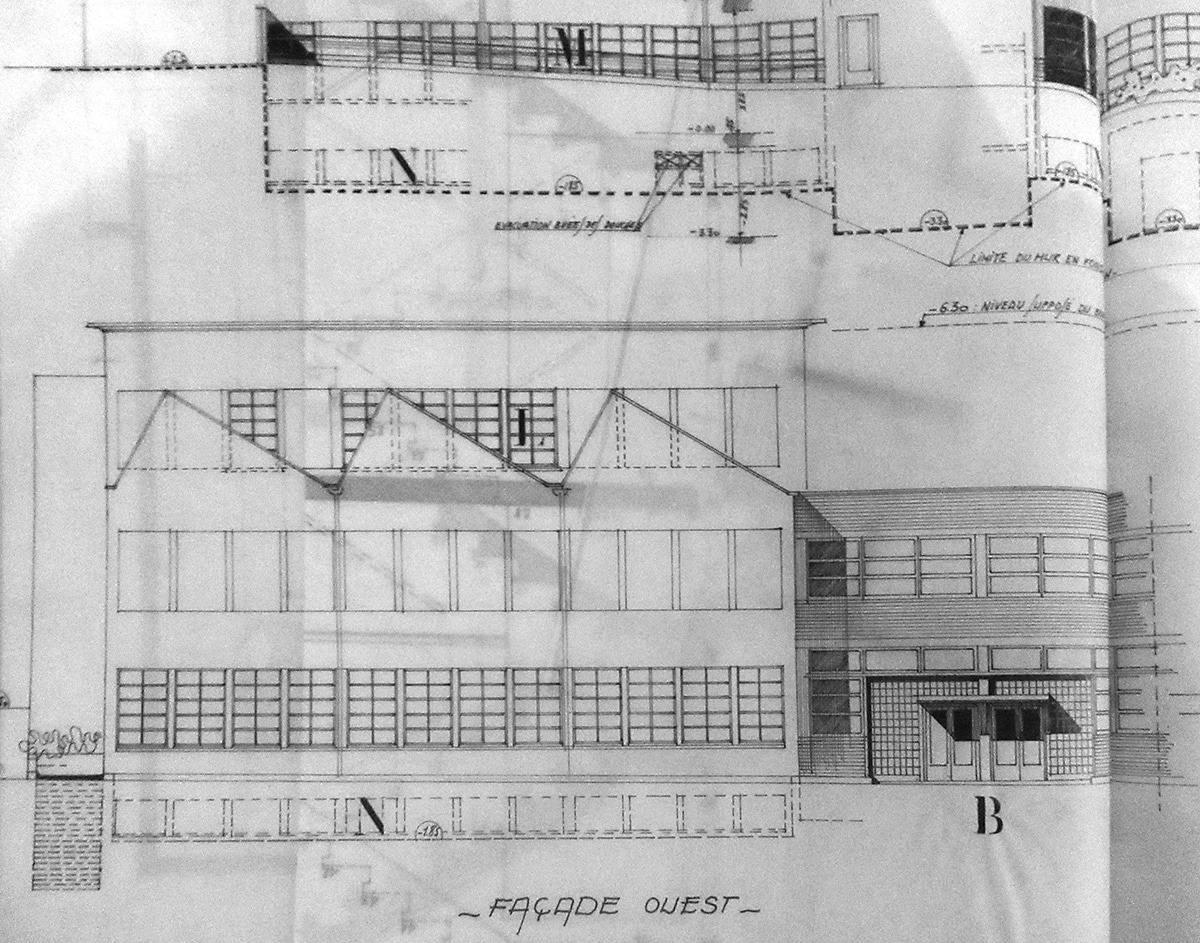

- Toitures-terrasses au-dessus des bureaux et sur la partie de production, toitures en sheds (ill. 12) portés par une fine structure métallique. Les sheds permettent un éclairage diffus et homogène qui complète celui des façades.

- Trame de meneaux de 1,80 m. pour de larges menuiseries en acier sur l’espace de production réparti sur 3 niveaux (RDC, R+1 et R+2).

(ill. 12) Toiture en sheds © B. Cogne

- Menuiseries acier sur l’espace de production (ill. 13)

(ill. 13) Façade Ouest (Fonds Joulie-Rey)

Sur le boulevard Voltaire, une façade plus « noble » d’un classicisme moderne

(ill. 14) Façade principale, 1957 ©Fonds Joulie-Rey

L’architecte Michel Joulie a réuni dans un même volume simple les deux grandes fonctions de cette extension de l’usine Jourdan, en les imbriquant d’une manière lisible mais aussi en affirmant leur spécificité par le traitement architectural de certains détails et de matériaux. Bien que ce volume soit construit dans la continuité structurelle de la partie production, la façade sur le boulevard Voltaire (ill. 14) s’éloigne du rationalisme pur de l’architecture industrielle. Si on y trouve tous les dogmes de l’architecture fonctionnaliste du mouvement moderne – régularité modulaire de la structure en béton, toiture-terrasse, refus de la symétrie, absence de détails décoratifs, lisibilité des fonctions et des usages – son traitement architectural se différencie par la volonté de marquer son rôle de représentation. Des détails architectoniques créent une tension avec le volume compact de la construction.

Le large escalier extérieur monumentalise l’entrée du public, figure souvent traitée dans les bâtiments publics institutionnels, crée un effet de socle qui « élève » la construction. Ainsi dans l’exemple du Crown hall (1950-56) de Mies Van der Rohe, l’escalier soulève radicalement le parvis (ill. 15).

La forme dynamique de l’auvent métallique, qui protège l’entrée et l’escalier, l’autonomise du volume des bureaux tel « un objet à réaction poétique » ainsi nommé par Le Corbusier qui le décline dans l’auvent de la Cité de refuge (ill. 16). De nombreux croquis et plans d’exécution attestent de l’importance que Michel Joulie accordait à l’entrée et son auvent (ill. 17, 18, 19).

(ill. 17, 18, 19).

L’effet de soubassement créé par l’escalier, souligné par l’horizontale de l’auvent et le débord de la corniche, renforce le caractère classicisant de cette façade, en opposition aux autres façades plus standardisées.

Le parement en pierre qui habille les côtés du parvis et l’élégance du design du garde-corps (ill. 20) attestent du soin apporté au parvis.

La partie ateliers de production affirme avec clarté sa fonctionnalité : trame régulière et lisibilité de la structure porteuse et des plafonds en béton, bandeaux horizontaux des allèges et des larges menuiseries en acier standardisées, toiture en sheds soutenue par une charpente métallique, volume détaché de l’escalier, fonctions purement techniques intégrées avec habileté dans le bâtiment. Seul l’escalier entre les bureaux et les ateliers se détache du volume principal.

Au croisement de l’héritage de l’architecture fonctionnaliste et puriste du mouvement moderne d’avant-guerre, de la nécessité de produire des systèmes industrialisés, standardisés, économiques et d’un classicisme mesuré, l’agrandissement de Michel Joulie témoigne d’une « architecture moderne (qui) a atteint sa maturité » (*) en France.

(ill. 20) Garde-corps du parvis d’entrée © Chantal. Burgard

(ill. 15) Mies Vander Rohe, Crown Hall, Illinois Institute of Technology à Chicago, 1950/1956 © R. Chambaud

(ill. 16) L’auvent de la Cité de refuge-armèe du salut, Le Corbusier, Paris, 1933

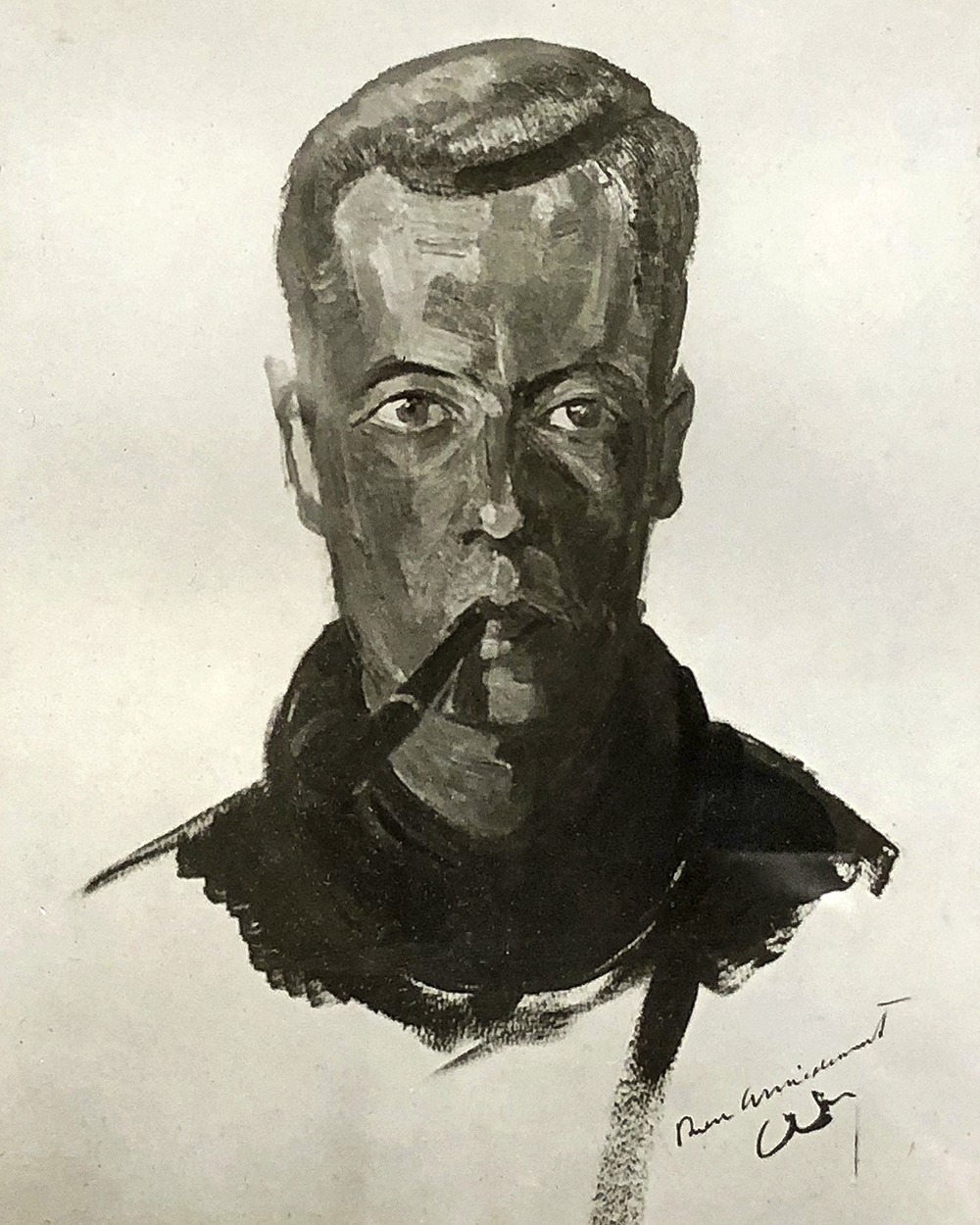

Michel Joulie, un architecte discret

Né en février 1915 et décédé en décembre 2014 à Chabeuil (Drôme), Michel Joulie (ill. 1) est le fils de l’architecte Henri Joulie (1877-1969), avec lequel il s’associe en 1949. Il commence ses études d’architecture aux Beaux-Arts de Paris en 1936 dans les ateliers de Paul Bigot, puis plus tard dans ceux d’Auguste Perret et André Remondet (*). Il est diplômé en 1946 avec un projet de caserne de pompiers.

Daphné Michelas, historienne du patrimoine, qui l’a côtoyé en tant qu’étudiante en histoire de l’art pour son mémoire de maîtrise en 2002, puis jusqu’à sa mort, nous confie que c’était un homme qui avait de grandes qualités d’accueil, d’écoute et de curiosité. Il s’intéressait volontiers à autrui sur le plan professionnel et amical, avec une attention particulière pour les peintres et les sculpteurs.

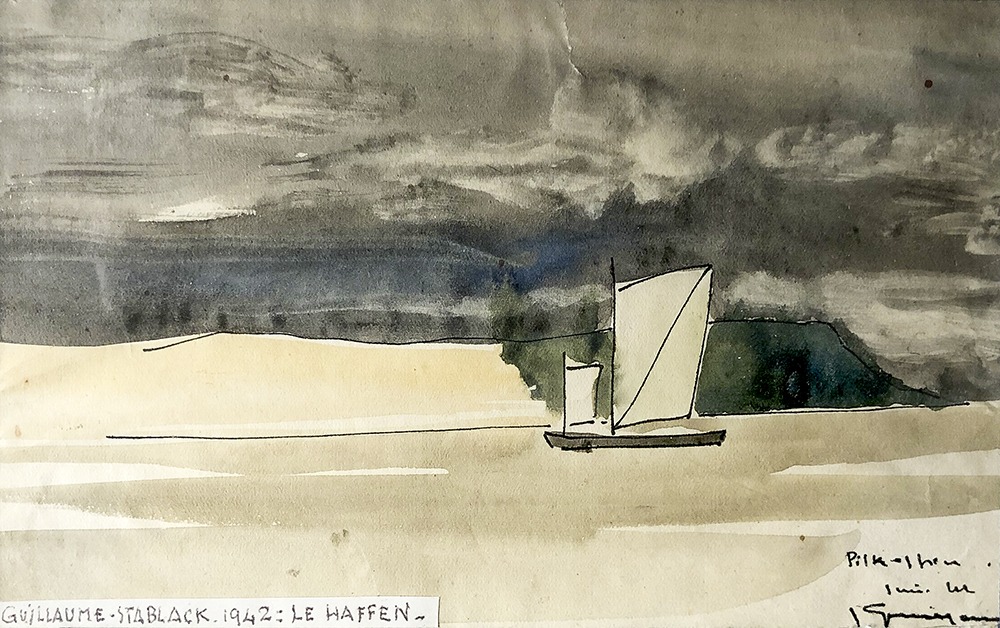

Prisonnier de guerre entre 1940 et 1945 à Stablack en Prusse orientale, Michel Joulie a confié à ses enfants que cette période a été l’une des plus riches de sa vie. Au cours de ses moments dramatiques d’une intensité inégalée, il a noué des amitiés avec des architectes, dont Henry Bernard, l’architecte de la maison de la radio (1953-1963), et des artistes, amitiés qui ont perduré (ill. 2).

La liberté de ses croquis d’ambiance et ses esquisses architecturales témoignent de son intérêt pour le dessin, comme traduction directe de sa pensée mais aussi comme outil de représentation (ill.3).

Héritière du mouvement moderne, son architecture s’est concrétisée dans de nombreux domaines publics et privés et à différentes échelles. Au rationalisme des plans et de la structure, il associait une élégance sobre des volumes et des façades : un fonctionnalisme « tempéré » selon l’expression de l’historien Jacques Lucan (*).