Auteure :

Chrystèle Burgard

Conversation avec Marine Lanier

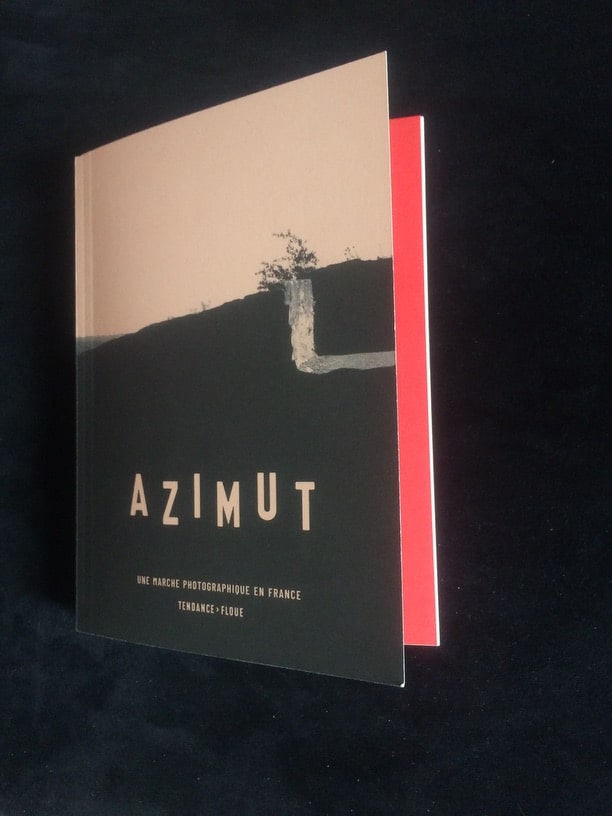

CB –Marine Lanier, vous avez été invitée en 2017 par le collectif de photographes Tendance floue à participer à cette aventure Azimut. Une marche photographique qui regroupait 31 photographes et qui consistait à marcher sans but précis pendant plusieurs jours, à photographier et à recueillir des notes sur un carnet. Ce dernier devait ensuite être passé, tel un bâton de relais, au photographe suivant ; et chaque jour sur Instagram une photographie et son commentaire étaient publiés.

ML – Ces expériences collectives ont été très bénéfiques et m’ont amenée à me positionner artistiquement. Elles sont pourtant très différentes. Le collectif de photographes Les Climats s’est constitué dans la Drôme autour de projets territoriaux, il a su créer un espace de dialogue ; par la suite les intentions de chacun se sont avérées différentes, parfois divergentes. Ce collectif a permis l’obtention de bourses de résidences pour déployer le travail, la réalisation de projets sur le long terme, par exemple, en ce qui me concerne, ma série Le Soleil des loups, des expositions collectives comme celle, en 2015 — intitulée Comme par une cheminée qui débouche en plein ciel, axée autour du territoire, au Centre d’art contemporain (*) à Montélimar — qui m’a profondément marquée.

Quant à Tendance Floue, c’est un collectif qui existe depuis 1991, je l’ai connu à l’occasion d’une exposition aux Rencontres d’Arles (Nationale 0), quand j’étais étudiante à l’École nationale supérieure de photographie. En 2017, j’ai été invitée sur le projet de marche à travers la France, Azimut (ill 1, 2) j’ai adoré cette aventure avec ce collectif constitué depuis longtemps de photographes dont les pratiques sont bien affirmées. Ce projet, plus proche de l’expérience et du laboratoire, était délimité dans le temps (6 mois) et chacun avait son autonomie artistique lors de sa marche ; c’est une chance d’avoir pu y participer grâce à Tendance Floue. J’ai beaucoup apprécié le trajet entre Montpellier et Salasc : j’ai découvert Aniane, ville carcérale, son abbaye aux mille moines, ancien bagne d’enfants ; le pont du Diable, où des groupes de garçons s’adonnent à des rituels initiatiques en plongeant depuis des hauteurs vertigineuses ; Saint-Guilhem-le-désert ; le lac de Salagou, et plus particulièrement le village abandonné de Celles. Les habitants en ont été chassés, les eaux du barrage devaient recouvrir les toits. Une erreur de calcul. On aurait dit une de ces contrées désertées d’orpailleurs, en Amérique de l’Ouest. Certaines familles n’étaient pas revenues depuis quarante ans, elles ont fait le pèlerinage deux jours après mon passage.

Au-delà de ces expériences partagées, la photographie est pour moi, par essence, un art solitaire, comme l’écriture. L’appartenance à un collectif est très riche mais aussi très chronophage, il y a parfois des points de vue éloignés qui font l’objet d’échanges et peuvent conduire à s’écarter de son propre chemin, même s’il y a des intérêts professionnels et artistiques, une émulation générale. Chaque groupe a sa manière de fonctionner, j’ai réalisé qu’il est important de se réunir sur des valeurs communes, de comprendre aussi comment creuser parallèlement son sillon, sans se perdre, surtout dans un contexte difficile pour les artistes plasticiens.

CB – Dans cette marche photographique, l’écriture a une place particulière, comme d’ailleurs dans l’ensemble de votre travail. Il y a les citations, celle de Lucrèce, De natura rerum, dans la série Les Lointains (2011) ; celle de Virginia Woolf, Les Vagues, dans la série Les Vagues (2013) ; celle de Joseph Conrad, Au Cœur des ténèbres, dans la série Le Capitaine de vaisseau (2014-2018). Il y a aussi vos propres textes biographiques et descriptifs, tels les textes associés à Construire un feu (2010), à Eldorado (La Pépinière, 2014). Et enfin des textes de fiction, comme celui qui accompagne la série autour de Mme de Sévigné Voici venu le jour de vous conter mon songe (*), ou la série Les Contrebandiers (2020)

CB – Dans votre texte La Pépinière daté de 2014, vous donnez des indices sur votre famille (« Je viens d‘une famille de jardiniers, paysagistes, pépiniéristes, horticulteurs, fleuristes. ») et sur le rapport à la nature qu’elle entretient, fait de rituels à la recherche de la maîtrise des éléments et de l’espace, rythmés par les pratiques sociales de la naissance à la mort. D’un côté une nature maîtrisée, domptée par les hommes, voire détruite, de l’autre une nature sauvage, fougueuse et invincible.

ML – Oui, ces deux aspects de la nature coexistent dans mon travail. Par exemple, dans une vidéo à venir réalisée sur des élagueurs, Les Garçons de la forêt rouge, que je suis en train de monter ; au sein des photographies d’un vigneron enfermé dans un espace clos, celui de la cuve, le corps recouvert de lie de vin ; ou encore avec les vagues créées par la force d’un barrage, et non celles de l’océan. De la même manière, dans la série Eldorado, on circule dans une pépinière abandonnée, aux nombreuses serres éventrées, où la nature reprend ses droits au milieu d’une chrysalide, une nature donc à la fois luxuriante et sèche, brûlée. On est tenu dans cette polarité entre la vie et la mort, entre quelque chose de très vivant et l’abandon.

5 – Série Le Soleil des loups. L’Eclipse, 2018

6 – Série Le Soleil des loups. Le Guetteur, 2018

CB – Vos photographies s’attachent à des lieux de la Drôme, dont vous êtes originaire, mais vous les entremêlez à d’autres lieux découverts à l’occasion de voyages et de résidences (États-Unis, Grèce, Chine, Arménie, Espagne, Portugal…). Dominent la matière, la forme, le relief, la couleur et la lumière si particulières, dues au procédé de la « nuit américaine » ; l’origine géographique semble alors disparaître au profit du récit.

Quand je suis à l’étranger, j’ai la nostalgie d’un territoire familier, je recherche la Drôme, et quand je circule dans la Drôme, en France, je recherche l’ailleurs. Dans chaque série, ce mouvement est permanent. Par exemple, les serres de la série Eldorado (*) (ill 7, 8) sont des espaces où travaillait mon père lorsque j’étais enfant ; des années plus tard, je suis revenue les photographier, le lieu avait complètement évolué, elles évoquaient un pays lointain par la végétation luxuriante et la lumière dorée que j’ai perçue le premier jour du retour. Un ouvrier d’origine vietnamienne, nommé Tran Van On, ancien boat people que j’ai connu durant l’enfance, a transplanté symboliquement ces racines vietnamiennes en faisant pousser, après avoir racheté les serres, des plantes non endémiques de la vallée du Rhône, originaires de l’Asie du Sud-Est. J’étais fascinée par cet ailleurs, ramené dans le territoire familier, qui résonnait avec l’histoire familiale dont tout un pan est lui-même lié à l’Indochine. Il y a une forme de réparation dans la porosité des lieux qui communiquent entre eux, même situés à des milliers de kilomètres.

CB – Le lieu semble indéfinissable et la perception de l’échelle est aussi perturbée ; on ne sait s’il s’agit d’une vue rapprochée ou lointaine.

J’ai arrêté de me poser la question du réalisme qu’on associe très injustement à la photographie, médium censé questionner la réalité, de par son procédé technique, lié à la reproductibilité. Pour ma part, j’ai besoin d’être emmenée quelque part, dans une autre dimension, de proposer un nouvel espace qui n’existerait que par la transfiguration du réel. Sur la question de l’échelle, la photographe Sophie Ristelhueber m’a beaucoup influencée. Le livre Fait est pour moi une référence de poésie brute sur les traces de la guerre du Koweit laissées dans le désert. Je regarde aussi beaucoup la peinture, celle de Peter Doig, de Gauguin, Miquel Barcelo, et également le cinéma comme celui de R. Bresson, W. Herzog ou de D. Lynch, qui fait appel à des couleurs peu naturelles, à des lieux totalement transfigurés, invitant le spectateur à proposer différentes interprétations de ses films. J’ai ce goût pour l’expressionisme. Je parle de « fable documentaire » au sujet de mon travail, car il y a toujours un soubassement historique, documentaire, réel, sous-tendu la plupart du temps par des récits familiaux ; mais la fantasmagorie, l’onirisme prennent toute leur part et ouvrent cette troisième dimension, à la rencontre du rêve et de la réalité. Pour moi, ce sont les deux facettes d’un même médaillon, entre quelque chose de profondément enraciné et de surnaturel.

CB – Dans un contexte de circulation rapide et de production intense des images, vous semblez résister à ce flux et à la dématérialisation des images, en utilisant notamment la chambre photographique ou l’écriture qui manifestent une conscience du temps et de l’histoire, à contre-courant.

ML – Je ne sais pas si c’est une résistance face à la vitesse, à la dématérialisation ou une acceptation de mon rapport au temps, à mon besoin d’incarnation. Je suis fascinée par la circulation du temps : comment le passé rencontre le présent, se connecte au futur. J’aime profondément, depuis que je l’ai découvert, le cinéaste Andreï Tarkovski, parce qu’il y a dans ses films un trouble sur la temporalité, une géographie mystérieuse, imaginaire, par exemple dans Stalker et Solaris. La chambre photographique est à la croisée des temps, c’est un outil anachronique.

Bizarrement, j’ai choisi un appareil assez technique alors que je ne suis pas une grande technicienne. La fantasmagorie est arrivée par ce choix, ces couleurs sont venues de films périmés, de bascules incontrôlées, d’une difficulté avec la matérialité du monde. Comme toute chose qui nous résiste, soit on a envie de l’affronter, soit de prendre des détours. La chambre photographique était très utilisée par les architectes pour redresser les perspectives d’un bâtiment, avant la démocratisation du logiciel Photoshop, c’était donc un appareil lié à une certaine rigueur ; pour ma part, avec les années, ce qui me plaît c’est de le détourner de cet usage premier, je l’utilise parfois à main levée, de manière empirique, en laissant advenir l’erreur, ou plutôt en me laissant traverser par ces erreurs lorsqu’elles ouvrent un champ inexploré, et j’essaye de les reproduire. J’aime cet aspect « apprenti sorcier » avec la technique.

En effet, je ne suis pas attirée par la profusion d’images, et l’utilisation de l’argentique limite leur production. Cependant, j’emploie une technique mixte : je photographie à l’argentique, puis je scanne mes négatifs. Je n’ai aucun rejet pour le numérique, mais j’ai un rapport au temps qui est lent. Je retrouve cette lenteur dans l’écriture et dans certaines actions inhérentes à la photographie argentique : le chargement des films, le temps de latence de développement, le dépoussiérage des plans-films, ce temps-là – tel un temps hors du temps — me permet de réfléchir aux images, de rentrer à l’intérieur de leur matérialité, leur chimie, qui devient alchimie, de penser les associations possibles, les histoires qui vont se tisser. C’est peut-être une forme de résistance face à la vitesse, à la profusion ; c’est dans tous les cas un temps qui m’est nécessaire, même si ce n’est pas toujours simple d’utiliser la chambre, en termes de coût, de praticité. Avec une chambre photographique, on ne se positionne pas de la même manière dans le monde, et avec les autres ; quand on réalise des portraits, on est avec le modèle ; même en ce qui concerne les paysages, on est à l’intérieur du paysage, non devant, car le châssis chargé du film que l’on glisse dans le dépoli nous empêche de regarder à travers le viseur. C’est un peu comme photographier à l’aveugle. Je crois que ce que j’aime, c’est ce paradoxe entre le détail, la précision, quelque chose qui serait observé au microscope, et le voile ou la nuit qui le recouvrirait dans le même mouvement.

ML – Je mène parallèlement plusieurs projets qui se nourrissent les uns les autres. J’ai un projet de film, Un faucon au poing, avec un fauconnier, en relation avec le Moyen Âge, l’histoire de la fauconnerie. On retrouve cette question d’appartenance et d’affranchissement — pour moi, le faucon, symbole de liberté et de discernement, cristallise aussi cette idée du lien et de l’asservissement, car il revient au poing ganté de son maître. La question du lien traverse tous mes travaux : est-ce que ce lien nous asservit, nous protège ou nous délivre ? En faisant des recherches pour ce film, j’ai découvert une race de faucon qui s’appelle le Faucon lanier — l’étymologie du mot « lanier », c’est aussi le lien. Par ailleurs, j’ai plusieurs projets d’expositions en France, en Italie, en Belgique, en espérant que les lieux culturels puissent de nouveau ouvrir. Je poursuis le travail sur les Contrebandiers, initié avec la commande du CNAP, dont les images ont été réalisées dans les Alpes et le Vercors ; la suite aura lieu dans les Pyrénées, haut lieu de contrebande, de colporteurs et de passage, et prendra la forme d’une résidence, d’une publication, de recherches et de prises de vue grâce au soutien de diverses institutions de la région Occitanie.

Enfin, je dois poursuivre ma résidence en Bretagne, en lien avec la galerie l’Imagerie de Lannion sur le projet Le Capitaine de vaisseau, qui a été retardée. J’étais par exemple censée partir en mer avec des plongeurs de la station biologique de Roscoff, or pour le moment c’est impossible au vu du contexte sanitaire et de la promiscuité à bord d’un bateau de plongée. Heureusement, j’ai pu réaliser une première partie du travail cet été sur l’île d’Ouessant. Il en a été de même pour une résidence initiée en 2019, au jardin du Lautaret, avec l’écrivain américain Dan’O Brien, et le soutien de l’université de Grenoble, que je devais poursuivre cette année ; j’ai profité de la fenêtre estivale pour réaliser les images d’une nouvelle série Le Jardin d’Hannibal (*) (ill 10, 11), j’envisage de nouveaux séjours, à différentes saisons, pour capter l’impermanence du jardin.

Si cette crise se poursuit trop longtemps, je suis inquiète quant à la suite, les institutions peuvent s’essouffler. Il y a eu de nombreuses initiatives pendant cette période : des privés et des institutions publiques ont fait des efforts d’acquisitions, mais il est nécessaire de diversifier les approches, commandes, résidences, expositions, publications, pour qu’un travail puisse vivre et se développer. Je pense à mes amis, photographes, artistes, notre profession était déjà très précarisée, il est certain que nous devons nous armer de courage et de persévérance pour la suite. Prendre en compte cette réalité ne m’empêche pas de rester positive, car ce temps, pour ma part, est aussi propice au retrait nécessaire à la création et aux projets éditoriaux à venir.

Interviews vidéo Marine Lanier

…

Quelle est votre approche de la nature ou des natures ?

Interview - 2 [...]

Quelle est la place d’ici et d’ailleurs dans votre travail ?

Interview - 3 [...]