Auteur : Q+E (C. Burgard)

Entretien avec

Mallory Parriaux

à Bourg-les-Valence le 03/11 /2021

MP – Dans mon travail, je questionne la place complexe et paradoxale de l’individu dans son environnement. Par le prisme de plusieurs médiums, j’interroge les rapports entre la trace des êtres, des surfaces, des lieux, ainsi que leurs formes de résistance, afin de montrer des états par lesquels on passe et qui nous changent, des moments où nous sommes entre-deux.

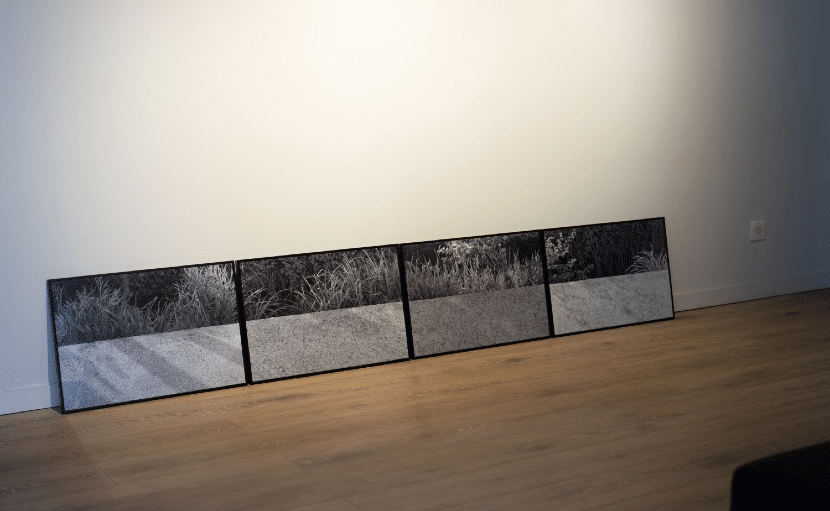

Pour l’exposition 321 à la galerie la Villa Balthazar, je présente une série de photographies intitulées «Voyage, voyage» . Toutes ont été prises à moins de 20 km de chez moi, dans le contexte des deux confinements de l’année 2020 où je me sers des attestations dérogatoires comme contrainte et point de départ. Ainsi je gravite dans ces lieux dit « autorisés », à savoir : la maison, les lieux de première nécessité, certains lieux de culte.

Vue de l’exposition 321, galerie la Villa Balthazar, Valence, 2021 © Mallory Parriaux

Je pars souvent de la photographie, mais elle s’incarne et prend son essor narratif dans l’installation.

La photographie « plate-forme » que je présente pour l’exposition, qui est la seule qui n’a pas été prise dans le contexte du confinement, était au départ une installation que j’ai faite dans l’église du village de Thorrenc il y a quatre ans. J’avais construit une cabane en voliges de 10 m2 à l’entrée de cette église, ce qui bloquait la vue vers l’autel. Le spectateur se trouvant face à un mur devait contourner la structure afin de pouvoir y rentrer. Une fois à l’intérieur, dans le noir, on découvrait cette photographie que j’avais mise dans un caisson lumineux, comme une publicité au sol où elle éclairait de manière iconique l’intérieur de la structure.

Cette installation était pensée comme des poupées russes, il y avait l’église dans laquelle j’exposais qui était le refuge du sacré, la cabane en bois le refuge de nécessité et pour finir ces parasols de plage qui évoquaient le refuge du départ, du loisir : s’échapper pour mieux rentrer.

Plate-forme, installation, 2017 © Mallory Parriaux

MP – Oui il y a l’effet galerie, car c’est l’espace où l’ont peut vendre son travail, ce qui conduit à faire des choix spécifiques au lieu.

Le diptyque, le polyptyque, les rapports d’échelle ou les contrastes sont des éléments de construction pour questionner le travail. Le dispositif me sert à structurer l’œuvre, il peut varier ou s’adapter, selon l’espace et sa configuration.

Dans l’exposition à la Villa Balthazar, au rez-de-chaussée, dans une petite pièce, j’effectue une confrontation de deux photographies. D’abord, dans leurs dispositions en face à face, mais aussi dans leurs rapports d’échelle. On y voit un petit format de 30×30 cm au fond de la pièce présentant un grand cyprès au centre de l’image situé à l’arrière d’un entrepôt commercial. De par son format le spectateur est appelé à traverser la pièce, en passant à coté d’un grand format que l’on découvre en se retournant dans un deuxième temps. Cet effet dans la déambulation n’aurait pas fonctionné si j’avais inversé leurs emplacements. Ainsi, le spectateur découvre dans un second temps un format imposant en 110×160 cm montrant de manière frontale un autel dans une église, avec au centre de l’image un petit bouquet fleuri. Les deux photographies sont structurées de la même manière avec au centre, une plante. Un jeu s’opère entre les deux. A partir de là, la dualité est libre d’interprétation. Pour ma part, ce qui m’intéresse, dans le contexte de cette exposition, autour des lieux autorisés du confinement, c’est d’évoquer la question de la croyance. Ainsi ces deux photographie, dans leurs liens respectifs, posent cette simple question : où se situent-t-elles ?

On passe à table 03 © Mallory Parriaux

MP – Cette question n’est pas seulement spécifique à la photographie, mais aussi au cinéma. En documentaire, j’ai été marqué par des artistes comme Raymond Depardon ou bien Jean Rouch. Ensuite, j’ai découvert le travail de Chris Marker, Clément Cogitor, Arnaud des Pallières, tous ont une approche plus expérimentale, à cheval entre fiction et réalité. Mon attrait pour cette question à commencer en 2011. Pendant trois ans, j’ai entretenu un dialogue avec mon père. Il me racontait son passé, je puisais dans sa mémoire, je marchais avec lui dans son ancienne usine, il me racontait sa nouvelle profession, j’ai fait deux films à ce sujet.

Dans un de mes films « Sisyphe », j’ai utilisé des vidéos d’archives de mon enfance tournées en 1992, je les ai montées avec une histoire vécue par mon père la même année. L’image nous raconte la journée d’un dimanche en famille. Le texte quant à lui, sous forme de sous-titres, par-dessus l’image, relate le chemin d’infortune d’un jeune détenu en maison carcérale, raconté par un surveillant pénitencier, qui n’est autre que mon père à l’image. Dans ce film, la narration, portée par les sous- titres, tisse des liens étranges avec l’image. Parfois l’image suggère le texte, parfois le texte suggère l’image. Je montre le dialogue comme incertitude et fragilité. Entre des intérieurs, psyché et des extérieurs, société.

De cette manière, cela me permet d’évoquer ce que la prison peut avoir de la famille ou ce que la famille a de la prison. Dans quelle mesure arrive-t-on à enlever son uniforme, laisser la journée de travail derrière soi afin d’incarner son statut de père ?

Ce qui m’intéresse dans ce procédé, c’est de créer en situant ma réflexion dans un entre-deux. Cette notion est devenue la genèse de mon travail. En m’y intéressant, j’ai découvert les écrits de Daniel Sibony qui dit que, l’entre-deux est l’espace où ce qui s’opère n’est pas le trait de la différence, mais la mise en espace des mémoires et des corps, il est le lieu physique de la mémoire et de l’origine.

Dans la série « Voyage, voyage », présentée à la galerie la Villa Balthazar, je fonctionne avec le même procédé. Je tisse des liens entre trois types de lieux dit « autorisés ». Dans leur cadrage et leur installation dans l’espace, se jouent des questions autour de la croyance.

Sisyphe, Mallory Parriaux, video 2017

MP – L’exposition permet de clôturer un projet bien qu’il va perdurer pour s’épuiser et se transformer. En ce moment, je continue de travailler sur cette question autour de la croyance, la photographie d’autel « on passe à table », dont l’exposition montre une bribe.

MP – Je n’en sais rien.